サンゴを耐水ペーパ―で削るという、無謀かつ大胆な(?)仮説を閃き実験したショウガサンゴが丸11年経過しました。

11年分ほぼ過去記事をコピペなので短めに再編集しましたが長いかも(笑)

主役がコチラ!【2014年6月】

このショウガは2014年6月当時、最も色をどうにかピンク色に出来ないか夢中になっていた大型ショウガサンゴ。

当時、ミスズ水槽のご神木的存在でした。

そもそも耐水ペーパーというヤスリがけをして磨くという発想に至った経緯について。

SPSの類を飼育している人にとっては自分の水槽で誰しも経験があるかなと思うんですが、勢いよく成長する最先端部って比較的明るい色彩をしてますよね。

ワタクシは普段ブログで”成長点”とか”ピグメーション”なんて表現を用いますが、研究者曰く成長点こそサンゴ本体の色彩で、そこにはまだ共生藻類である褐虫藻が限りなく少ないかほぼ居ない状態がゆえの色であると。

この成長点を人為的に作ることで鑑賞的に明るい色彩になるのではないか?と思いつきました。

色揚げ方法の切り口として斬新でしょう!? 水質や光という手段ではないのですから(笑)

遥か昔の500円硬貨が流通する以前の少年時代、ガンダ◯のプラモデル作りが趣味で培った接着面を当時マイナーだった耐水ペーパーで磨き継ぎ目を消すという手法を学びました。

プラモ作りにおいては紙やすりとは違って耐水ペーパ掛けで継ぎ目が平坦になり、下地塗装のノリすら違うと。

サンゴ表面も全体を均一に(削り)磨いたら、もしかして全体が均等に成長点となって明るい色彩が出現するのでは?という誠にバカバカしい発想を思いついたのです。

大きなショウガから割ったサンプルはご覧のように紛れもなく褐色です。

水中から出した自然光で見ても疑いなく明るい色彩は皆無。

耐水ペーパーは数字2桁の荒いものが存在しますが、それだと木工作で使うイメージに近い感じで削れすぎてしまうと思い、あえて600番から800・1000・1200と順次番手を変えながら軽めかつ均等を意識して磨きました。

一応、仕上げのつもりで2000番も(笑)

マネする人は居ないと思いますが番手の数字が大きいほどスベスベで滑らかです。2000番くらいだと削れてるようではなく、もはやキッチンペーパで擦っているような感触です。

やっている途中でこのまま白骨化しておしまいかも⁉と思いましたよ。

仕上げ後はスベスベでやり過ぎたかなぁと。

とりあえずセカンド(ハゼ)水槽に戻し、数日間そのまま様子見。

ポリプが今までよりも短いなりにどうにか出てきた感があったのでフルスぺ灯具下である本水槽へ戻しました。

下の画像は置いた向きが違いますが、とりあえず復活してきたかなと思います。

当時オレンジフィルムは持っていないため青被り画像なのが残念です。

そしてペーパーがけから丸3年!

【2017年6月撮影】

やんわり成長しています。

すぐ上の画像と比較し一番左端のフタコブの曲線を見るとそこだけ全く成長がないのが謎です。

当時、ポリプの中心はシアン?のような色彩もあり褐色のときと比べると見違えるほど鑑賞的にはキレイになったと思います。

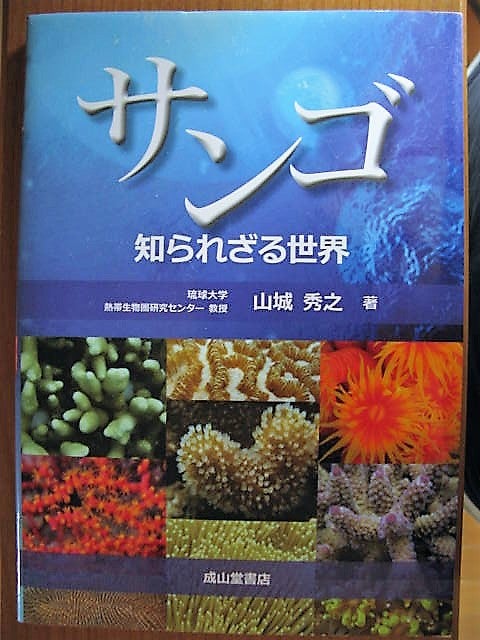

2017年6月、尊敬する琉球大学の山城秀之教授に褐色化へ傾かずに3年間維持できているこの事象についてのご意見を頂きたくご連絡しました。

(山城先生は雑誌コーラルフリークス誌上で過去に開催されたフォトコンテストの審査員のお一人であり誌面で顔写真が掲載されています)

ご多忙の中、時間を割いてご解説を下さりました。先生に当方の稚拙なブログを見て頂き、転載と先生の著作物掲示のご快諾を当時に戴きましたので記します。

『お写真を拝見すると、褐虫藻の密度が低下して白化状態ですが、元気そうなので褐虫藻に大きく依存せずに栄養は摂れているようです、それはそれでとても綺麗です。

褐虫藻の密度を増す方法として少し遮光するのが一つの手かと思います。耐水ペーパーで褐虫藻を含む組織をこすり取ったことによって、自身の日傘がなくなり強光阻害状態が継続しているかもしれません。』

とのご見解を賜りました。山城教授ありがとうございます。

反対に褐色化へ戻せる機会があればいつかチャレンジしたいと思っています。

そして先生から追伸が。

『アクアリストから得る情報も参考になります(耐水ペーパーで削るというのは,目から鱗でした).

引き続きよろしくお願いいたします.』

サンゴ好きアクアリストに山城先生の著作物は超オススメです♪

初版は平成28年8月で内容は分かりやすいうえに面白いですよ!

というわけで、ショウガの変遷です。

【2017年6月】

【2018年6月】

もはや周辺のグリーンボタンに埋め尽くされつつありますが、ショウガサンゴらしいフォルムになってきました。色もどうにか維持できているので冒頭の画像と比べるまでもなく”優”でしょう!?

【2019年6月】

ちなみに肝心のマザーである親株は水槽右側のコブのような巨大シルエットと地味な色彩です(汗)

同じサンゴが同じ水槽内でこの色彩差は激しいですよね!!

【2021年6月】

あんな可愛らしかったシルエットがショウガサンゴらしく緩やかに大きくなっています。

8年経過

【2022年6月】

変化が無いように見えてやんわり育っています。

真上から見ると分かりやすいですが、一部(右側)が衰退しています。

バロニアが纏わっています。何度除去してもダメですね~

一部が衰退して海藻に襲われつつあるため、やや下に移動させることにしました。

9年経過【2023年6月】

前年までの海藻に覆われた所を起点に衰退が加速してしまい、切り離して半分以下へ小さくせざるを得ない状態に。

周辺のサンゴに光と水流も奪われつつありました。

10年経過【2024年6月】

2024年のゴールデンウィークに置き場所を変更。正面からだと全体像が良く見えません。

もう少し斜めアングルだとこんな感じでピンク色は健在です。

真上から

左側が未だ白いのは、かつての海藻被害による痕跡ですが徐々に回復していくものと思われます。

11年経過【2025年6月】

何度か場所を移してきましたが、ようやく成長を感じる変化が出てきたようです。

すぐ近くにも同じショウガがいますが、そちらはマザーで磨いていないほうです。今となってはどちらも差が無くなりました。

11年前、当時有名アクアリスト5名(全員ブロガー)の飲み会でこの件を話しました。

すると興味を持たれるどころか参加者満場一致でディスられました(笑)

結果的に実験は成功し、11年飼育できているのは事実。

今となってはディスっていた彼らは全員SPS飼育を止めてしまったという・・・

まぁ世の中だいたいそんなもんです。そう彼らは当時ツアーと称し、多くのショップへ通い魚とサンゴを『またか!』と驚くほど頻繁に買うという”切り花的飼育” センスに乏しいレイアウトは違和感丸出しでした。

ブログで主義と意見をあまり述べないように努めているのですが、サンゴ飼育で大切なことは正解を求めるのではなく”最適解”を導くことですよ。

最適解の意味を知らないならググって(笑) 引き続きコツコツと長期飼育を継続していきます。