こんにちは (*≧∀≦)ゞ

秋分の日も過ぎて

夏よりも冬が近くなったけど(^◇^;)

灼熱の太陽の下で歩いた

7月23日の佐柳島の続きになります

から続きます

前回の奥之院から大天狗神社まで

下る稜線沿いの参道に

亀の上に載った石碑がありましたが・・・

私には初めて見る物でしたが

ひでちゃんさんに頂いたコメントで

これは「亀趺(きふ)碑」と知りました

亀の形をした台石や

石を亀の形に組み合わせた台石の上に

墓や碑を建て

万年の後まで

世に残る事を念じた物なそうな

塩江町歴史資料館で開かれた

香川県内で確認されている

16基が紹介され

この亀趺碑も

その16基の一つだったようです

万年の後までと念じた亀趺碑も

過疎化の波の中で

藪に埋もれようとしています

尾立山観光碑の題字の下に

丁寧に綴られた碑文を

読めないという情けなさ![]()

この碑を建てた人々は

折角建てたのに

まさか後世の者が読めんとは

何と無学な事よ!![]()

と嘆き笑っている事でしょうね

碑文のなかに

「大天神社」の文字もあり

神社が健在な頃には

しめ縄を飾ってた事からも

大天狗神社に関与する物と

思われます

善通寺山の会さんの記事⇒こちら

2011/3/23

日本の亀趺を一瞥⇒こちら

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

さて、さて

佐柳島の東側の海岸線を通る

県道260号線を辿り

本浦から長崎へやって来ました

長崎港を過ぎて

集落内の小路を進みます

家々の軒がひしめき合う

メイン通りを抜けると

長崎地区の墓地が見えてきた

石塔が立ち並ぶ詣り墓と

遺骸を埋葬した埋め墓

本浦地区と同じ両墓制で

手前に詣り墓があって

奥に埋め墓が広がってる

香川県内では塩飽諸島をはじめ

三豊、仲多度両郡の一部の地区に

偏在してるという両墓制

遺体を土葬する「埋め墓」は

主に海岸や山の中腹など

人里離れた場所に作られ

周囲に青竹を立てたイガキ型や

うず高く石を並べる積み石型など

様々な形態が存在します

一方、石塔を建てて霊を祀る

「詣り墓」は通常

集落に近い場所に設けられるけど

二つの墓が隣接している処もあって

地域により様々だけど

佐柳島北部に位置する

長崎地区では

集落の近くに詣り墓と埋め墓が

隣接して存在してる

風波がうち寄せたら流出しそうな、

海浜に位置してた埋め墓

護岸ブロックと堤防が出来て

海が見えなくなり、景色も一変しています

両墓制の起源をめぐっては

▽埋葬と祭儀が区別された「古墳時代」からの名残

▽遺体は穢れたものであり、別の清浄な空間に祭祀の場を作ろうとするけがれ思想との関連

▽遺体を数年後に掘り出し、詣り墓に改葬する「二重葬制」の反映

等、様々な説が唱えられてきました

2023-06-05

今年5月に弥谷寺を訪ねた時には

古来、この地域一帯の村々では

「埋め墓」しかなく

霊魂祭祀の場が

弥谷山であったのであり

その祭祀行為の残存が

イヤダニマイリではなかったか

という説を紹介させて頂きましたが

近年では、室町時代後期から江戸時代中期の

供養の祈念に石塔を建てる風習の伝播で

石塔建立による

村共有の墓地の占有を防ぐ為に

埋葬地と祀る場所を

分けたのではないか

とする考え方が優勢みたいです

長崎地区の埋め墓は

元々は

穴を掘って埋めるのでは無く

お棺の周囲に

海で拾って来た小石を積んだらしい

長崎地区の周囲の海岸は

玄武岩の黒い小石が広がっており

埋め墓の周囲にも

黒い小石がびっしりと転がっている

近年の火葬の普及で

実際に埋め墓に

土葬される事が無くなった今

臭気も含めて墓地が纏う

オーラの様な物が

往時と比べるなら

まったく異なるのではないか

有形民俗文化財と雖も

往昔の頃なら

私なんかは

とても怖くて近付く勇気など

無かったんでないかい(^◇^;)

瀬戸内海の両墓制を訪ねる旅 香川大学

↓

こちら PDF

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

長崎鼻の「はとのもと」と真鍋島

真鍋島と佐柳島との間に県境があり

岡山県の真鍋島も花の島でした

笠岡諸島の真鍋島と白石島には

かつてユースホステルがあり

大阪万博後の

「ディスカバー・ジャパン」の時代

観光地でもない小さな島に

多くの若者が押し寄せたそうな

佐柳島の北端までやって来ました

ここから佐柳島の西海岸は途中まで

護岸されているようですが

通り抜けは出来ないと

注意書きがあります

![]() 島内は1周出来ません

島内は1周出来ません

![]() 潮位が上昇すると

潮位が上昇すると

帰れなくなる場合があります

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

ここから山の中へ向けて車道がある

護岸堤防が造られた時に

この道も付けられたっぽい

フェリー乗り場で待ち時間に

係員してる親子さんに伺った話では

この辺は工事によって

随分と地形が変わったそうな

ここも本浦の大天狗神社と同様で

数年前まで

権現さんの参道の

草刈り等を行っていたそうな

やはり同じ理由(人が居なくなって)で

断念されたとの事

今回佐柳島を訪れたのは

長崎の埋め墓を

見たかったのもありますが

もう一つ、何と言っても

7月2日、高見島の帰りに

多度津資料館で知った

佐柳島が舞台になった映画

「あの空の果てに星はまたたく」

のロケ地で

丘さとみが郵便鞄を載せた

自転車を押すコンクリート道

この場所を確認したかった![]()

フェリー乗り場の親子さんに

右の写真を見て頂き

心当たりが無いか

訊ねたけど特定は出来なかった

(当時の撮影ロケの事は覚えておられた)

撮った写真を帰ってから

色々と眺めていると

↑この13時52分の写真が

ひょっとするかも↑

奥のカーブと山側の高い石垣が

実際には無かったけど

13時51分の車道とコンクリート道

が分岐する場所の写真を見ると

10m位に亘って

路地が車道の幅ほどに広くなってて

石垣も高いので

コンクリート道が

拡幅されたのではないかと

推測出来ます

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

先ほどのコンクリート道を

真っ直ぐに南へ進むと

集落内を抜ける路地になりました

家屋は沢山あるけど

殆どが空家みたいです

この掲示板も8年前の掲示物が

貼られたままになってる

綺麗に積まれた石積み

一日中眺めていられそうw

それにしても

何故かゴミ1つ落ちてない

集落内の路地を抜けて港に出ました

モノラックのレールが残る坂を登ってみる

見事な切り石の土台の

少し高台にある空家

段々畑があった頃は

ここからの眺めは絶景だったでしょうね

キイロスズメバチが飛び回ってるので

良く見ると

こんな所に蜂の巣があった

高台から海(東方面)の眺め

モノレールの台車が藪の中にあった

定期船から陸に向かうさんぱん(渡し船)

の上に広がる段々畑は

この辺りかと思はれる

14時29分、佐柳長崎港に到着

15時05分発の上り便に乗船します

本浦港は1日4便ですが

長崎港は1日2便なので注意が必要です

運賃は本浦-多度津690円に比べて

100円アップになります

(車両での乗船は出来ません)

佐柳長崎港待合所

冷房・トイレあります

待合所前の家並み

新なぎさ2がやって来ました

港が整備される前は

沖合の定期船から渡し舟(さんぱん)で

上陸・乗船してました

こんなに大勢乗って大丈夫なん

転覆せんのやろか![]()

この「さんぱん」は映画にも登場します

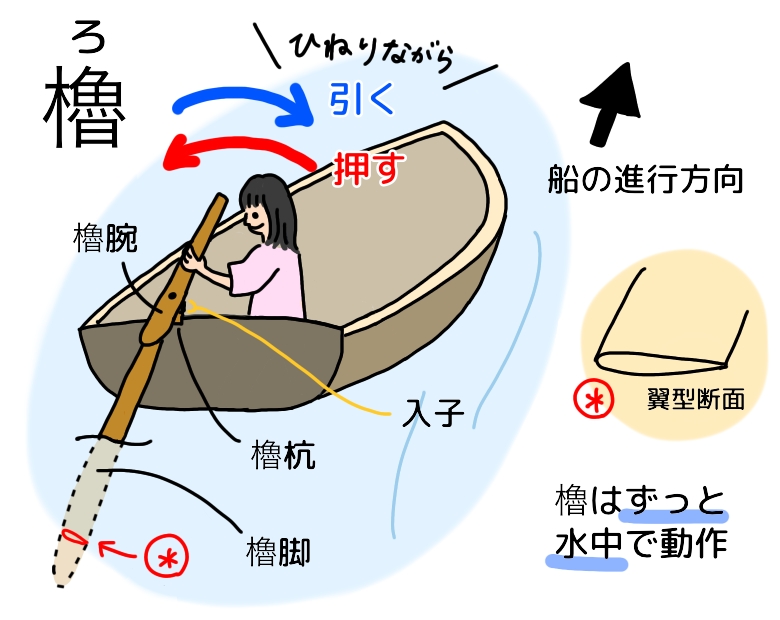

丘さとみがポスターで握っている櫓は

さんぱんの櫓

ビデオ、DVD等ソフト化されてないので

有料の日本映画専門チャンネルで

放映を待つしかないみたい

あの左幸子の「遠い一本道」

の様にDVD化されたらいいのになぁ~

2020-10-08

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

荷物の受取りに待機してる二人は

フェリーの待合所で

色々とお話を伺った父と娘さん

長崎港では車両の乗り入れは無いので

前のゲートは開かず

左舷から乗り降りします

15時07分に長崎港を出港

本浦港、高見島に寄港して

多度津港に向かいます

段々畑は見事に切り拓かれてますが

戦後の佐柳島では

農業で生計を立てていた訳では無く

自給用の栽培だったみたい

学校を卒業すると

島に残る者はほとんど居らず

岡山県倉敷市の紡績や

愛媛県四国中央市の製紙工業に

就職する者も多かったそうな

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

佐柳本浦港に寄港します

高見島に寄港して

本線航路を跨いで

瀬戸大橋方面の眺め

2020-10-21

16時15分、定刻に多度津港に到着

ここではリヤカーが活躍してますね

佐柳島では島猫の持ち帰りが

御自由との事でしたが・・・

フェリー代 500円也![]()

ちょっと高いんちゃーうんw

佐柳島 駐輪場

多度津港務所

港務所の待合室のドアに

The Daitengu Shrine in Sanagijima is offlimits because wild boars are haunt.

![]()

5月21日に訪れた時には

この注意書きは無かったので

ごく最近になって

立ち入り禁止になったのだろうか?

でも、港務所の待合所なんて

利用する人いるのかな

多度津港の切符売り場に

貼ればいいのに

岡田カメさんが

出征する梶太郎さんを呼んだ

1838(天保9)年に造られた

多度津湛甫の場所を確認します

一太郎やぁーい食堂と多度津港務所

の前の道辺りかな~

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・

最後までご覧いただきまして

ありがとうございました

おわり

では、また![]()

関連記事

1. 佐柳島上陸後、大天狗神社へ へ

2. 過疎の島の荒れゆく参道 へ

3. このページの最初に戻る