このサロスは戦後見られた皆既日食と金環皆既日食以後、全て部分日食しか見られなくなる後退期型の日食です。

ここでは、2度の皆既日食と金環皆既日食の概要を紹介致します。

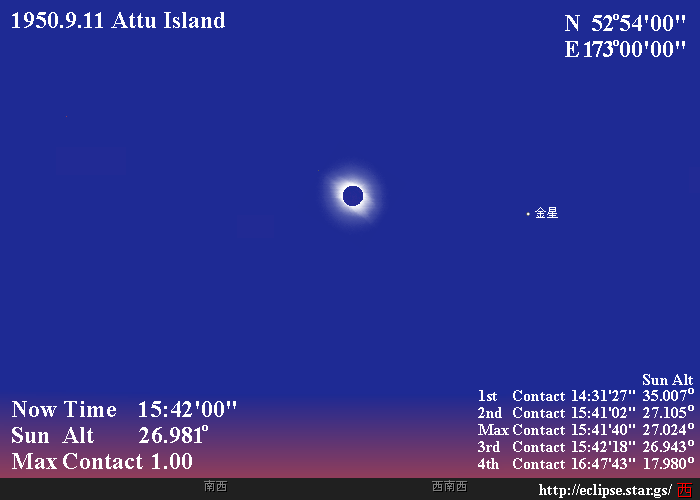

■1950年9月11日の皆既日食〔サロス№124…51/73〕

1950年9月11日の皆既日食〔サロス№124…51/73〕は、北極海から極東ロシアを経てアリューシャン列島の最西端に位置するアッツ島にかけて縦断しました。このアッツ島は、第二次世界大戦中に日本軍と米軍の激戦地となった場所です。

但し皆既帯周辺の気候は、曇りや雨・雪が多く霧や強風も多い場所です。この地域が晴れるのは、年に8~10日もあれば良い方だと言われています。そのため実際に皆既日食が起こっても、記録にほとんど残らないものでした。

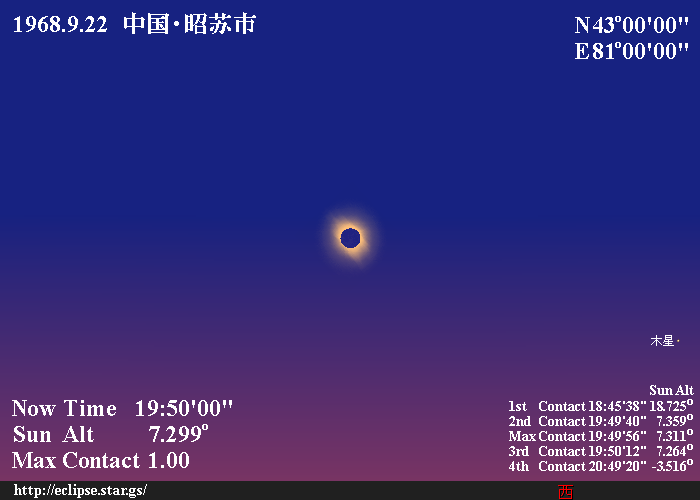

■1968年9月22日の皆既日食〔サロス№124…52/73〕

この皆既日食は、日本のアマチュア天文家16名が初めて海外遠征を試みたものです。1968年はチェコスロバキアでプラハの春と呼ばれる変革運動にソ連が軍事介入した影響で、日本の観測隊は皆既帯の南100kmのアルマ・アタに留まらざるを得なかったそうです。そのため、99%の部分日食を観測せざるを得ませんでした。当時は東西冷戦の真っ只中なので、ソ連での観測はかなり困難を極めました。もし当時の遠征隊がこの皆既日食を写真に収めていたら、かなり貴重な記録になったでしょう。

この皆既日食は、日本のアマチュア天文家16名が初めて海外遠征を試みたものです。1968年はチェコスロバキアでプラハの春と呼ばれる変革運動にソ連が軍事介入した影響で、日本の観測隊は皆既帯の南100kmのアルマ・アタに留まらざるを得なかったそうです。そのため、99%の部分日食を観測せざるを得ませんでした。当時は東西冷戦の真っ只中なので、ソ連での観測はかなり困難を極めました。もし当時の遠征隊がこの皆既日食を写真に収めていたら、かなり貴重な記録になったでしょう。右の写真は、ロシアのサイトに掲載されていた1968.9.22の内部コロナの写真です。こんな形をしていたのですね…

こことは別に、中国西方でも皆既日食が起こりました。

こことは別に、中国西方でも皆既日食が起こりました。カザフスタンの国境近くにあるジャオスウと言う街では、32秒ほどの皆既日食が起こりました。この日食のサロスは後退期にあり、サロスの中でも最後の皆既日食でした。ソ連領内にあった皆既帯正午中心食で見られた皆既日食の継続時間は、僅か40秒足らずで太陽高度も18.6度でした。

私もこの皆既日食を見に行きたかったのですが、いかんせん生後一年にも満たない赤ん坊でした。この皆既日食があったことも10年前に知ったばかりです。

右の写真は、ロシアのサイトに掲載されていた1968.9.22のコロナです。

ほぼ極大期型のコロナですね。