寛政十二年(1800)の弘前分間大絵図に武家屋敷が配置されており、町名は屋敷割がされる以前に、茶畑があったことに由来するといわれる。幕末に町割の変化が見られ、文久三年(1863)には、江戸で勤務していた武士を帰国させるために長屋が建設された。

風水では東北の方向が鬼門とされ、弘前城天守閣周辺の堀には西南北の方角で角になっているのに対し、東の方角だけは角がなく五角形のような角になっています。これを鬼門くずしと言います。更にその東北には鬼門くずしの神社が祭られています。その更に東北には茶畑町があります。ここでは実際に茶が栽培されていました。茶を転じて邪とも言います。これは邪を摘むと言う意味もあったそうです。

弘前の意味を調べたところ、弘(ひろ)は広いどこまでも無限に広がっていくと言う意味で、前(さき)は邪を切ると言う意味があります。つまり「悪いところは切り落として無限に街が広がってゆく」と言う大変縁起のいい名前なのです。本来なら大都市になってもおかしくないはずなのですが…!?

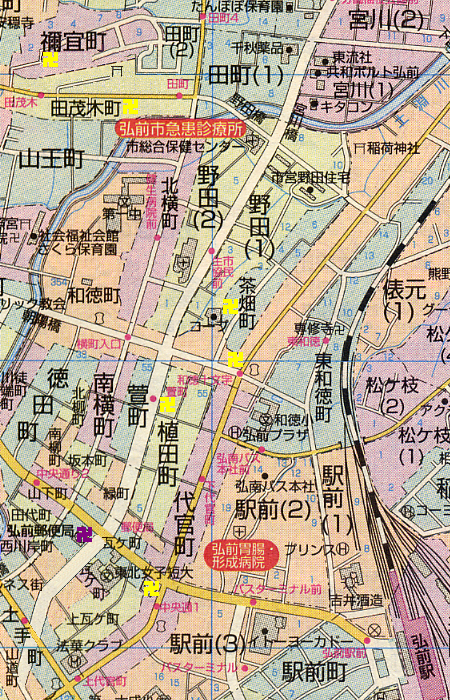

茶畑町の標柱ほど探しづらいものはありません。撮影時はいずれも晴れの日を選んで撮影しているのですが、和徳町十文字の僅か手前に一方通行の小道があります。そこが分からないと永遠に茶畑町には行けません。逆の北側から茶畑町に入ろうとしても、ほぼ不可能に近いです。

野田の大通にAコープがあるのですが、そこの一番奥の壁を越えると標柱が見えてきます。閑静な住宅地にあるので、よく晴れた早朝に茶畑町の標柱を撮影してきました。晴れの日に撮影しないと、標柱のボロさが際立ってきます(>_<)