慶安二年(1649)には10軒の鍛冶屋があり「かち町」と呼ばれたが、町内にあった修験の寺院の覚勝院にちなんで、元禄13年(1700)の侍町屋敷割には覚勝院前之町とされ、やがて寛政年間(1789~1801)に現在の町名に固定した。同町に住んだ国吉家・森宗家・国広家は津軽の刀匠として著名である。(標柱転載)

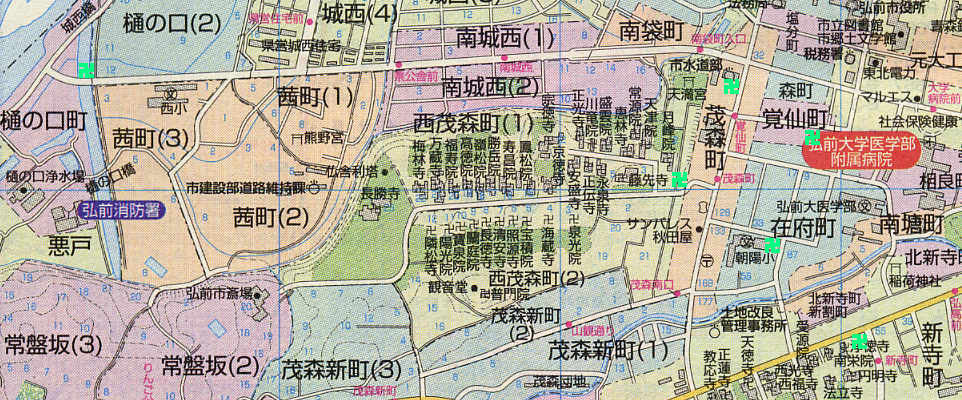

一般住宅が工事中だった3年ほど前、工事の邪魔になるとのことで覚仙町の標柱が一時的に撤去されていました。標柱跡が地面にクッキリと残っていたのですが、昨年同じところに行ったら標柱が復活していました。以前の標柱はこんな感じです