築城前の弘前(ひろさき)は、高岡(鷹ヶ丘)と呼ばれていました。現在の弘前公園は高台に位置していて、かつては鷹が多数生息するうっそうとした森でした。そこで鷹狩がされていたそうです。現在でも弘前市の町名には、鷹匠町と言う町が公園のすぐ側にあります。

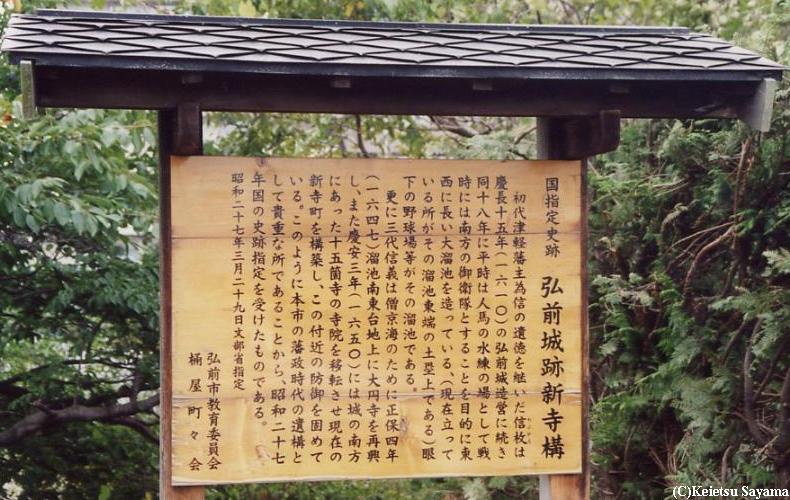

藩政時代の初代藩主、津軽為信の頃には弘前と改められていました。為信は領内の開発を進め、慶長八年(1603)にその高岡の地に注目し、その周辺に町割を実施、新城建築を計画しました。

弘前のシンボルでもあり、弘前桜まつりにも欠かせない弘前城天守閣が立つ弘前公園は、風水を象っています。風水では東北の方向が鬼門とされ、天守閣周辺の堀には西南北の方角で角になっているのに対し、東の方角だけは角がなく五角形のような角になっています。これを鬼門くずしと言います。更にその東北には鬼門くずしの神社が祭られています。その更に東北には茶畑町があります。ここでは実際に茶が栽培されていました。茶を転じて邪とも言います。これは邪を摘むと言う意味もあったそうです。

弘前の意味を調べたところ、弘(ひろ)は広いどこまでも無限に広がっていくと言う意味で、前(さき)は邪を切ると言う意味があります。つまり「悪いところは切り落として無限に街が広がってゆく」と言う大変縁起のいい名前なのです。本来なら大都市になってもおかしくないはずなのですが…!?

上記の古い地図を見ると、城東地区(駅の東側)に町のないことが分かります。これは弘前駅の東口が無かったことと、街の中心部から外れて駅が建設されたことに依ります。跨線橋や地下道が発達するまで城東は街の発展から取り残されました。この地図で黄色以外の色が塗られている地域は、当時新しく町割りされたところです。

これに対して藩政時代に作られた地図では街の規模が更に小さくなり、弘前城本丸の周囲にだけ町があります。南側に見える池は埋め立てられ、南塘町の弘前大学医学部が所有する南塘グラウンドになりました。