異物混入など不祥事発生のマクドナルド凋落に見る客の事よりも経営者の為の経営という教訓

マクドナルドの製品から異物が混入されていたという報道が後を立ちません、特にマクドナルドからの記者会見などで聞かれる誠意があるのか、と思われる様な対応には多くの疑問がだされています

動画相次ぐ異物混入問題 日本マクドナルドが会見で謝罪(15/01/07) .

一番気になるのが、カリスマ藤田田(でん)社長が築きあげた日本での経営方式を破壊させアメリカ型の経営に全てをやりなおさせたという事です。

アメリカからの指令だと思いますが、人を大事にする会社から、経営効率優先の会社に変わった様で、その為に、藤田社長以来の現場を知り尽くしたマーケティングや店舗運営業務などのプロが会社を辞めざるを得ない様になって転職し、マクドナルドが構築してきたノウハウが外に出てしまうという事をわざとやって来ているわけです。

世の中は人の世ですから、人を如何に動かすかが大事なところですが、アメリカの効率主義の前には人は使われるモノになってしまうのでしょう

モノにしてしまいますと創造性が掛けてきます、和が得られなくなってきます、会社の為という忠誠心も薄らぎますし組織の生命力も落ちてきます

しかしMBAを出た様な賢いと言われる人たちにとっては、うまく会社を使って自分の成績を上げ(数字を上げ)莫大な報酬を得ることが誇りと言う頭ですから、公(おおやけ)という観点はよけいなものになっていくわけです。

この様な人よりも経営効率という考えで凋落してゆく企業の事を、マクドナルド現象と言うべきではないかという記事がありましたので転載させて頂きます

失敗の教訓としてのマクドナルド

http://blogos.com/article/100856/

http://blogos.com/article/100856/

日本マクドナルドの不振がもう話題にすらならないぐらい続いています。昨日発表された月次セールス情報では、11月の売り上げも、前年からの12.4%減で5ヶ月連続の二桁減が続いています。10月の17.3%と比べれば減少幅は縮小したとはいえ、回復からは程遠い結果です。しかも11月の主要な外食チェーンの月次情報を見ると、吉野家19.5%増、すき家1.5%増、モスバーガー1.5%増、サイゼリヤ1.8%増など、売上が前年をクリアした企業が目立っているなかでの二桁減は際立ちます。

不振は日本だけでなく、ロイターによれば、マクドナルドの11月の世界既存店売上高も2.2%減で、アナリストの予想以上の減少幅となったとしています。しかも、お膝元の米国の既存店売上高が4.6%減で、昨年10月から減少もしくは横ばいの状態が続いています。マクドナルドそのものの存在価値が時代に問われはじめていることをひしひしと感じます。

マクドナルドの世界既存店売上高、予想以上に減少 | Reuters

確かに原田CEOから経営を引き継いだカサノバ新CEOは、まるで機関銃のようにつぎつぎと新メニューを投入し経営再建をはかってこられたのですが、結果は鳴かず飛ばずでした。

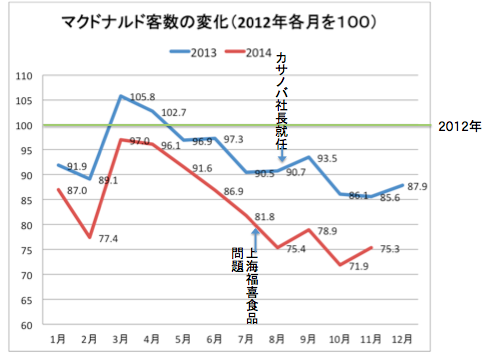

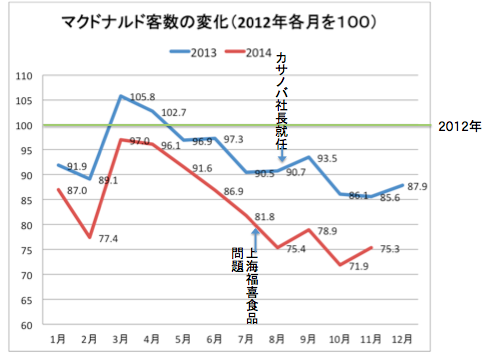

もっとも深刻なのは客数減です。集客力を落としただけでなく、コンビニや競合店に奪われつづけてきた二年です。ちなみに月次セールス情報をもとに、2012年の各月の客数を100としてこの二年の客数の増減をグラフ化してみました。

客数が2012年を上回ったのは2013年3月と4月だけで、客数が年々減ってきたことが如実にわかります。上海福喜食品による期限切れの鶏肉使用問題からの回復が遅れているとするメディア報道が多いのですが、客数減はそれ以前から起こってきたことです。

問題が起こったのは今年の7月ですが、それがマクドナルド不振の原因となったというよりは、客数減の傾向にさらに追い打ちをかけたことになります。そして、今では二年前の20%以上の客数を減らした状態になってしまっています。

客離れが起こらなければ、改善努力でなんとかなるのでしょうが、客離れが進んできたことは、もうマクドナルドそのものの魅力がなくなったきたということです。コンビニがコーヒーサービスを始め、サイドメニューも多いとなると、そちらに客が流れていくのも当然です。

価格の見直し、とんかつバーガーやグラコロを投入しても、妖怪ウォッチのカレンダーなどで子供の集客をはかる手を打っても目に見えた効果があらわれず、「マクドナルド離れ」の風は止みません。

しかも、原田前CEOによる業績悪化の負の遺産を引き継いだカサノバCEOに重くのしかかってくるのが、もうひとつの負の遺産になってきそうです。

それは原田前CEOが推し進めてきた直営店舗のFC店化です。業態を変えるぐらいの勢いでの変革が求められているのですが、新たに思い切った新メニューや新サービスを提供するためには、厨房設備の改造に投資するなり、不採算店のリニューアルなど、店舗への投資が求められてきます。

FC化の推進は、一時的には資本を軽くし資本回転率を上げます。いかにも効率をあげる施策のようですが、それは好調が持続した場合の話です。改革のために、店舗への投資を行おうとしても、これだけ業績悪化が続くとFC側も疲弊し、投資が進みません。

それどころか、負のスパイラルが立地の悪い店舗で起こっているようです。実際に体験したことですが、急いでいたので、道中のマクドナルドに立ち寄って朝食をとったときのことです。客が5組ぐらいレジに並んでいましたが、実際にメニューがでてくるまでに20分近く待たされたのです。

スタッフが焦っているのが痛いほどわかりましたが、その程度の客すらさばけない状態でした。おそらく売上が低迷してきたことで、スタッフを減らしてしまった結果でしょう。サービスの劣化も起こってきます。

コンビニが直営店や、準直営店を増やしてきたのとは真逆の経営を行なったことが、改革を迫られてくると変革の重しになってきます。変革したくとも、お店を変えるパワーを失ってしまっていることを感じます。

かたくなに効率を追求するあまりに、時代の変化に対応することを忘れ、また改革するパワーを失い、凋落していく経営は、失敗の教訓として「マクドナルド化現象」と呼ばれるようになってくるのでしょうか。

不振は日本だけでなく、ロイターによれば、マクドナルドの11月の世界既存店売上高も2.2%減で、アナリストの予想以上の減少幅となったとしています。しかも、お膝元の米国の既存店売上高が4.6%減で、昨年10月から減少もしくは横ばいの状態が続いています。マクドナルドそのものの存在価値が時代に問われはじめていることをひしひしと感じます。

マクドナルドの世界既存店売上高、予想以上に減少 | Reuters

確かに原田CEOから経営を引き継いだカサノバ新CEOは、まるで機関銃のようにつぎつぎと新メニューを投入し経営再建をはかってこられたのですが、結果は鳴かず飛ばずでした。

もっとも深刻なのは客数減です。集客力を落としただけでなく、コンビニや競合店に奪われつづけてきた二年です。ちなみに月次セールス情報をもとに、2012年の各月の客数を100としてこの二年の客数の増減をグラフ化してみました。

客数が2012年を上回ったのは2013年3月と4月だけで、客数が年々減ってきたことが如実にわかります。上海福喜食品による期限切れの鶏肉使用問題からの回復が遅れているとするメディア報道が多いのですが、客数減はそれ以前から起こってきたことです。

問題が起こったのは今年の7月ですが、それがマクドナルド不振の原因となったというよりは、客数減の傾向にさらに追い打ちをかけたことになります。そして、今では二年前の20%以上の客数を減らした状態になってしまっています。

客離れが起こらなければ、改善努力でなんとかなるのでしょうが、客離れが進んできたことは、もうマクドナルドそのものの魅力がなくなったきたということです。コンビニがコーヒーサービスを始め、サイドメニューも多いとなると、そちらに客が流れていくのも当然です。

価格の見直し、とんかつバーガーやグラコロを投入しても、妖怪ウォッチのカレンダーなどで子供の集客をはかる手を打っても目に見えた効果があらわれず、「マクドナルド離れ」の風は止みません。

しかも、原田前CEOによる業績悪化の負の遺産を引き継いだカサノバCEOに重くのしかかってくるのが、もうひとつの負の遺産になってきそうです。

それは原田前CEOが推し進めてきた直営店舗のFC店化です。業態を変えるぐらいの勢いでの変革が求められているのですが、新たに思い切った新メニューや新サービスを提供するためには、厨房設備の改造に投資するなり、不採算店のリニューアルなど、店舗への投資が求められてきます。

FC化の推進は、一時的には資本を軽くし資本回転率を上げます。いかにも効率をあげる施策のようですが、それは好調が持続した場合の話です。改革のために、店舗への投資を行おうとしても、これだけ業績悪化が続くとFC側も疲弊し、投資が進みません。

それどころか、負のスパイラルが立地の悪い店舗で起こっているようです。実際に体験したことですが、急いでいたので、道中のマクドナルドに立ち寄って朝食をとったときのことです。客が5組ぐらいレジに並んでいましたが、実際にメニューがでてくるまでに20分近く待たされたのです。

スタッフが焦っているのが痛いほどわかりましたが、その程度の客すらさばけない状態でした。おそらく売上が低迷してきたことで、スタッフを減らしてしまった結果でしょう。サービスの劣化も起こってきます。

コンビニが直営店や、準直営店を増やしてきたのとは真逆の経営を行なったことが、改革を迫られてくると変革の重しになってきます。変革したくとも、お店を変えるパワーを失ってしまっていることを感じます。

かたくなに効率を追求するあまりに、時代の変化に対応することを忘れ、また改革するパワーを失い、凋落していく経営は、失敗の教訓として「マクドナルド化現象」と呼ばれるようになってくるのでしょうか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

転載は以上です

儲けるという事はどういう事か、よく言われる言葉に「儲」という言葉は「信者」と書くと言われる事です

ここは絶対素晴らしいというマクドナルド信者を藤田田氏は創ってこられたわけですが問題はカリスマ性が大きくなりすぎた事です。

しかし多くの人材を創って来られたわけですから、日本の長く続く老舗と言われるところでも、うまく行かなくなったら社長の息がかりの役員がこの時とばかり創業社長の背中を思い出して頑張って再建している事例は多くあるものです

人が頑張ろう、その気持になる時に底力がわいてきたり、素晴らしい発想が起こってきたりするものです

頭で考えたモノを余り良しとしない日本人の現実感には、目に見えない力の持つ重要性を大切にする考えを経営にも用いているわけで、時代を貫いて大事にすべきモノではないかと申し上げたいわけなのです。

ランキングに参加しております。是非1クリックご協力お願いします!

1クリックお願いします!

1クリックお願いします!

1クリックお願いします!

1クリックお願いします!

![]() 記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html

記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html

まずは応援クリックをお願い致します。

↓↓↓