・・・さて突然ですが、

《忍者武芸帳》作:白土三平

名ぜりふ「我々は遠くから来た そして遠くへ行くのだ」、白土三平「忍者武芸帳/影丸伝」のラスト近く(最終巻の発行は1962年)。信長軍に捕えられた影丸は、四肢と首を五頭のウシに結び付けられ、処刑されます。処刑直前、影丸が無声伝心の法を使って、処刑を検分していた森蘭丸に伝えた最後の言葉。それが、「われらは遠くからきた。そして、遠くまでいくのだ………」

・・・ストーリーは忘れましたが、この言葉だけが心に刻み込まれています。その後、いろいろ調べていると、

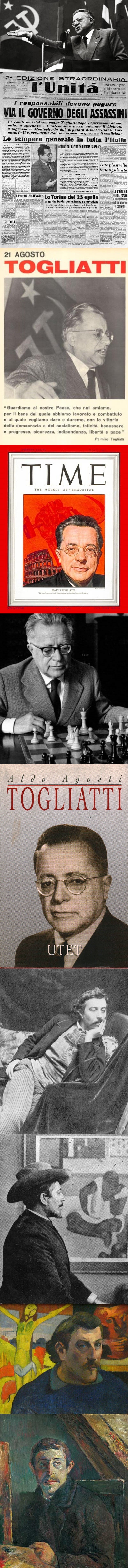

【パルミロ・トリアッティ】Palmiro Togliatti(1893~1964)

“われわれは遠くからきた。そして、われわれは遠くまで行くのだ”

イタリア共産党の指導者。イタリア王国のイヴァノエ・ボノーミ内閣で副首相、アルチーデ・デ・ガスペリ内閣で法務大臣を歴任した。

★「お手上げの記:忍者武芸帳とトリアッティ

http://mandanatsusin.cocolog-nifty.com/blog/2005/11/post_ae10.html

・・・とてもよく調べておられますので参考にしてください。さらに、

★『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』

フランスの画家ポール・ゴーギャンが1897年から1898年にかけて描いた絵画。ゴーギャンの作品のうち、最も有名な絵画の1つである。絵画の左上にはフランス語で D'où Venons Nous Que Sommes Nous Où Allons Nous と題名が書かれ、右上には P. Gauguin 1897 と署名および年が書かれている。タヒチで描かれた作品で、現在はマサチューセッツ州ボストンにあるボストン美術館に所蔵されている。ゴーギャンは、『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』を描き上げた後に自殺を決意しており(自殺は未遂に終わる)、この作品に様々な意味を持たせた。絵画の右から左へと描かれている3つの人物群像が、この作品の題名を表している。画面右側の子供と共に描かれている3人の人物は人生の始まりを、中央の人物たちは成年期をそれぞれ意味し、左側の人物たちは「死を迎えることを甘んじ、諦めている老女」であり、老女の足もとには「奇妙な白い鳥が、言葉がいかに無力なものであるかということを物語っている」とゴーギャン自身が書き残している。背景の青い像は恐らく「超越者 (the Beyond)」として描かれている。この作品について、ゴーギャンは、「これは今まで私が描いてきた絵画を凌ぐものではないかもしれない。だが、私にはこれ以上の作品は描くことはできず、好きな作品と言ってもいい」としている。この作品は、ゴーギャンのポスト印象派の先駆けとも言える。自身の感情、印象派的な技法を強く追求するあまり、鮮やかな色彩、明確な筆使いといった印象派の手法を否定する結果となり、20世紀のキュビズム、フォービズムなどといったアヴァンギャルドの前兆となった。ゴーギャンは、11歳から16歳までオルレアン郊外のラ・シャペル=サン=メスマン神学校の学生であった。そして、この学校には、オルレアン司教フェリックス・デュパンルーを教師とするカトリックの典礼の授業もあった。デュパンルーは、神学校の生徒たちの心にキリスト教の教理問答を植え付け、その後の人生に正しい教義において霊的な影響を与えようと試みた。この教理における3つの基本的な問答は★「人間はどこから来たのか」(Where does humanity come from?)、★「どこへ行こうとするのか」(Where is it going to?)、★「人間はどうやって進歩していくのか」(How does humanity proceed?)であった。ゴーギャンは、後半生にキリスト教に対して猛反発するようになるが、デュパンルーが教え込んだこれらのキリスト教教理問答は、ゴーギャンから離れることはなかったと言える。

《参考》『涙が涸れる』作:吉本隆明/1954年8月1日『現代詩』第一巻第2号

けふから ぼくらは泣かない

きのふまでのように もう世界は

うつくしくもなくなったから そうして

針のやうなことばをあつめて 悲惨な

出来ごとを生活の中からみつけ

つき刺す

ぼくらの生活があるかぎり 一本の針を

引出しからつかみだすように 心の傷から

ひとつの倫理を つまり

役立ちうる武器をつかみだす

しめっぽい貧民街の朽ちかかった軒端を

ひとりであるいは少女と

とほり過ぎるとき ぼくらは

残酷に ぼくらの武器を

かくしてゐる

胸のあひだからは 涙のかはりに

バラ色の私鉄の切符が

くちゃくちゃになってあらはれ

ぼくらはぼくらに または少女に

それを視せて ★とほくまで

ゆくんだと告げるのである

★とほくまでゆくんだ ぼくらの好きな人々よ

嫉みと嫉みとをからみ合はせても

窮迫したぼくらの生活からは 名高い

恋の物語はうまれない

ぼくらはきみによって

きみはぼくらによって ただ

屈辱を組織できるだけだ

それをしなければならぬ

《参考》「道草」を楽しむ/評論家:多田★道太郎

平成16年6月13日、NHK教育テレビ「こころの時代」放映されたもの。

http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-82.htm

京都大学名誉教授で、評論家の多田道太郎さんは、一九二四年、 京都生まれの七十九歳。京都大学でフランス文学を学び、その 後フランス文学者として活躍を続けてきました。フランス文学 の評論・翻訳の他、仏和辞典の編纂に携わるなど、さまざまな 功績を残しています。それ以外にも、多田さんは、映画、テレ ビ、漫画からパチンコまで幅広い分野の評論活動を行ってきま した。その中の一つが、今から二十五年ほど前に発表された『物くさ太郎の空想力』。あくせくとした時代の中で、休むことの 重要性を語ったその内容は、バブル崩壊後、長引く不況にあえぐ現代にも、なお 生きているメッセージです。京都府宇治市。多田道太郎さんのお宅でお話を伺いました。

★多田道太郎(1924~2007)の句

手にみかんひとつにぎって子が転ぶ

掌にあつめればたったこれだけ草の花

http://yasumasa.jp/2013/10/25/post_2199.html

草の花が秋の季語。草花、百草(ももくさ)の花、千草の花、野の花なども同意の季語です。古くから、梅や桜は春、野の草は秋になると花を咲かせるものが多いといわれます。華やかで名のある草の花も、名の知れない野草の花も、花をつける全てのものをいいます。どのような草でもその姿に華やかさはありませんが、よく見るといとおしくなるものですね。

作者多田道太郎の俳号は★「道草」。京都大学名誉教授。「変身 放火論」「多田道太郎著作集」(全6巻)「お昼寝歳時記」などがあります。この句が作られたのは2002年10月2日。句集の中のそれぞれの句は、飄逸と余情にあふれています。ひたすらに草の花は咲いて見せてくれるのに、掌に集めてみればたったこれだけのもの、と言い切っています。心の中はきっとその逆ではないでしょうか。

《道草》著:夏目漱石/青空文庫より

https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/783_14967.html

海外留学から帰って大学の教師になった健三は、長い時間をかけて完成する目的で一大著作に取りかかっている。その彼の前に、十五、六年前に縁が切れたはずの養父島田が現われ、金をせびる。養父ばかりか、姉や兄、事業に失敗した妻お住の父までが、健三にまつわりつき、金銭問題で悩ませる。その上、夫婦はお互いを理解できずに暮している毎日。近代知識人の苦悩を描く漱石の自伝的小説。

【道草】

目的の所へたどりつく途中で、他のことにかかわって時間を費やすこと。「道くさ」とも書く。また、「寄り道(よりみち)」ともいう。「道草」という表現は、慣用句の「道草を食う」と関連がある。道草とはもともとは道端の草のこと。環境心理学、環境行動論を専門とする★水月昭道が道くさについて研究しており、フィールドワークによって実証的に観察データをとり、それを研究成果としてまとめあげ2006年に刊行した。それにより判明したことは、大人が主張する上記のような通念や固定観念というのは、事実に反しており、実際には道草にはさまざまな★価値・効用があるということであり、道草は子どもの★精神の成長や子どもの社会化に役に立っている、ということである。2007年(平成19年)4月に横浜で行われた《こども環境学会》の大会では、特別シンポジウムのテーマとして「道草のできるまちづくり」が選ばれた。日本では(高度成長期などに)大人の都合しか視野に入れず、自動車優先の、子どもたちが遊ぶこともできないような、殺伐とした道路で構成された街ばかりが作られてしまったが、子どもたちの健全な成長を考えれば、子どもも安心して★道草ができる街づくりがなされているほうが望ましい、と考えられるようになっている。

・・・極論すれば、「道草」を食ってこなかった大人は精神的・社会的に偏食してきたわけです。「道草」は人生の「サラダ」であり、健全な人間形成に必要不可欠だと考えています。