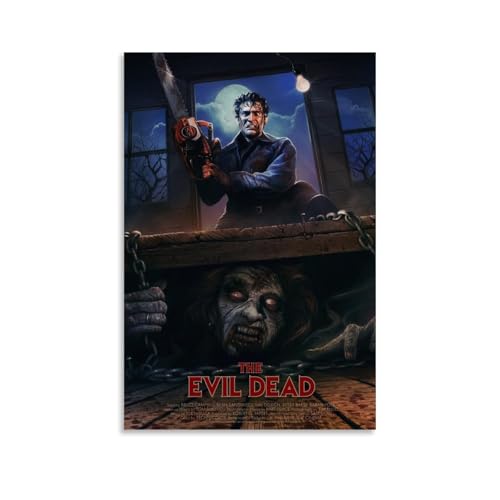

『死霊のはらわた』は1981年に公開されたサム・ライミ監督の長編デビュー作で、スプラッターホラーの金字塔と称される映画です。アメリカのインディペンデント映画として低予算ながら、独創的な演出と大胆なカメラワーク、そして過激なスプラッター描写で世界的ヒットを記録しました。

主演はブルース・キャンベルで、後のシリーズやリメイク、テレビドラマ化などメディア展開を果たすほどカルトな人気を誇っています。

物語は、休暇を楽しむため山奥の古びた別荘にやってきたアッシュとその仲間たち5人が、地下室で偶然「死者の書」と呼ばれる不気味な古書とテープレコーダーを発見するところから始まります。

興味本位でテープを再生すると、そこに録音されていたのは森に封じ込められた悪霊を呼び覚ます呪文。

その瞬間から次々と悪霊に取り憑かれる仲間たちにアッシュは懸命に立ち向かい、凶暴な怪物と化した仲間たちとの壮絶なサバイバルが展開されていきます。

『死霊のはらわた』はグロテスクな特殊メイクと残酷な描写も特徴的で、血しぶきや暴力的なシーンが観客に強烈なインパクトを与える作品です。

また、シリーズ第2作『死霊のはらわたII』、第3作『キャプテン・スーパーマーケット』と続き、リメイク版やドラマ版など多数派生作が生まれる原点となりました。

感想

この映画はとにかくインパクトが強い。

初めて観たとき、ホラー映画の定番とも言える「森の奥の山小屋に男女数人」みたいな設定からして、まさに王道スタートなんだけど、ただの王道だけで終わらないパワーが持ち味です。

序盤からじわじわ不穏な空気が漂ってるし、暗い地下室で「死者の書」やテープレコーダーを見つけるシーンは、いかにも怪しいものに引き寄せられる若者たちの好奇心が危うすぎて、見ているこっちは「絶対触っちゃダメでしょ」って声出したくなるようなもどかしさがあります。

呪文が再生されてからは、一気にホラーらしい展開。仲間が次々に悪霊に憑依されていく流れが本当に容赦ないです。霊に取り憑かれると、まるでゾンビみたいな動きに変わるのも怖いし、いきなり襲いかかってくる演出は今観てもドキッとします。

特に鉛筆で足首を刺すシーンや、身体が異常な動きを見せる場面は、何度見ても「痛そう…」って自然と声が漏れてしまうくらい生々しさが漂っています。

サム・ライミ監督の若さあふれる演出は、派手なカメラワークや少しチープな特殊効果も含めて、むしろこの作品の魅力。低予算なのに逃げずに真正面からホラーやスプラッター描写に挑戦するガッツ、観客を驚かせようっていう工夫が満載。

木々が人間を襲う場面とか、単なる物理的な怖さを超えて「なにこれ…」って感じの強烈な印象を残してくれます。

それに、主人公アッシュがどんどん過酷な状況に追い込まれていく描写も見どころのひとつ。最初は普通の青年だったのが、仲間を次々失って、最後には悪霊に一人で抵抗するサバイバルになっていく。

ブルース・キャンベルの体を張った演技は、うまいと言うより、全力で振り切れてる感じがあって本当に印象深いです。

グロテスクなシーンが本当に多くて、初見の人には「ちょっとキツイかも…」と感じる部分もあるけど、その生っぽさというか、説明しきれない怖さがあって、何度も語り継がれる理由も納得できる。

今となってはジャンプスケアも多用されてるけど、その走りだったっていうのもポイントかもしれません。

個人的には、低予算でここまで突き抜けた作品はなかなかないと思います。特別に凝った演出じゃなくても、発想と情熱で見せつけるようなところがあって、昔観て「うわ、めちゃくちゃ怖かった」と思った人も大勢いるはず。

現代のホラー作品とはまた違う、湿気のある森の空気感や、登場人物が本当に追い詰められていく息苦しさがよく伝わってくる映画です。

シリーズ化されて人気を維持してきたのも納得。ホラーが苦手な人にはちょっとおすすめしづらいけれど、ホラー映画の歴史を語るうえで外せない一本。特にスプラッターやカルト映画が好きな人なら、一度は体験してほしい独特の怖さが詰まっています。