こんにちは まさくんです。

子供の頃

初詣は、お正月2日の箱根駅伝往路ゴール後

ということが毎年の恒例行事でした。

父はマラソンや駅伝を見る事が大好きで一年の計は

元旦の実業団ニューイヤー駅伝からみたいです

そんな想い出のある寺社になります

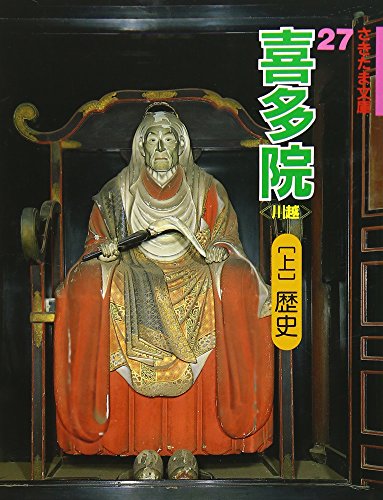

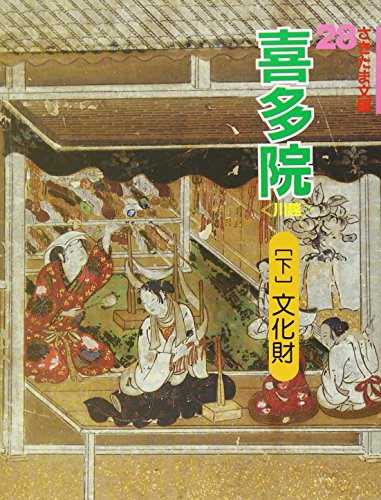

川越大師 喜多院

山門・(番所)

国指定重要文化財

4本の柱の上に屋根がのる「四脚門」(しきゃくもん)

屋根は切妻造の本瓦葺もとは後奈良天皇の「星野山」の勅額が掲げられていました。

寛永九年(1632年)に天海僧正が建立されたものです。

寛永十五年(1638年)川越大火での焼失を免れた喜多院で最古の建造物です。

山門右側の接続して建っているのが番所です

間口十尺(3.03m)、奥行き二間半(4.55m)。

起屋根(むくりやね)、瓦葺の小建築で徳川中期以降の手法によるもので、

県内に残るただ一棟の遺構になります。

境内図

広い~

訪れた時間が14時30分頃でした

駐車場の閉鎖時間が16時とありましたので

今回は駈け足での参拝となりました

五百羅漢尊

ここは見たかったのですが 残念です

喜多院の名物でもあります「五百羅漢」ですが

この日は閉ざされていました

羅漢(らかん)とは

阿羅漢。略して羅漢といいます。

漢訳は応供(おうぐ)。

尊敬や施しを受けるに相応しい聖者という意味です。

川越観光名所の中でも、

ことのほか人気の高い喜多院の五百羅漢。

日本三大羅漢の一つに数えられます。

諸説あるようですが

栃木県 徳蔵寺(とくぞうじ) 別名ピンポン寺

埼玉県 喜多院(きたいん)

神奈川県 建長寺(けんちょうじ)

大分県 羅漢寺(らかんじ)

これらの寺院が挙げられるようです。

喜多院の羅漢さまは、川越市北但馬の志誠(しじょう)の発願により、

天明二年(1782年)~文政八年(1825年)の約50年間で建立されました。

十大弟子、十六羅漢を含め、533体のほか、中央高座の大仏に釈迦如来、

脇侍(WIKI)の文殊・普腎の両菩薩、左右高座の阿弥陀如来、地蔵菩薩を合わせて、

全部で538体が鎮座しています。

笑っていたり、泣いていたり、ひそひそ話をしていたり、本当に様々なお顔の羅漢さまが

おられます。仏具や日用品など持っていたり、動物を従えたりと、いつまで見ていても飽

きないほど、観察のしがいがありそうです。

また、深夜にこっそりと羅漢さまの頭をなでると、一つだけ必ず温かいものがあり、

それは亡くなった親の顔に似ているのだという言い伝えも残っています。

はい、開いていませんでしたので

公式サイトより抜粋しました。

川越大師 喜多院 公式サイト

そのまま 真っ直ぐ進むと お食事処・おみやげ屋さんの横を通り抜けると

多宝塔

県指定有形文化財

寛永十五年九月に着手して翌十六年(1639年)に、山門と日枝神社の間にあった古墳の上に

建立されました。

番匠は平之内大隅守、大工棟梁は喜兵衛長左衛門

その後、移築されますが、理由は、老朽化が進んだためとも、道路新設の為とも、諸説あるようです。

明治四十三年(1910年)または明治四十七年(1914年)に慈恵堂と庫裏玄関との渡り廊下中央部分に移築されました。

また、移築の際に大幅に改造されたようです。

昭和四十八年(1973年)に復元のための解体修理を実施し昭和五十年(1975年)

現在の場所に完成しました。

総高13m、本瓦葺の三間多宝塔で、下層は方形、上層は円形でその上に宝形造の屋根を

置き、屋根の上に相輪をのせている。

下層は廻縁を回し、軒組物は出組を用いて四方に屋根を葺き、その上に漆喰塗の亀腹が

ある。

この亀腹によって上層と下層の外観が無理なく結合されています。

円形の上層に宝形造の屋根をのせているので組物は四手先を用いた複雑な架構となっているが、

これも見事に調和している。

相輪は塔の頂上の飾りで九輪の上には四葉、六葉、八葉、火焔付宝珠がのっている。

この多宝塔は慶長年間の木割本「匠明」の著者が建てた貴重なる遺構で名塔に属している。

鐘楼門

国指定重要文化財

2階建ての階上に梵鐘を吊るす鐘楼門。

江戸時代の喜多院の寺域は現在よりも相当広く、当時は鐘楼門が

喜多院境内中央付近にあったそうです。

上層にある銅鐘には元禄十五年(1702年)の刻銘があり

椎名伊予藤原重体作です。

寛永十五年(1638年)の川越大火に焼け残ったともいわれています。

鐘楼門も再建の記録もないことから大火での焼失を免れた可能性も

あるようです。

慈眼堂

国指定重要文化財

天海僧正は寛永二十年(1643年)十月二日寛永寺において入寂(にゅうじゃく)(

WIKI)

されました。

慈眼大使の諡号(しごう)(

WIKI)を送られた。そして三年後の正保二年(1645年)には、

徳川家光の命により御影堂が建てられ厨子(ずし)(

WIKI)に入った天海僧正の木像が安置

されたのが、この慈眼堂です。

建て物は縦横三間(5.45m)で

背面一間通庇付の単層宝形造本瓦葺となっています。

慈眼堂は小高い丘の上に鎮座しています

丘から慈恵堂(本堂)を望むことができます。

境内図を見直してみるとお分かりかと思いますが

多宝塔と慈眼堂の間に慈恵堂(本堂)はありますが

前庭を横切っています

慈眼堂から下って 右手側に進みます

境内図にはありませんが

葵庭園の御池です。

八ツ橋

実際に渡ってみると 坂がきついので天候と履物によっては厳しそうです

弁財天 厳島神社

隋神門

東照宮隋神門

朱塗り八脚門・切妻造でとち葺形銅板葺。

八脚門・・・

三間(5.46m)X二間(3.64m)の門で、門柱四本の前後に各1本ずづの

控柱をもっている屋根付き門のこと。

以前は後水尾天皇の御染筆なる「東照大権現」の額が掲げられていたそうです。

石鳥居

仙波東照宮

石段の上の三つ葉葵の門が閉ざされております

まさかの参拝中止中でした

急な石段を上がる気力もなく

拝殿を見ずに

石段下より遥拝に留めました

因みに・・・

御祭神

徳川家康公

御由緒

家康公は、元和2年(1616)4月17日、75歳で薨

去されると、いったんは静岡県の久能山に葬られ

ましたが、家康公の遺言に従い、

元和3年(1617)、2代将軍秀忠は亡父家康公の遺

骸をあらためて日光に移葬しました。

その時、久能山から日光に至る道中、同年3月15

日出発して、道中の各宿に泊りつぎ、同23日、

仙波喜多院の大堂(薬師堂、のちに東照宮本地堂

とも言いました)に到着しました。

このところで天海僧正 は親しく導師となって、

3月26日まで、実に4日間、衆憎を集めて、丁重な

法要を厳修しました。

この長い法要を終えて、次宿・行田忍にお送りし

た後の元和3年(1617)9月16日、天海僧正は、

家康公在世の渥恩に感謝の気持ちを伝えるため、

また遺柩止留の跡として、家康公の像(高さ八寸

八分)を作り、大堂に祀ったのが東照宮の初めで

す。

天海僧正は、この東照宮を広く多くの方に崇拝し

てもらうため、現在のこの地に高さ五間の丘陵を

築きあげて立派な社殿を造り、寛永10年(1633)

11月16日遷祀しました。

同年12月24日には、後水天皇が宸翰御神号として

「東照大権現」

の勅額を下賜されました。

ところが寛永15年(1638)1月28日、川越街に大火

災が起こり、仙の神社、堂塔、門前屋敷まで延焼

してしまいました。

これを聞いた3代将軍徳川家光は、直接東照宮再

建の計画を立て、同年3月、川越城主堀田加賀守

正盛を造営奉行に命じ、天海僧正を導師として、

寛永17年(1640)5月竣工しました。現在の社殿

はこのときのものです。

以来、社殿並びに神器等はすべて幕府が運営する

ものとなりましたが、もともと自祭であり祭資は

幕府からいただいておりませんでした。

そこで喜多院第29世住職周海僧正(天海の高弟)

は祭典の完備を期して、寛文元年(1661)3月、

松平伊豆守信綱(川越城主)を介して、

4代将軍徳川家綱にお願いをし、大仙彼の地200石

を祭資に供せられました。

その後、幕府の手でたびたび修理を加えられ、

弘化4年(1847)にもっとも大きな修理を行いま

した。

明治2年(1869)、諸領一般上地の令により社領

を奉遷し、逓減割となり、同年の神仏分離令によ

り、喜多院の管理を離れました。

現在は 川越八幡宮の管理社となっております。

仙波東照宮には・・・

埼玉最古の狛犬さんは江戸城から転勤族?とのことです。

手水鉢も江戸城からの移築されたものがあるそうです。

御朱印と絵馬

川越八幡宮にて拝受ですが

仙波東照宮下の売店での書置きにて拝受可能です。

御神木

右奥に見えているのは

鐘楼門です。

つづく

![]()

![]()

![]()