『78枚のカードで占う、いちばんていねいなタロット』と『リーディングがもっと楽しくなる 78枚で占うタロット読み解きBOOK』と『4週間でマスター! 書き込み式 78枚で占うタロットレッスン』『オリジナルカード78枚ではじめる いちばんたのしい、タロット占い』をご好評いただき、ありがとうございます。

お風呂といえば<審判>ですよね![]()

※わからないという方はこちらをご参照!

以前に読んだ、日本のお風呂の歴史が気になって、ちょっと調べてみました。

天然の温泉が湧く日本では、野湯も充実していたはず。

お風呂好きの日本人にとって、お風呂は大事な文化の1つでしょう。

奈良時代からはじまったお風呂は、はじめは僧侶の修行がきっかけだったそう。

心と身体を清める修行となるお風呂ということです。

調べていてわかったのは、日本のお風呂には男女差別がなく、身分の差別だけがあったということ。

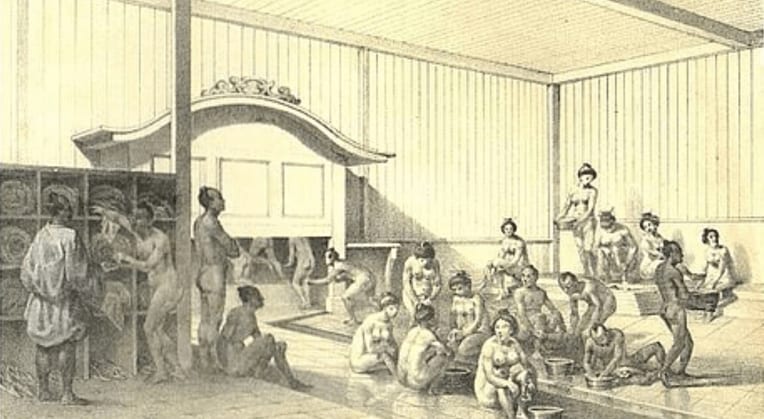

混浴は普通で、性別も年齢も関係なく、みんなでお風呂を楽しんでいたそう。

昔は、今のように一般家庭の各家にお風呂があったわけではありません。

お風呂屋さんに行って身体を洗い湯船に浸かるのが一般人の嗜みで、貴族や位の高い人だけが、自宅にお風呂を持っていたのです。

裕福な人は、客人を呼んでもてなす際に、ご馳走をふるまうだけでなく、「風呂ふるまい」もしていたのだとか。

当時のお風呂では、性別や年齢の制限はなく、混浴しかなかったそうです。

但し、誰もが同じお風呂に入っていいわけではなく、身分の異なる者同士の混浴はタブーとされていました。

混浴といえば、ヴィスコンティ・スフォルツァ・タロットの<審判>が思い浮かびます。

タロットのあだ名<入浴カード>的な見方をすると、老若男女、同じ浴槽に浸かってますよね。

混浴が普通だった時代のお風呂模様ですね。

ところが、入浴を楽しむ人がいる一方で、風紀を乱す者もあり、江戸時代に入ると、松平定信が風紀の取り締まりとして、1791年、銭湯での男女混浴を禁止する”男女混浴禁止令”を出したそう。

それでも混浴は続き、老中・水野忠邦が、天保の改革で取り締まりを行ったようです。

習慣化されたものは、禁止されてもなかなか難しかったのでしょうね。

男女別であり、1人ずつ入るお風呂として思い浮かぶのは、ウェイト版の<審判>

それぞれのプライバシーが確保されていますね。

こうして並べて考えてみると、人々の発言にもつながるお風呂事情に思えてきます。

ひらめきとしても解釈できる<審判>ですが、そのひらめきは、個人のためのものなのか。

多くの人のためのものなのか。

自分1人で完結できることであれば、個人的に動けますが、周りに影響することになると、身近な人のことを考慮しなくてはいけません。

どの視点で、天使のラッパを捉えるのか。

また、どこにラッパを吹き鳴らすのかとも考えられます。

SNSのなかった時代は、個人の声はなかなか人々に届きません。

今はどうでもいい独り言や食べたものまで広げられてしまうのですけれどね。

日本のお風呂の歴史から、タロットの<審判>の深みにつながる考察でした。

日本のお風呂についての面白い記事を貼っておきます。

タロットは、タロットの中だけで終わらせず、自分の生活に密着させていくと、どんどん浸透するようになります。

ぜひ、いろいろな事象とつなげて、あなたのタロットワールドを深めていってくださいね![]()

78枚シリーズ第一弾:基本編

78枚シリーズ第二弾:リーディング編

78枚シリーズ第三弾:書き込み式レッスン編

78枚シリーズ第四弾:オリジナルカードでたのしむ編

当ブログのタロット記事のもくじです。

![]() LUAのタロット記事~もくじ~

LUAのタロット記事~もくじ~![]()