こんな書物を図書館から借りてきた。![]()

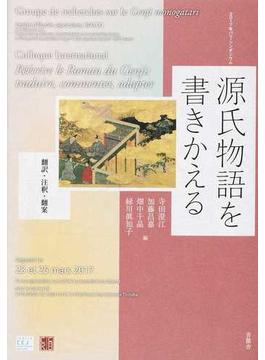

![]() 「2017年パリ・シンポジウム 『源氏物語を書きかえる 翻訳・注釈・翻案』 (青簡舎 2018)

「2017年パリ・シンポジウム 『源氏物語を書きかえる 翻訳・注釈・翻案』 (青簡舎 2018)

編者:寺田澄江・加藤昌嘉・畑中千晶・緑川真知子

〈寺田澄江〉1948年生まれ。INALCO(フランス国立東洋言語文化大学)名誉教授。

〈加藤昌嘉〉1971年生まれ。法政大学教授。

〈加藤昌嘉〉1971年生まれ。法政大学教授。

<目次>

Ⅰ 翻訳という行為

Ⅱ 距離を可視化する----現代語訳の問題

Ⅲ 注釈としての翻訳

Ⅳ つくる言葉----翻案の諸相

Ⅴ 総括

23編もの論攷が並んでいる。それぞれに読み応えあるのだけど、気になった部分を引用してみよう。

いろいろと引用してみたい箇所があるけど、こんな文章が目に留まった(加藤昌嘉 「注釈もまた翻訳である ---”『源氏物語』を読む”とは、何をすることなのか?---」)。

「注釈もまた翻訳である ---”『源氏物語』を読む”とは、何をすることなのか?---」)。

<α>注釈者(演奏者)は、できるだけ、その作品が成立した時代に遡って、当時の考え方・当時の読み方に迫り、それを復元しようとする。

と同時に、

<β>注釈者(演奏者)は、自分自身の句読法 punctuation によって、作品に独自のリズムを与える。そして、現代人が理解できるようにプレゼンする。

右の<α><β>は、ベクトル(方向性)が逆であるように見えるけれども、両立可能である。否、むしろ、注釈者(演奏者)は、無意識に、両方を実践しようとする。・・・(p.207)

ふむふむ。

ダニエル・ストリューヴ 「『源氏物語』の物語言説における文について」では、『源氏物語』各巻の文の長さの平均値についての表(再掲不能)で、字数・句読点・文の平均字数を各帖について数値化している。全巻でほぼ90万字の字数で、「若菜」上・下を合わせて10万字を超えるのが最も多く、「篝火」が最も少なくて1600字足らず。一文における平均字数は55字で、75字超えが4帖あり「早蕨」が83字と最も多い。これは、どんな叙述表現を取っているかの差が表れているようだ。

「『源氏物語』の物語言説における文について」では、『源氏物語』各巻の文の長さの平均値についての表(再掲不能)で、字数・句読点・文の平均字数を各帖について数値化している。全巻でほぼ90万字の字数で、「若菜」上・下を合わせて10万字を超えるのが最も多く、「篝火」が最も少なくて1600字足らず。一文における平均字数は55字で、75字超えが4帖あり「早蕨」が83字と最も多い。これは、どんな叙述表現を取っているかの差が表れているようだ。

また、マイケル・ワトソン 「古典日本文学の翻訳における単語選択や文章の区切り」では、「桐壺」冒頭文外国語訳のセンテンス分割という表があり、ウェイリーやサイデンステッカー、タイラーなどの英訳、独語訳、仏語訳などなど、多くの翻訳者のデータ(段落・センテンス・ワード・セミコロン・ダッシュ)が開示されていて、こう述べている。

「古典日本文学の翻訳における単語選択や文章の区切り」では、「桐壺」冒頭文外国語訳のセンテンス分割という表があり、ウェイリーやサイデンステッカー、タイラーなどの英訳、独語訳、仏語訳などなど、多くの翻訳者のデータ(段落・センテンス・ワード・セミコロン・ダッシュ)が開示されていて、こう述べている。

大半の世界の古典が英文注釈を持つ今、源氏物語も英文注釈を要求するそういう時代になったのではないかと考える。・・・(p.245)

また、緑川眞知子 「源氏物語英語注釈の可能性」の最後で語られたことに耳を傾けようではないか!

「源氏物語英語注釈の可能性」の最後で語られたことに耳を傾けようではないか!

なお、すでにこんな書物も刊行されている。

![源氏物語とポエジー2014年パリ・シンポジウム[寺田澄江]](https://shop.r10s.jp/book/cabinet/6868/9784903996868.jpg?fitin=560:400&composite-to=*,*|560:400)

<目次>

1 源氏物語の和歌(源氏物語の巻名・和歌と登場人物ー歌から物語へ/物語の回路としての和歌ー「幻」巻の場合/『源氏物語』笑いの歌の地平ー近江君の考察から/『源氏物語』と『古今和歌集』-俳諧歌を中心に)/2 言葉、そして共鳴する場(『源氏物語』と中唐白居易詩について/舞曲“落蹲”をめぐってー『源氏物語』を中心に/『源氏物語』における催馬楽詞章の引用ーエロスとユーモアの表現法として/平安文学における想像と形見としての庭園/『古事記』の歌謡ー雄略における笑いと暴力/西行和歌の作者像)/3 しるべとしての源氏物語(『無名草子』における『源氏物語』の和歌/伝定家詠の源氏物語巻名和歌についてー祐倫著『山頂湖面抄』を読んで/中世詩人と『源氏物語』-心敬の『源氏』受容を中心に/「零度の読み」としての源氏物語巻名歌)/4 総括(二〇一四年パリ・シンポジウム総括)

<「源氏物語」を愉しむ!>・・・補遺3