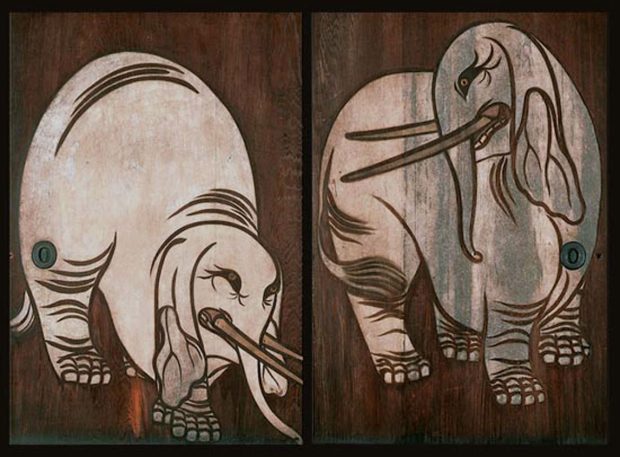

俵屋宗達「白象図」重要文化財 江戸時代・元和7(1621)年ごろ 杉戸2面 板地着色 各182×125cm 養源院

![]() 『白象図』は京都養源院にある杉戸に俵屋宗達によって描かれた二枚一組の象の作品です。敵に襲い掛かろうとしているような形相の象、その象を見下ろす鋭い目つきの象が描かれています。白象は仏教を守護する聖なる生き物としてみなされており、唐獅子とセットで描かれることが多くありました。俵屋宗達といえば金箔の貼りめぐらされた屏風図や豪華で装飾的な作品をイメージしますが、このような単色で迫力ある作品も残しました。京都で「俵屋」という当時絵屋と呼ばれた絵画工房を率いていた宗達は屏風絵や水墨画、料紙の下絵にとどまらずさまざまな作風で工芸品や美術品を残しています。

『白象図』は京都養源院にある杉戸に俵屋宗達によって描かれた二枚一組の象の作品です。敵に襲い掛かろうとしているような形相の象、その象を見下ろす鋭い目つきの象が描かれています。白象は仏教を守護する聖なる生き物としてみなされており、唐獅子とセットで描かれることが多くありました。俵屋宗達といえば金箔の貼りめぐらされた屏風図や豪華で装飾的な作品をイメージしますが、このような単色で迫力ある作品も残しました。京都で「俵屋」という当時絵屋と呼ばれた絵画工房を率いていた宗達は屏風絵や水墨画、料紙の下絵にとどまらずさまざまな作風で工芸品や美術品を残しています。

17世紀に描かれたとされる『白象図』のモデルは・・・??

果たして、象の渡来との関係や如何に?![]()

![]() 「御用の象」

「御用の象」

享保13年(1728)6月、現在のベトナム産の象2頭が長崎に入港しました。8代将軍吉宗への献上品で、長崎でメスが病死したため、オスだけが江戸へ連れて行かれることになりました。

象は翌14年3月に長崎を出発しましたが、なにしろ将軍への献上品である「御用の象」でした。ただの動物が通行するのとは訳が違うのです。

大名・幕府役人通行時のもてなしには慣れている沿道の人々も、おそらく象を目にした者すらおらず、はじめての経験に戸惑いました。とりわけ領主たちは、「御用の象」にもしものことがないようにと緊張し、道筋の村々にさまざまな指示を出しています。道筋から離れた村の人々は象を一目見ようと集まったことと思われますが、領主や道筋の村々にとっては珍しい動物の見物どころではありませんでした。

http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/03kinsei/kinsei2-c4.html

長崎経由で江戸まで旅した象の経緯については、さまざまに記録されている。

宗達が描いたのは、その一世紀前であることに注目が!![]()

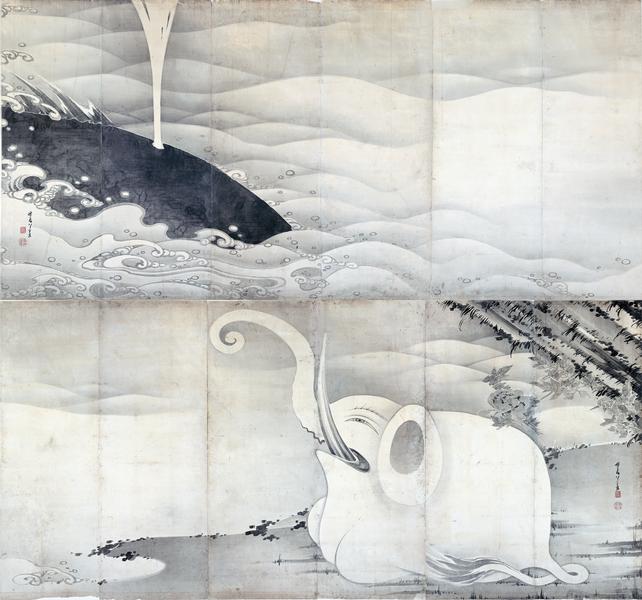

「象と鯨図屏風」 伊藤若冲筆(六曲一双屏風)

こちらは、有名になり過ぎた感のある若冲による象だけど、18世紀に描かれているので、上記の長崎経由のどこかの地点で実際に象を目の当たりにしたかもしれない。

宗達と若冲という著名な画家たちによって描かれた白象は、一世紀という時代の隔たりを感じさせるのか否や?

実際のモデルの有無から、この巨匠たちの二つの作品の違いを言い当てるのは可能だろうか。。。

また、こういう記事もあり・・・https://4travel.jp/travelogue/11121328

白象は、仏教的なシンボルだったという説もある。

まあ、宗達にしても若冲にしても、おそらく宗教的な意味合いは薄いと思われるのだけど。。。![]()