自治体ごとに 仕様がバラバラだった計20の基幹業務システムを 2025年度までに同じ基準で

作り直し、政府が 一体運営する「ガバメントクラウド」上で稼働させる――。

政府の大号令の下、全国1788自治体が一斉に進める“システム大移動”の作業が これから本格化

する。移行に向けた課題が山積する中、新たな自治体DXの進め方を模索する東京都は、2023年夏

に 100%出資の外郭団体「GovTech(ガブテック)東京」を立ち上げ、都内の区市町村のシステム移行

を支援している。

今後、システム移行を 着実に前進させるうえで 何が必要なのか。ヤフー元社長で、現在は

東京都副知事とガブテック東京理事長を兼務する宮坂学氏に話を聞いた。

町や村から聞こえる「厳しい」現実

―― 自治体システムの標準化に向けた作業が本格化する中、デジタル庁が 3月上旬、期限である

2025年度までの システム移行が困難な自治体が1割に上ると公表しました。現場で 何が起きている

のでしょうか。

この国の行政システムが始まって以来の大事業であり、難事業だ。 長い目で見れば システムを

変えるのはよいことで、みんな 総論賛成だが、いくつか課題がある。「引っ越し期日」が決まって

しまっているのが、簡単ではないところだ。

期限がない といつまでも移行できないから、そういう意味で締め切りを作ったのはよいことだ

と思う。ただ、都内のいろんな自治体の話を聞くと、現実的には「 厳しい 」という声が大きい。

一般的に どのプロジェクトも 後ろに行けば行くほど大変になる。今からどんどん(期限内の移行

が困難な自治体が)減るという楽観は しないほうがいい。

―― 都内の自治体からは、どのような声が多いのでしょうか。

例えば、町や村では 公務員の定数すら満たせない状況で、これだけの大事業をやらなければ

いけない。1人しか「情シス」(※自治体の情報システムを担当する職員)がいない自治体もあり、

だいたいが 他業務と兼務でやっていると推測する。

周囲に相談もできなければ、(移行に必要な)膨大な文書を 隅から隅まで読み込む余裕もない

可能性がある。我々が 相談相手になったり情報提供したりしているが、62区市町村全部が 情報技術

に詳しい人材を採用するのは無理だ。

こうした状況にある区市町村のデジタル化支援を行うために、ガブテック東京という組織を

立ち上げた。都庁でも できなくはないが、組織が 都庁内にあると 都の仕事が最初になるので、

あえて外に出して 区市町村と都の真ん中にニュートラルな形で置いた。

自治体で 情報技術者やエンジニアを採れるなら、こんな新しく面倒くさいことをやらなくても

いい。だけど, 公務員の給料は 急に上げられないし、働き方も 公務員法のルールがあるので そんなに

変えられない。 少なくとも、「e-Japan」(※ 政府が2000年に示したIT社会実現の構想)から、

20年以上 行政のデジタル化は うまくいかなかった。それは、採用の仕方が うまくいっていない

からだ。 広域なり、区市町村の もう1個上のレイヤーでまとめて採用するような、過去にない

やり方に変えないと 同じことを繰り返してしまう。

―― ガブテック東京で採用した人材を「シェアリング」して、人材難にある区市町村を支援する、と。

これ(エンジニアをシェアする手法)が正しいかわからないが、ガブテックは 1つの知恵だ。

(都庁で)採れなかった人が来てくれていて、一定の成果は出ている。自治体のシステムに詳しい人

もいれば、ずっとクラウドを民間でやっていた人もいる。

移行後のコストは 見積もり切れていない

―― 一方で、システム移行に当たっては “コスト”の問題を気にする自治体も多いです。

国には、どのような課題を伝えていますか。

これは結局、(国からの)「 今より いい場所に引っ越さないか 」という話で、基本業務が変わる

わけではない。期日に間に合うと「補助金」が出るが、遅れる自治体が出始めているので、

「遅れると補助金はどうなるの?」という問題がある。一方で 引っ越し後に(システムの)

ランニングコストが上がる可能性もあり、そこも 見積もり切れていない。

住民から「引っ越してほしい」と頼まれたわけではないし、住民向けの事務は急に変わらないので、

運用経費が 今より高くなると 住民にも説明しづらい。コストは 長い目で見れば「3割下がる」という

話があるが、今は 引っ越す作業だけで 精一杯なので、そこまではいけないのではないか。

広域自治体としては、「 期日を過ぎても 資金的サポートを 」といった話を、区市町村と国の間に

入るかたちで要望していきたい。国には 62区市町村の意見をまとめて伝えているが、非常に真摯に

柔軟に聞いてくれている。

―― 今回のプロジェクトは、一般市民からはわかりづらい基幹系システムの話でもあります。

世間一般では、自分の自治体でしか住民サービスを受けないから、日本中が 1個のシステムで

同じような仕事をしていると思われやすいし、僕も 民間にいたときはそうだった。でも、それぞれの

自治体は、長い歴史の中で システムをカスタマイズして、きめ細かいサービスを提供している。

同じ地方自治の事務といえども、違う点は かなり多い。

今回の標準化では、裏側のセキュリティが強くなる、災害時に便利になる、新しい行政サービスが

迅速に立ち上げられるといった意味があると思うが、急に 豪華な住民票が出てくるという話でない。

利用者からすると、生活が極端に変わることはなく、逆に 変わったことを意識されないように

(問題なく)移行できるかが大事だ。

「イチかバチか」で進めてはならない

―― 過去に例のない大事業なだけに、システム移行に伴うトラブルへの懸念はありますか。

いちばん大事なのは「 安全第一 」だ。1割の自治体が「怖い」と言っているのに、イチかバチか

思い切っていこう、というタイプの仕事ではない。

自治体ごとに 職員の仕事も変わり、システムは変わったけど 職員が対応できなければ 本末転倒だ。

「 これなら安全に移行できる 」という状態で進めないといけない。後ろに行けば行くほど、

現実的で柔軟な対応が必要だ。

――「2025年度」という期限は、コロナ禍にあった3年半前、菅政権下で急に決まりました。

この期限自体に無理があったのでしょうか。

長期プロジェクトは、大規模で複雑なものが多く、それを妥当に見積もること自体が難しいし、

正直やってみないとわからない。この手の話はできないところに目が行きがちだが、(コロナ後に)

着実に行政のデジタル化は進み、都も含めて 随分変わった。もちろん課題はあるが、コロナ以降に

国のトップが「ここに行くぞ」と決断しなければ実現できなかった。

一概に、最初から 国が間違っていた ということは絶対ないと思う。

―― そもそも、システムを標準化する利点をどう考えていますか。

「標準化」は、システムが複数でも データが互換性を持つ、ということだ。代表的な標準化は

インターネットで、世界中で標準化されているから 世界中でつながる。標準化すれば標準化するほど、

いろんなものがつながるので、行政の効率化を進める意味でも、やったほうがいい。

一方、よく話がごっちゃになるのが「標準化」と「共通化」の話だ。「共通化」は「1個のシステム

をみんなで使おう」といった話で、これも これでやればいい。

これまで 62区市町村同士で議論することなく、隣で何をやっているかわからなかったが、今回の

話をきっかけに 共通化の動きも出ている。例えば、AI議事録は どの自治体でも使うが、みんなで

1個のものを決めて使ったほうが安くなるかもしれないし、得意な職員が 隣の町に教えにいくことも

できるだろう。

それぞれの自治体が閉じて考えるのではなく、もっと情シス同士でつながって共同でできることは、

いろいろとやるべきだと思う。

国産クラウドは「大事にすべき」

―― 国は、システム標準化を進める意義として、特定ベンダーに 自治体が依存する「ベンダー

ロックイン」からの脱却も強調してきました。

「ベンダーロックイン」は 定義が難しくて、あまり好きではない言葉だ。システムを違うものに

切り替えるのに 異常にお金がかかったりするのは ともかく、小さな自治体が 特定の1社にお願いする

のは、ある意味で合理的な判断だ。

情シスが いっぱいいれば、10社くらいのベンダーをまとめて管理・監督できると思うが、1人しか

いなかったら、僕が担当でも 1社に「あとはお願い」ってなると思う。それは 1つの知恵でもあり、

何のロックインがいけないのかという点は もう少し議論したほうがいいのではないか。

―― 標準化した自治体のシステムを稼働させる政府の「ガバメントクラウド」の提供事業者として、

昨年に 国内企業として 初めてさくらインターネットが条件付きで採択されました。ただ、AWS

(アマゾン ウェブ サービス)などの強力な外資勢がひしめく中、自治体が 国産クラウドの導入を

進めるか疑問視する声もあります。

国産には 頑張ってほしいし、大事にしたほうがいい。さくらは 僕もよく知る会社で、すごく

リスペクトしている。

たしかに アメリカの会社は、設備投資額が全然違う。日本は 100億円投資したらニュースになるが、

向こうは 兆円単位でやる。ボクシングで例えたら 階級が違う感じなので、同じ速度で 同じ成長を

求めて勝負するのは 少し過酷だ。

それでも さくらのように、ハードウェアに近い領域で仕事をするエンジニアがいなくなると、

技術の深い部分がわらなくなって、日本は「デジタル小作人」になりかねない。

「海外でいい」と言った瞬間に、その技術は 日本からなくなる可能性が高いし、10年後に もう1回

やりたいと思ってもできない。「根っこ」を 自分たちで作れる技術者を 国は重視すべきだろう。

2024/04/01 東洋経済オンライン

「 移行に対応する能力がない地場ベンダーが撤退する一方、全国一斉の作業に国の制度変更への

対応も重なり、大手であっても 人手が足りない。既存顧客を引き受けるだけで 精いっぱいだ 」

全国1788自治体の3.5万近くに上る既存システムを、2025年度までに一斉に作り替える

――。「令和のシステム大移動」とでも呼ぶべき、政府主導の巨大プロジェクトが 国民生活の裏側で

始まっている。

これまで 自治体が 個別に構築してきた住民記録や戸籍情報などに関する20の基幹業務システムを、

政府が示した共通の仕様書(基準)に合う形で作り直す「システム標準化」を行い、政府が整備する

「 ガバメントクラウド 」上で稼働させる。

自治体のシステム運用の効率化を図る狙いで、政府は すでに7000億円規模の予算を投入して

事業を推進している。

しかし、その作業は 当初の想定以上に難航している情勢だ。 政府は 昨秋、移行が極めて難しい

一部自治体については 2025年度の期限に遅れることを容認し、先月公表された初の実態調査では、

約1割の自治体が その対象となる見通しが明らかになった。

自治体からシステム構築などを請け負う 大手ベンダーの幹部は、厳しい現状を冒頭のように明かす。

巨大プロジェクトの現場で今、何が起きているのか。

“移行困難”の自治体はさらに増える?

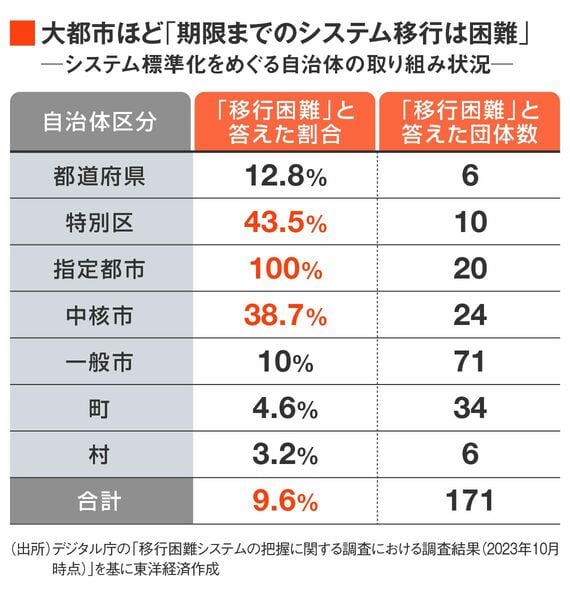

デジタル庁が 3月5日に公表した調査では、2023年10月時点で 全体の約1割に相当する171自治体

が 2025年度までの一部移行について「 難易度が極めて高い 」と回答した。判断を保留した自治体

も50に上る。

作業を担うベンダーが見つからなかったり、既存システムが 個別仕様で作業に時間がかかったり

することが主な理由だ。

今後 さらに“ 移行困難 ”に陥る自治体が増加する可能性は高い。

例えば、全国で先行して 一部システムの移行に成功した愛媛県松山市でも、他のシステムでは期限内

の移行ができない可能性が浮上しているという。「 調査時点から状況が変わっている。マンパワーが

足りず、ベンダー側から一部システムの開発ができない、といった回答があった 」(市の担当者)。

下図を見てほしい。デジタル庁の調査結果からは、複雑なシステムを利用しているとされる大都市

を中心に、移行困難な状況に陥っている自治体が多いことが読み取れる。政令指定都市に至っては、

20市すべてが「移行困難」と回答した。

総務省の担当者は、「 行政区を持つ政令市は 普通の自治体とは異なり、区をまたぐ転出入でも

従前のデータを引き継ぐといった 例外的な運用なども行っている。通常とは異なるカスタマイズが

入った非常に特殊なシステムを構築しているケースがある 」と説明する。

一方、全自治体の半数を占める小規模な町や村で「移行困難」と回答した自治体はわずかで、

町が 4.6%、村が 3.2%にとどまった。

もっとも、こうした数字が 実態を映し出しているか疑問視する声は多い。

システム移行の啓発を行う総務省の三木浩平デジタル統括アドバイザーは、「 勉強会に行くと、

質問が出る団体は おおむね中核市以上の大きな自治体に限られており、町や村の担当者からは反応

がない。ベンダー任せになって、今回の事業で 非常に大きな影響を受ける状況を理解されているか

不明だ。『間に合う』と言っていたベンダーが 急に白旗を揚げ、ドミノ倒しで 遅れるケースも

起きうる 」と懸念を示す。

技術的な話がわかる職員は誰もいない

実際、三木氏の懸念は 現実になりかねない状況となっている。

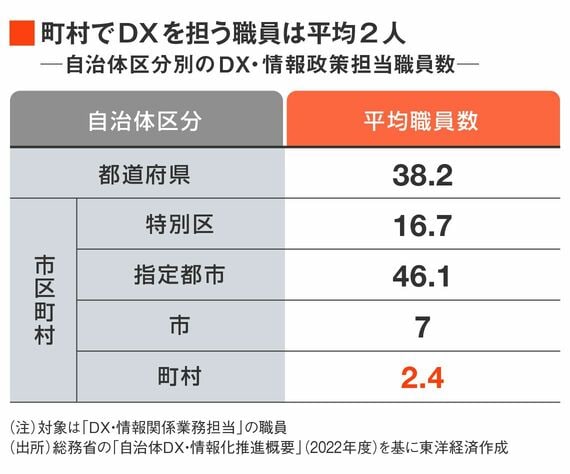

総務省が 2022年度に行った調査では、町村で DXや情報政策を担う職員の平均人数は 2.4人。

システムを1人の職員に任せたり(「ひとり情シス」)、専属職員を置かなかったりする自治体は

全体の12%に上る。

中国地方の町役場の「ひとり情シス」担当者は、「 技術的な話がわかる職員は、私を含め正直役場

に誰もいない。システムのことは、ほとんどベンダー任せだ。周囲の同規模自治体も同様の状況で、

五月雨に『(2025年度までの移行は)間に合わなくなりそう』との話も聞いている 」と打ち明ける。

「 政府が法律で決めたので やらざるをえないが、住民にとっての利点が見当たらず、はっきり言って

何のためにやるかもよくわからない 」(同担当者)

たしかに、行政の内輪の話である今回のシステム移行では、直接的に 住民サービスの利便性向上

につながるわけではない。そもそも、どのような狙いがあり、なぜ 始まったのか。

国が法律で自治体に義務付けた「システム標準化」とは、簡単に言うと、自治体ごとに違っていた

システムの仕様を、全国共通のものに改める取り組みだ。個別仕様のシステムを使う自治体は 従来、

国の制度改正のたびに システムを独自改修していたが、標準化によって 国が示す共通基準に基づいた

対応ができる。そうすれば、運営効率化やコスト削減を図ることができるというわけだ。

システムを標準化すれば、自治体が ベンダーを乗り換えやすくなるという利点も期待されている。

従来、システムに詳しくない自治体の担当者が 特定のベンダーに頼り切りになることで、その事業者

しかシステムを運用できなくなる「ベンダーロックイン」が問題視されてきた。

ベンダーにとっては 顧客が固定化されることで、競争志向が働かなくなるだけでなく、個別仕様の

対応に 労力が割かれ、主体的なサービス開発などに取り組めなくなる点も課題として挙がっていた。

自治体が 事業者を乗り換えやすくなれば、競争環境が変わり、ベンダーが 主体的に住民向けの

新サービス開発にリソースを割くことも期待される――。 国が描いている理想は、このようなものだ。

将来的な住民サービス向上の「基盤作り」という位置づけと言える。

一気に動き出したのは菅政権下

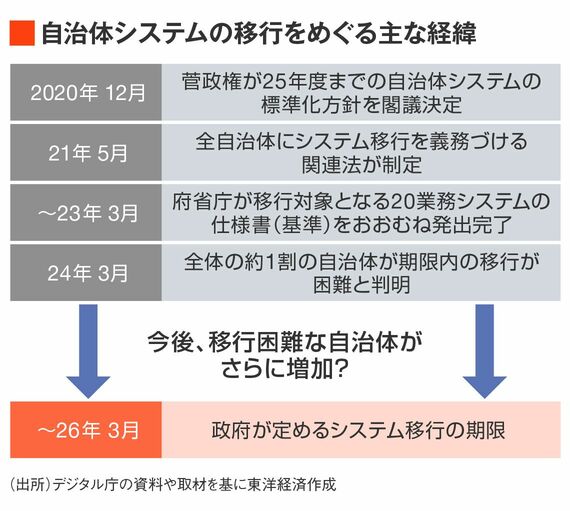

プロジェクトが 一気に動き出したのは、菅政権下だ。 2020年9月に総理官邸で開かれた会議の

場で、就任直後の菅義偉首相(当時)は こう言い放った。

「 自治体の業務システムの統一・標準化については、住民が引っ越しても同じサービスを受けられ、

全国一斉に 迅速な給付を実現するために不可欠なものだ。今から 5年後、令和7年度末までを

目指し、作業を加速してまいりたい 」

コロナ禍にあった当時は、給付金支給が進まない、正確な感染者数の把握が難しいといった自治体が

抱えるシステムの問題が明らかになり、「デジタル敗戦」(平井卓也・元デジタル相)といった言葉

も世に広がっていた。

行政のDXが求められる中、2020年12月に移行目標を「2025年度」と閣議決定すると、

翌2021年には 関連法制を急ピッチで整備し、自治体のシステム標準化を法律で義務づけた。

同年9月には、新たに設置したデジタル庁がプロジェクトの旗振り役となる一方、直後に菅氏が首相

の座から退任し、現在に至る。

ただ、移行作業が本格化し始めた今、自治体の間では 政府方針に 要望や疑問を呈する声も

相次いでいる。

記事後編「システム移動で自治体悩ます『2つのコスト問題』」では、自治体の頭を悩ますコスト

問題の実態や、システム移行を着実に進めるための打開策などを追う。