みなさんこんにちは。前回からの続きです。

府南部、和泉市(いずみし)の「弥生文化博物館」で、今年3月まで開催されていた「泉州を貫く軌跡 阪和電鉄全通90周年」という特別展の訪問記を、引き続いてお送りしています。

現在の「JR阪和線」を建設した「阪和電気鉄道」。昭和初期の開業以来、人口希薄地だった沿線の開発によって定住人口の拡大を狙うとともに、和泉山地に近い、沿線の豊かな自然を活かしたさまざまな開発も、阪和は積極的に行っていた、というテーマを取り上げています。

奇勝と遊園、松茸山、ハイキングコース…などと、沿線にさまざまなレジャー施設を整備した阪和。

しかし他にも、どちらかというと、家族で楽しめるような類のものにさえとどまらなかったようです。

続いての展示「阪和射撃場」がそれでした!

「電鉄会社直営の射撃場」とは、聞いたことも、否、想像だにしたことがありませんが…

大阪方のターミナル「阪和天王寺駅(大阪市天王寺区)」から、当時運転されていた準急電車で10分ちょっと。

「上野芝駅(現在の堺市西区)」南側に、射撃場は開設されました。1938(昭和13)年のことだといいます。出展①。

ところで、先日の記事で、この上野芝周辺で阪和が大規模な宅地開発を行っていた…というのをお送りしました。

同一の会社が手掛けた、新興住宅地と射撃場が最寄り駅…もちろん、隣り合っていた訳ではないのでしょうが、なんだかすごい組み合わせなのは違いなさそうです。

「日本最初の総合射撃場」とタイトルにある、展示のリーフレットによると、かなり本格的でなおかつ規模の大きいものだったことが窺えます。これを見るに立派な施設です。

英文表記がなされているあたり、大阪近郊に居住していた外国人も対象にしていたようです。

利用は16歳以上で入場料は20銭(だいたい、現在の5〜600円くらいでしょうか)銃器は無料貸し出し。

個人的には、実弾の実費がどの程度だったのかがすこぶる気になります。

射撃というと、その方面のことはあまり存じないのですが、オリンピックでも種目になっているほどのものです。

クレー射撃、トラップ射撃などと種類もある、上流階級のスポーツだったのでしょうね。

射撃場の様子。匍匐前進さながらの真剣な表情には、単なるレジャーという範疇にはもはや収まらないことを物語っているようです。

さらに撃ち手が軍人さんだというのには、世界大戦がじわじわと迫り来る、当時の世相をも感じさせられます。

さてここまで、1929(昭和4)年に最初の区間を開通、翌年には大阪・和歌山間を全通させた「阪和電気鉄道」について、その事業展開をさまざまな視点から取り上げて来ました。JR和歌山(当時は阪和東和歌山)にて。

それまで鉄道が通っていなかった、和泉平野の山あいに近代的な電車を頻発運行させ、大阪・和歌山間をノンストップで45分という、現在と遜色のない所要時間の超特急運行を実現。

さらに沿線で住宅地を大規模に開発、付帯するレジャー施設をも多数整備。

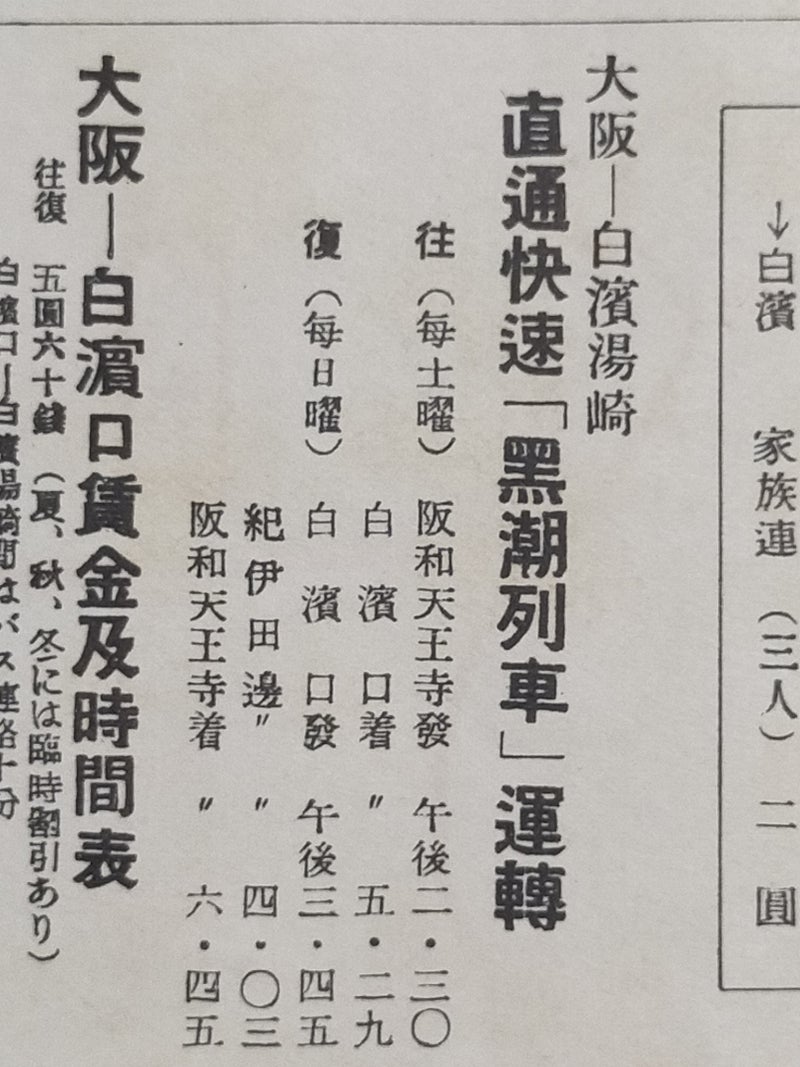

和歌山からは南紀白浜方面へ直通する「特急黒潮号」を定期運転させたりと、開業からわずか10年あまりという短期間で、名実ともに「関西大手私鉄の一員」となりました。そういった点は、特筆すべきものです。 出展同。

ところが、このような発展の途上にあった阪和に、大変な転機が訪れます。

それは、開業以来長年のライバルとして、さまざまな局面で、激しく覇を競って来た「南海鉄道(現在の南海電車)」との合併でした。

1929(昭和4)年に阪和最初の区間が開業してわずか11年後、1940(昭和15)年のことです。南海和歌山市にて。

(出展①「阪和電気鉄道 沿線御案内」阪和電気鉄道発行 昭和10年)

次回に続きます。

今日はこんなところです。