みなさんこんにちは。前回からの続きです。

府南部、和泉市(いずみし)の「弥生文化博物館」で開催されていた「泉州を貫く軌跡 阪和電鉄全通90周年」という、特別展を訪問した際の様子をお送りしています。

大阪と和歌山、また関西空港や「紀勢本線(きせいほんせん)」と直通し、関西の大動脈となっている「JR阪和線」。

その前身は昭和初期に開業した「阪和電気鉄道」という当時としては破格の規格で建設された、超高速運転を誇るエリート私鉄でした。

ただ「アジア・太平洋戦争」に向かう時局に飲み込まれ、わずか10年あまりで消滅した「伝説の鉄道」と称されます。

その数奇な歴史を振り返る、特別展を拝見しながら、あれこれと述べております。

さて、前回の記事では、大阪・和歌山間にはすでに「南海電車」が明治30年代に全通していたということについて触れました。

両都市間の輸送のみならず、数々の支線も有し、さらに和歌山から航路に連絡することで、淡路島や四国・徳島方面へのアクセスも担うなど、沿線にとっては重要な存在感を示すようになっていました。

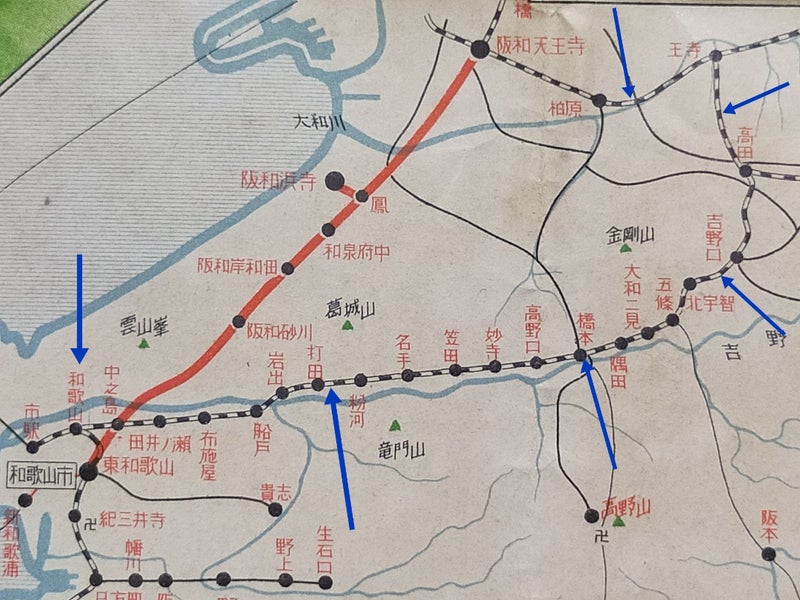

当時、大阪から和歌山へ官営鉄道(→鉄道省→国鉄→JR)のみで向かうには「関西本線(現在の大和路線)」で奈良県の王寺へ出て、高田・五条を経由、県境を越えて橋本・粉河から和歌山へ至る「和歌山線」経由という、大変な大回りになるものでした。

それゆえに、両都市間を直結する唯一の鉄道路線だった南海の存在感というのは、多大なものだったでしょうし、許認可を司る国としても、迂回をせず、まっすぐ阪和間を結ぶ鉄道を欲していたようです。「阪和電鉄御案内(昭和10年または11年発行)」ブログ主所蔵。