昨日7/6から降り続く豪雨。特に九州では、大変なことになってしまいました。

一昨年2018/6/28~7/8の西日本豪雨による災害といい、

こんな気象は以前ではちょっと考えられませんでした。

そもそも「線状降水帯」なんて言葉は十年前には聞かれなかったように思います。

豪雨による災害といえば、

河川の氾濫や浸水害、土砂災害が挙げられるでしょう。

さて、石場建て伝統構法の家。

耐震性の優位性はよく言われることですが、

水害についてはどうなのか・・・。

礎石の上に載っている木の家・・・ということは、プカプカ浮いて流れるのかな?

で、「石場建て 水害」で、ちょっと検索してみました。

すると目についたのは、

伝統構法の石場建て300年住宅を標榜する工務店「東風(こち)」の記事。

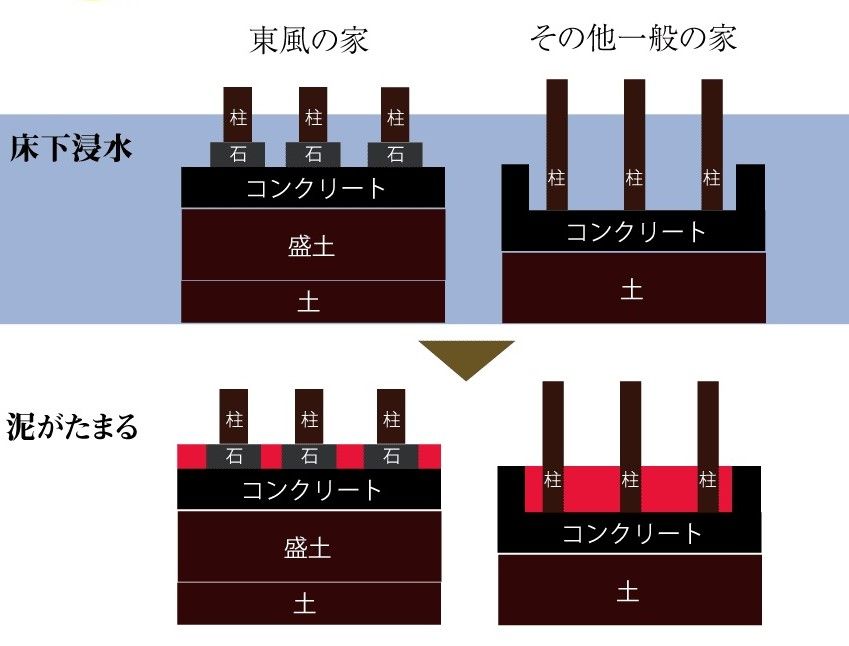

「床下浸水した泥は、最初から排水しやすい構造なので復旧できる」

> 一般的住宅は、基礎にコンクリートの立ち上がりのせいで、

> 一般的住宅は、基礎にコンクリートの立ち上がりのせいで、

> 大水害時の床下浸水では泥のたまる量が多く、除去作業も困難になる。

> 東風の家は泥のたまる量が少なく、横に掻き出すだけで復旧ができる。

なるほど、そういう観点があったのかと、あらためて感心させられました。

検索には「建物修復支援ネットワーク」という伝統構法にも言及するサイトも挙がってきて、

「浸水被害」や「水害被災建物の対処法」のカテゴリーの記事を見ると、

床下に入り込んだ泥の処理が水害では大きな問題になるようです。

そういえば、前に住んでいた建売りの家はベタ基礎だったんですが、

床下の風呂の給水管が破損してベタ基礎ですから床下がプールになってしまい、

排水に往生したことを思い出しました。

近年一般的なベタ基礎は、いったん水が入り込んだらアウトというリスクがあります。

さすがに石場建ての家が水害でプカプカ浮いて流れた事例は見あたりませんでしたが、

2011/3/11東日本大震災の津波で地面(基礎)に緊結されていた家が流されていましたから、

水の力の前には石場建てもコンクリート基礎も大差ないのかもしれません。

もう一つの豪雨による災害、土砂崩れ。

ウチは淀川と支流の天野川の河岸段丘崖の傾斜地(雛壇造成地)に位置しますから、

枚方市防災マップを見ても浸水のリスクはまずありませんが、

一方で逆に町内には土砂災害警戒区域があります。

幸いウチの周囲はそれにかかっていませんが、

これまでの私のブログの写真を見ると、急傾斜地が写っているのが分かると思います。

土砂崩れに遭ってしまったら、圧し潰される力に耐えるには、

構造材が太く丈夫な伝統構法は有利と言えるでしょう。

一般に在来工法の家は柱は「太くて」せいぜい4寸(12cm)角ですが、

伝統構法だと4寸角は「細くて」の部類ですから。

ただし石場建てだと、土砂に押されたら礎石からは落ちるかもしれませんが。

一方、基礎コンクリートに緊結してあれば、根元から折れるしかありません。

いま、大災害頻発の時代に入ってきたような実感があります。

家づくりはもう、そのリスクに備えるという視点が必須です。

豪雨災害という観点からも石場建て伝統構法は、

選択肢の一つに十分なり得ると言えるでしょう。

地震、火災、水害、風害等に対してうまく防御する技術がない時代、

それらを受け流すという哲学と技術で生き延びてきた昔の人たち。

その先人の英知を受け継ぐ文字どおり「気候風土適応住宅」の枠組みの中で、

伝統構法は伝統を受け継ぎながらこれからもさらに発展していくことでしょう。

そして究極・極論を言えば、

伝統構法の家は土砂に埋まり津波に流されても、ゴミにならず地球に還っていきます。

今日は七夕。

ウチの近くを流れる川は天野川。枚方と隣りの交野は、七夕伝説発祥の地です。

枚方に牽牛石、交野に機物神社、天野川には鵲橋・天津橋・逢合橋がかかります。

(枚方のゆるキャラ「ひこぼしくん」と交野の「おりひめちゃん」)