ようやく上棟のときを迎えた、この2月20日。

思い返せば、石場建ての話しが日伸建設の親方の口をついたのが

2018年3月10日のことだったので、ほぼ2年前!

来たるべき南海トラフ大地震に耐える家を考えていた私たちは、

すぐに伝統構法について調べ始めた。

タイムリーなことに、その3月27日には、

西澤英和先生(関西大学環境都市工学部建築学科教授)の

『耐震木造技術の近現代史』刊行記念

「伝統木造建築の英知とは」(学芸セミナーin大阪)を受講する機会を得て、

“伝統木造家屋は激震に耐えた!”をテーマとした内容から、

伝統構法の耐震性能を知ることができた。

そしてまたタイムリーなことに、その1か月後の4月28日、

「普請文化フォーラム2018~未来へ継承すべき伝統建築・庭園・石垣技術~」が

伝統木造技術文化遺産準備会※の主催で開催され、

さっそく妻と明治大学へ参加しに行ったのだった。

※(現)伝統を未来につなげる会

日本の「普請文化」をユネスコ無形文化遺産に登録しようという趣旨。

その年の2月、文化財修理や材料・道具の製作技術の保護に限定して登録候補になったが、

伝統建築に関わる全てのジャンルの包括的な登録を目指そうというもの。

文化庁が対象と考えているのは、

文化財保存修理のための「選定保存技術」に関わる14件の技術のみで、

それ以外は伝統建築にかかわる職人であっても、対象とならない。そこで、

ユネスコに正式申請する2019年の3月までに裾野を広げようという趣旨。

基調講演は、

「日本建築の伝統的な価値を巡って」と題して

内田 祥哉 氏(東京大学名誉教授・建築家)

特別講演は、

「加藤清正公の名城熊本城の大普請」と題して

千田 嘉博 氏(奈良大学教授・城郭考古学者)

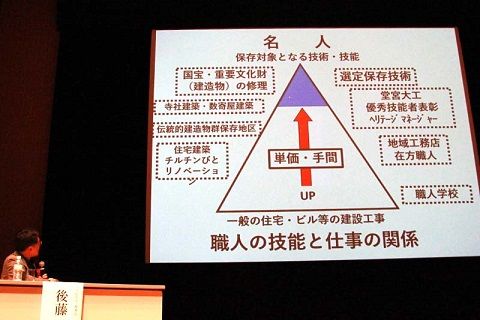

パネルディスカッションは、

「伝統建築技術の継承・活用で切り拓く日本の未来」と題して

コーディネーター:

後藤 治 氏(工学院大学理事長)

パネリスト:

島崎 英雄 氏(専門学校 職藝学院 オーバーマイスター)

進士 五十八 氏(福井県立大学学長・元日本造園学会会長)

小林 正美 氏(明治大学副学長・建築家)

飯田 泰之(明治大学政治経済学部准教授)

・・・という錚々たるメンバー!

2013年に無形文化遺産に登録された「和食」。

文化財ではない「伝統構法」の登録を目指すにあたっての手本だという。

和食の場合、当初は懐石料理に限られた登録運動だったが、

業界が一丸となって省庁連携的な体制をとって

民間の関心を盛り上げたんだそうだ。

これに倣い、建築だけではなく、日本庭園や石垣など関連業界が、

オールジャパン体制で運動を展開していくという。

それにより、技能の伝承だけでなく、

観光まちづくりや市場の拡大、

森林資源の活用によるSDGs(持続可能な開発)への貢献をも狙う。

キーワードのひとつとして、

「底辺をつくらない業界に頂点は無い」というのが挙げられていた。

まったくその通りだと思う。

文化庁のいう文化財保存修理という範疇だけでは、

需要の拡大に結び付かないし、経済活動に貢献しない。

経済の枠外の暮らしに直結しない取り組みには、

一般人の関心は向かないし、理解も得られまい。

「民間から益々縁遠い存在に…」

このフォーラムでもチラッと触れられたこの部分が、

私には最も重要な核だと思えた。

一般住宅の建築にこの技能が生かされなくて、

伝統技能にどうしてこの先の継承発展があるだろうか。

そもそも私たち一般「消費者」には、

家を建てる際に「伝統構法」という選択肢はほぼ無い。

選択肢どころか、その言葉さえ知られていない。

文化庁は文科省だが、教育の範疇にも無い。

私はたまたま新築にあたって棟梁のつぶやきからこの世界を知った。

そしてそれからほどなく、こうしたタイムリーなイベントが続いたことで

選択肢の筆頭にあがり、石場建て伝統構法を自信をもって選ぶことができた。

しかし、あろうことか、建築基準法に阻まれながらの設計・施工となった。

このフォーラムは、

「全ての伝統建築職人に光を!」というスローガンで、

施工側が主催しているものなのでやむを得ない面もあるが、

やはりどうも、この施主側にあたる一般国民の視点が弱いと感じられた。

私は言いたい。

「全ての一般住宅の施主に、伝統構法というの選択肢を!」と。

そんな一般国民への啓発が、業界の盛り上がりと車の両輪でなければ、

和食のように日常的ではない日本の普請文化は、

民間から益々縁遠い存在になっていき、

需要がないから担い手もほとんどいない、ただ「伝承」だけの

ユネスコ無形文化遺産となってしまうだろう。

パネルディスカッションのテーマ

「伝統建築技術の継承・活用で切り拓く日本の未来」、

活用あってこその継承ではないだろうか。

詳しい内容は、こちら ☜click を参照されたい。

余談であるが、

私が日常的に親しんでいる和装と伝統音楽。

西陣織や手描き友禅などの特殊な高級品ばかりに焦点が当てられ…

一般の人の着る物の中に和装という選択肢がない、

まさに「底辺をつくらない業界に頂点は無…」くなりつつあるのではないか。

そんな中、浴衣や作務衣が見直されつつある近年、

本当に良いものに目を向けようとする人がこれからまた増えていく

良い傾向ではないだろうか。

伝統音楽、流派や家元に縛られた閉鎖的な芸能界には、

一部のマニアックな人しか目を向けないというのが現状ではないか。

沖縄の伝統音楽がなぜこれほど県民だけでなく本土にも愛好家が多いか、

沖縄の芸能界が開かれていて裾野が桁外れに広いことに目を向けるといい。

そんなことを感じた

「普請文化フォーラム2018」でした。

この運動の今後の展開に期待したいし、私も一助となりたいものです。

[追記]

「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」について、

2018年にユネスコの無形文化遺産に提案されたものの、

審査が1年先送りとなっており、昨2019年3月にユネスコへ再提案されました。

文化庁の報道によると、この2020年11月頃、

政府間委員会において審議・決定の見込みのようです。

耐震木造技術の近現代史 伝統木造家屋の合理性 [ 西澤 英和 ]