人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

基本書フレームワーク講座では、

各科目の内容を『体系的』に理解するための大学教授の基本書(「理解」用テキスト)と、

理解した内容を「集約」して記憶するための総整理ノート(「記憶」用テキスト)を併用

していきます。

「理解」用ツール → 大学教授の基本書

「集約」「記憶」用ツール → 総整理ノート(通常の予備校のテキスト)

「理解」用ツールとして、リーガルベイシス「民法入門」を使う理由は、リーガルベイシス

「民法入門」の初版はしがきにも書いてあるように、「なぜそうなっているのか」制度趣旨

という基本が日常の言葉でていねいに説明されている点にあります。

制度趣旨(基本)から徹底的に理解する!

とともに、民法が、使えるフレームワーク(体系)で書かれている点も、この教科書を選ん

だ理由でもあります。

民法の使えるフレームワーク(体系)と制度趣旨という基本から民法を理解していくツール

として、リーガルベイシス「民法入門」は最適な1冊ではないかと思います。

読む=言語的理解

聞く=音声的理解

見る=視覚的理解

まずは、しっかりと「理解」していこう!

2 復習のポイント

① 権利能力(2)

まずは、「民法入門」p56以下、総整理ノートp8、パワーポイント(権利能力⑦)、パー

フェクト過去問集問題3、4で、権利能力なき社団について、組合との比較から知識を整

理しておいてください。

最近の行政書士試験の問題は、

権利能力なき社団と組合の比較の問題のように、いわゆる図表問題が数多く出題されてい

ますので、要注意です。

制度と制度の比較の視点!

出題サイクル的にそろそろ危ない図表問題の図表については、随時、お話していきますの

で、是非、記憶のマークを付けておいてください。

基本書フレームワーク講座では、

毎回、講義の中で過去問を検討してきますので、過去問をどのように使うのが効果的なの

かも、だんだんとわかってくるのではないかと思います。

② 制限行為能力

まずは、「民法入門」p68以下、パワーポイント(行為能力⑥)で、契約の拘束力につ

いて、当事者の意思(真の納得)と相手方の信頼保護の視点から、制度趣旨をよく理解し

ておいてください。

当事者の意思(真の納得)=静的安全の保護

相手方の信頼保護=動的安全の保護

「民法入門」では、制限行為能力、意思表示、代理をすべてこの2つのバランシングの視

点(制度趣旨)の視点から丁寧に説明していますので、こういう制度趣旨から考える習慣

を身につけてみてください。

民法は、この2つのバランシングの視点(制度趣旨)の視点から理解していくと、よく理

解できるようになるはずです。

制度趣旨(基本)から徹底的に理解する!

次に、総整理ノートp12以下で、各制度ごとに、原則→例外の視点から、制限行為能力者

制度の静的安全の保護の制度について、知識を整理しておいてください。

制限行為能力制度は、

制限行為能力者の保護とともに、ノーマライゼーション・自己決定権の視点が、今回の制

限能力者制度の改正において重要になってきます。

この点に関する問題が、本試験でも頻出していますので、この出題のツボを、総整理ノー

トp23の図表で、整理→記憶しておいてください。

あれ?どっちだっけ? となってしまうのが、本試験では、一番まずいパターンです!

次に、「民法入門」p76以下、総整理ノートp10、パワーポイント(行為能力⑩)で、

行為能力者と取引をした相手方の保護(動的安全の保護)について、知識を整理しておい

てください。

総整理ノートp10の図表は、択一式や記述式でも頻繁に問われている図表ですから、こう

いう図表を、きちんとアタマに入れておきたいところです。

民法は、

当事者の意思(真の納得)と相手方の信頼保護の2つのバランシングの視点(制度趣旨)

の視点から、条文・判例の知識を集約化していくと、上手く知識が整理できると思います。

青い目玉と赤い目玉の調和の視点ですね。

基本書フレームワーク講座では、 本試験で頻出してテーマについて、パワポのスライドに

書き込みながら、出題のツボを1枚に集約していきます。

受講生の皆さんは、このパワポのスライドを、総整理ノートにフィードバックして、記憶

用ツールとしても、活用してほしいと思います。

パワポ1枚に集約!

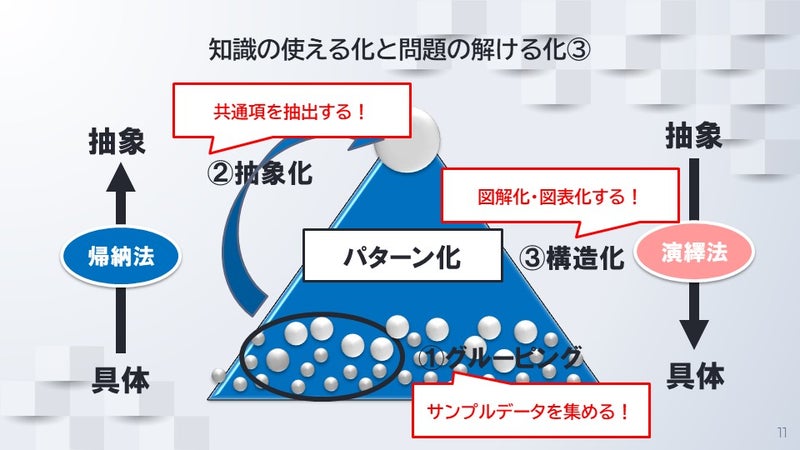

こうやって、パーフェクト過去問集を使って、出題のツボを、パワポのスライド1枚に集

約化(パターン化)しておくことで、もう何回も繰り返し過去問を解く必要がなくなり、

その結果、本試験でも、合格点が取りやすくなるはずです。

③ 意思表示(1) 虚偽表示

まずは、「民法入門」p79、パワーポイント(行為能力⑥)で、意思表示全体について、

当事者の意思(真の納得)と相手方の信頼保護の視点から、制度趣旨をよく理解しておい

てください。

当事者の意思(真の納得)=静的安全の保護

相手方の信頼保護=動的安全の保護

次に、「民法入門」p80以下、総整理ノートp27、パワーポイント(意思表示④)で、

心裡留保について、当事者の意思(真の納得)と相手方の信頼保護の視点から、制度をよ

く理解しておいてください。

最後に、「民法入門」p82、総整理ノートp28、パワーポイント(意思表示⑥~⑩)

で、94条2項の「第三者」について、基本的な知識を、もう一度、確認しておいてくだ

さい。

本試験では、

総整理ノートp29の図表問題が頻出していますので、パーフェクト過去問集問題14、17、

21を使って、図解をしながら、事例処理が出来るようにしておいてください。

こういう本試験でも頻出している典型的パターン問題=図表問題については、短時間で解

けるように、事前にきちんとパターン化して記憶しておきたいところです。

典型的パターン問題=図表問題で落とさない!

やはり、最初のうちは、講義の中でも書いていったように、図表の各事例を図解化して、

第三者にあたるorあたらないかを理解しておく必要があると思います。

図表のキーワードと図解を何回か見ているうちに、あるいは書いているうちに、キーワー

ド反応ができるようになるのではないかと思います。

同一性を認識するためには、図解とキーワードの同一性が重要になります。

次回、一部残った判例とまとめをしていきます。

~リーダーズゼミ11期生(山田クラス)~

いよいよ、4月26日~リーダーズゼミ11期生が開講します。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。