人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

現在、基本書フレームワーク講座本科生プラスの受講生の方には、解法ナビゲーション

講座の配信が始まっています。

受講生の方は、民法①を視聴する前に、以下の総合ガイダンス講義を必ず視聴しておい

てください。

解法ナビゲーション講座では、

アウトプット→インプット一体型講義を通じて、頻出テーマについて、出題パターンと

解法パターンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返し解く「苦行」から

解放されるはずです。

過去問を何回も繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる

講座

このように、過去問を何回も繰り返し解く「苦行」からの解放を可能にする方法論が、

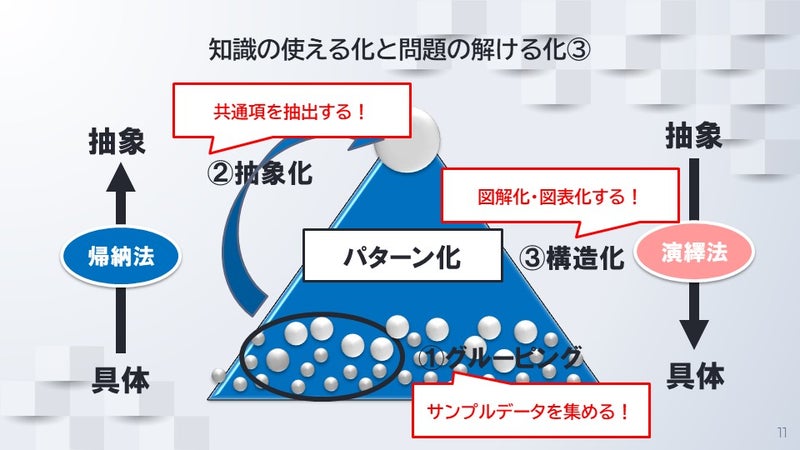

①グルーピング→②抽象化→③構造化という、知識の『抽象化』です。

受講生の皆さんは、

この資格試験の勉強法の本質とも言える、知識の『抽象化』という方法論を、是非、

身に付けてほしいと思います。

解法ナビゲーション講座は、

条文と判例の知識を「理解」していることを前提に、その知識を、記憶しやすいように

コンパクトに「集約」するとともに、本試験の初見の問題を解けるようにするための講

座です。

したがって、基本書フレームワーク講座本科生プラスの方は、前提知識を集約化してい

くツールとして、解法ナビゲーション講義で配布する重要ポイントノートではなく、お

持ちの総整理ノートを使っていくと、知識の集約化がはかどると思います。

2 復習のポイント

① 時効(3)

まずは、コアテキストp82、総整理ノートp69以下、パワーポイント(第5部時効制

度⑥)で、時効障害事由について、知識を類型化しておいてください。

次に、コアテキストp83以下、パワーポイント(第5部時効制度⑩~⑬)で、各類型

ごとに、条文知識を理解しておいてください。

時効障害事由については、

完成猶予と更新の基本型を理解した上で、あとは、それらの事由にあたるものを類型

化できるようにしておいてください。

時効障害事由については、ある程度理解出来るようになると、総整理ノートp73の図

表が、記憶用ツールと使えるようになるのではないかと思います。

典型的な図表問題ですね!

最後に、問題49で、時効障害事由の出題パターンを確認しておいてください。

時効障害事由については、行政書士試験の過去問がないので、問題49を予想問題とし

て、活用してみてください。

パーフェクト過去問集民法には、

行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も入れて、

行政書士試験の過去問の知識の穴を埋めています。

是非、有効に活用してみてください。

② 物権的請求権

まずは、コアテキストp105以下で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読

んで理解しておいてください。

また、パーフェクト過去問集問題56を検討するときにお話しをした、記述式の思考フレ

ームワークをアタマに入れておいてほしいと思います。

記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題

を解決するときも役立ちます。

フレームワーク思考!

次に、総整理ノートp84の図表で、物権的請求権について、生の主張→法律構成のフレ

ームワークを使って、知識を整理しておいてください。

総整理ノートp84の図表は、最終的には、総整理ノートp108の図表とリンクさせて、

記憶しておいてください。

最後に、コアテキストp107、総整理ノートp85、パワーポイント(第1部物権法総論

⑤))で、判例のロジックを、もう一度、確認しておいてください。

この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度、平成30年度、令和3年という

ように、3回出題されている重要判例です。

その上で、パーフェクト過去問集問題52の肢5、問題54の肢1、問題55の肢5が、

同じ判例の知識を聞いている問題であることに、どうすれば気づくのかを、もう一度、

考えてみてください。

本試験の初見の問題が解けるようになるためには、問題文を見て、あの条文ね!あの

判例ね!あの図表ね!あの図解ね!というように、その問題を解くために必要な条文

・判例の知識が、パッと出てくることが必要ですが、そのために必要なのが、同一性

の認識です。

同一性の認識

問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、

あの判例ね!と気づくことが重要です。

そのためのトリガーが、「キーワード」と「図解」です。

したがって、知識を集約→記憶するときも、「キーワード」と「図解」を意識するよ

うにしてみてくだいさい!

過去問は、

何回も繰り返し解いているので解けるけど、同じ知識を問う問題でも、少し事例を

変えられると、急に解けなくなるケースが多いようですが、その解決策が、この同

一性の認識です。

同一性の認識

そして、同一性を認識するためのトレーニング用ツールが、解法ナビゲーションで

使用する、肢別ドリルという訳です。

③ 即時取得

まずは、パワーにポイント(第2部動産物権変動総論①)で、公示の原則と公信の

原則について、よく理解しておいてください。

次に、コアテキストp109以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の要件・効果

について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。

即時取得の問題は

要件をあてはめて、即時取得が成立するか否かを問う典型的パターン問題が多いので、

各要件のキーワードに反応できるようになる落とさなくなると思います。

典型的パターン問題で落とさない!

解法ナビゲーション講座でも、この典型的パターン問題の出題パターンと解法パター

ンを伝授していきますので、両講座を通じて、民法で合格点が取れるように、総整理

ノートへ出題のツボをしっかりと集約しておいてほしいと思います。

理解→集約→記憶ですね。

また、問題70・問題72・問題74を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的

三段論法)を、もう一度、再現してみてください。

大前提(要件・効果)

↓

小前提(具体的事実)

↓

結 論

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的

思考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいい

のかがわかってくると思います。

と同時に、

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を

何回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。

最後に、コアテキストp112、総整理ノートp101、パワーポイント(第2部物権

変動総論⑥)で、盗品・遺失物の特則について、要件・効果を確認しておいてくだ

さい。

即時取得のあてはめ問題は、

何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出

題された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。

典型的パターン問題で落とさない!

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。