人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

合格スタンダード講座の行政法も残りわずかとなってきました。

今回からは、行政法の3つの柱の一つである、行政組織法に

入っていきました。

受験生は、行政作用法と行政救済法については、きちんと学習する方が多いですが、

行政組織法になると、やはり学習が手薄になりがちです。

行政作用法からは、例年、国家行政組織、国家公務員法、地方自治法から、19問中

3~4問程度出題されています。

この分野は、同じような内容が手を変え品を変え出題されていますので、本試験では、

なるべく落とさないようにしておきたいテーマです。

無料公開講座、行政法☆実力診断テストの問題がアップされました。

行政法で高得点を取るために、出題のツボ=記憶の対象が明確になっているか、

時間のある今のうちに、是非、確認してみてください!

≪無料公開講座≫

行政法☆実力診断テスト(解説講義)

7月15日(土)18時〜

辰己法律研究所東京本校

≪使用教材≫

・解説冊子

・重要ポイントノート

・パワーポイント図解集

2 復習のポイント

① 行政事件訴訟法(5) Unit51

まずは、、テキストp288の事例で、当事者訴訟と争点訴訟について、土地収用法

パターンを、早めにアタマの中に入れておいてください。

土地収用法パターン

土地収用法パターンは、記述式にも出題された超頻出テーマですから、次回出題

された場合には、絶対に落とさないようにしてみてください。

こういう超頻出パターン問題で落とさないことが、行政法で高得点を取って逃げ切

るための第一歩となります。

パターン問題で落とさない!

② 国家賠償法(1) Unit52~53

まずは、テキストp296で、行政救済法における国家賠償法の位置づけについて、

もう一度確認してみてください。

第二に、テキストp297で、国家賠償法の成立要件である「公権力の行使」概念に

ついて、行手法・行審法・行訴法との違いを理解しておいてください。

制度と制度の比較

第三に、テキストp297以下で、国家賠償法の成立要件である「公務員」に関する

判例のロジックと結論を、もう一度、理解しておいてください。

国家賠償法1条の判例は、本試験に何度も出題されている頻出判例があります

ので、こういう頻出判例については、理由付けも含めて、判例のロジックをよく理

解しておいてください。

第四に、テキストp300以下で、国家賠償法の成立要件である「違法性」に関する

2つの判例について、判例のロジックと結論を整理しておいてください。

皆さんもご存知のように、

判例は、違法性について、職務行為基準説を取っており、これに関連する判例が

頻出しています。

職務行為基準説に立つと、取消訴訟における「違法」と国家賠償請求訴訟におけ

る「違法」が異なってきますので、要注意です。

第五に、テキストp303以下で、特殊な公務員の違法性と、規制権限不行使に関す

る判例についても、判例のロジックと結論を整理しておいてください。

規制権限不行使については、最新判例が出ており、要注意

でしたが、令和3年に直球で出題されました。

第六に、テキストp310以下で、国家賠償法1条の効果について、公務員の個人責

任と公務員に対する求償権の視点から知識を整理しておいてください。

③ 国家賠償法(2) Unit54~56

まずは、テキストp311で、国家賠償法2条の要件について、高知落石事件判決の

3つのポイントとともに、知識を整理しておいてください。

高知落石事件は、

国家賠償法2条の要件に関するリーディングケースの判例ですので、判例のロジ

ックをよく理解しておいてください。

第二に、テキストp312以下で、予測可能性と回避可能性の視点から、各2つの判

例のロジックと結論をアタマに入れておいてください。

国家賠償法2条の判例は、

出題される判例がほぼ決まっていますから、最終的には、テキストに掲載されて

いる判例を、いかにコンパクトに集約できるかが勝負になってきます。

知識の集約化!

その際、高知落石事件判決の3つのポイントから、各判例を演繹的に整理する

ことができると、各判例のつながりが出来て、整理しやすくなるはずです。

第三に、テキストp317で、大阪空港事件の判例について、機能的瑕疵という視

点から、判例のロジックと結論をアタマに入れておいてください。

大阪空港事件は、

テキストp214の判例とリンクしますので、両者をセットにして、集約しておいてくだ

さい。

知識と知識のつながり!

第四に、テキストp319以下で、国家賠償法3条、4条、6条に関する条文の知識を

整理しておいてください。

国家賠償法は、

本試験では、1条と2条の判例が出題の中心ですが、3条以下の条文の知識もよ

く問われていますので、要注意です。

④ 行政組織法 Unit57~59

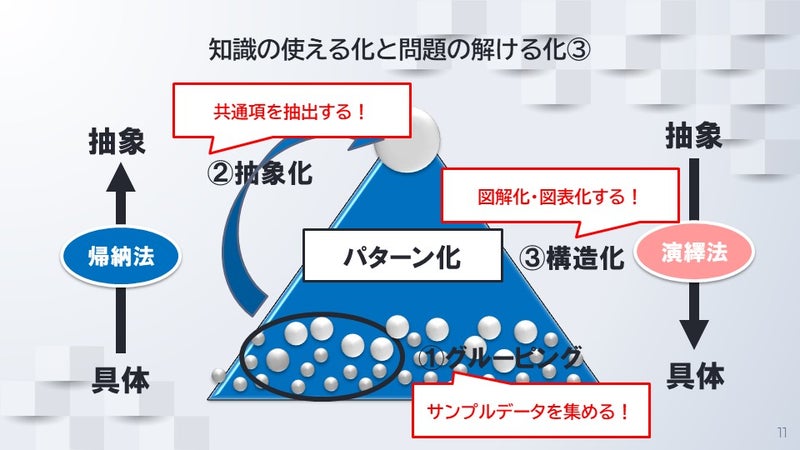

まずは、テキストp326以下で、行政主体と行政機関について、①定義→②分類→

③グルーピングの視点から、知識を整理しておいてください。

講義の中でもお話していますが、行政法は、択一式、多肢選択式、記述式のいず

れにおいても、①定義→②分類→③グルーピングを問う問題が頻出しています。

したがって、①定義→②分類→③グルーピングについては、なるべく早いうちから

記憶の作業を始めてみてください。

最終的には、

記述式もありますから、定義は、漢字で書けることが必須です。

第二に、テキストp331の図解で、権限の委任と権限の代理について、法律の根拠

の要否という視点から、知識を整理しておいてください。

第三に、テキストp336以下で、国家行政組織法について、行政立法とも関連させな

がら、もう一度、条文の確認作業を行ってみてください。

国家行政組織法は、

単純な条文問題ですから、落とさないようにしたいところです。

第四に、テキストp342以下で、国家公務員法について、分限処分と懲戒処分、事前

と事後の視点から、知識を横断的に整理しておいてください。

ここでも、事前→事後のフレームワークが使えます!

⑤ 地方自治法(1) Unit60

まずは、テキストp355以下で、地方公共団体の種類について、①定義→②分類→

③グルーピングの視点から知識を整理してみてください。

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングの視点から知識を整理すると、記憶

もし易く、本試験でも得点し易くなると思います。

その際に、特別区と指定都市の行政区との違いに要注意です。

地方自治法は、過去問をグルーピングすると、同じ知識が、手を変え、品を変え、繰

り返し繰り返し問われていることがよくわかると思います。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。