人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

資格試験の合否は、

最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質

(精度)でほとんど決まってしまいます。

合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったこと

が最大の要因です。

何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のこと

ですが。。。

つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間

の勉強でも、合格しやすくなります。

記憶から逆算した効率的な勉強法!

①各テーマにおいて、

②何を

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?

知識の集約化(抽象化)=パターン化

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、

そのご著書に書れています。

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって

いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見

出す」ことだ。』

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、

その著書の中で書かれています。

『やったことのあることはできる。やったことのないことは

できない。

初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、

試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出て

きます。』

何が問題なのか。どうすればいいのか。

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今

目の前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」

ということでした。

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな

問題にも対応できる力が身につくということです』

資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)

が出来ているのではないかと思います。

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をし

ていたのでは、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。

基本書フレームワーク講座では、

講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

知識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきま

した。

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!

これから直前期は、

講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノート

を使って、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業

を行っていってください。

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!

2 復習のポイント

① 行政事件訴訟法(6)

まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、

記述式対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。

抗告訴訟パターン

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中

から検索してみてください!

令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、この抗告訴訟パターンの図解を使え

ば、瞬時に答えが出たはずです。

あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.

訴訟類型を問う問題は、

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、

典型事例を、整理しておいてください。

次に、行政法p320以下、総整理ノートp221以下で、無効等確認訴訟について、①

時期に遅れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知

識を整理してみてください。

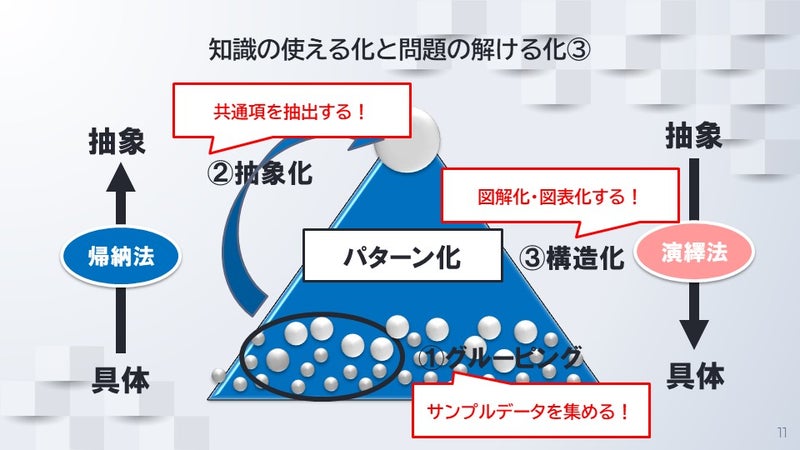

①グルーピング→②抽象化→③構造化

講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化して

いきましたが、一度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く

必要がないことが、よくわかったのではないかと思います。

そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・橋本

「行政法」の中に沢山隠れています!

無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、4年連続、出題されていた頻出

テーマでもありますが、受験生の出来は、全体としてあまりよくありません。

したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無

効」な場合の処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れ

ておいてください。

無効な行政行為パターン

行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、

密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。

行政法総論と行訴法の「つながり」

なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさ

せながら知識を整理しておいてください。

土地収用法パターン!

このように、行政法は、行政法総論部分と行政事件訴訟法とが密接にリンクしてい

きますから、櫻井・橋本「行政法」を読み直すときも、両者をつなげていく復習を心が

けてみてください。

最後に、行政法p324以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の

標準処理期間と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。

② 行政事件訴訟法(7)

まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp225

の図表で、義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。

平成30年の記述式は、

義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出

口調査で、きちんと書けていた方は、約3%でした。

抗告訴訟パターン

抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかである

かは、記述式の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれ

ませんね。

令和4年は、

事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が

出題されました。

最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でした

ね。

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟につい

て、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴

訟である点をよく理解してみてください。

事前→事後の視点です。

次に、行政法p338で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p342の仮

の義務付けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。

訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限

分配の視点がわかると、よく理解できるようになるはずです。

櫻井・橋本「行政法」には、

このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にあります

から、基本から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。

行政法を基本から「理解」する!

行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点

率が低くなっていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思いま

す。

どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いている

のか?

過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学

教授)の出題意図が見えてくると思います。

具体と抽象の往復運動!

最後に、行政法p346以下、総整理ノートp235以下、パワーポイント(第22章当事者

訴訟・争点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点か

ら知識を整理しておいてください。

当事者訴訟については、

最新の重要判例が出ていますので、要注意です!

③ 国家賠償法

まずは、行政法p359以下、総整理ノートp242以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、

判例のロジックと結論を理解しておいてください。

特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職

務行為基準説をよく理解しておいてください。

職務行為基準説

また、規制権限不行使パターンについては、 本試験でも頻出していますので、義

務付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。

規制権限不行使パターン!

次に、行政法p374以下、総整理ノートp258以下、パワーポイント(第23章国家賠償

⑤⑥)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。

道路の瑕疵については、

高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに

入れておいてください。

判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例という

ように、判例を主従関係で集約してみてください。

最後に、行政法p378以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp264の

判例を理解しておいてください。 次に、

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。