人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

今回で、財産法の講義が終了しました。

今後は、知識の精度を高めるため、記憶用のツールである総整理ノートを使って、集約

→記憶に重点を置いた学習を心がけてほしいと思います。

理解→集約→記憶

合格する人ほど、この記憶の作業を、何回も何回も繰り返して、知識の精度を高めてい

っています。

知識の精度を高める!

行政書士試験の場合、記述式がありますので、要件・効果等を、きちんと「記憶」してい

ないと書けませんので、合格するのが難しくなってしまいます。

エビングハウスの忘却曲線によれば、

1時間後には、56%忘却し、44%記憶

1日後には、74%忘却し、26%記憶

1週間後には、77%忘却し、23%記憶

1ヶ月後には、79%忘却し、21%記憶

1ヶ月後には、79%は忘れてしまう訳ですから、知識を定着化させるためには、やはり、

何回も何回も繰り返すこと(復習)が重要となってきます。

記憶の前提として、

当然のごとく、記憶すべき知識を特定し、記憶しやすいように、図表や図解化して、ひと

つに集約しておく必要があります。

そのためのツールが総整理ノートです。

復習する際には、ただテキスト読んだり、ただ問題を解くのではなく、①何を、②どのよう

に記憶しておけば本試験で得点することができるのかという視点から、常に、記憶を意

識した学習を心がけてほしいと思います。

出題の「ツボ」を掴む!

合格者の方の総整理ノートを見せていただくと、やはり、講義の中でお話している出題の

ツボ等が上手に集約されています。

同じ勉強をしていて、差が出てくるのは、やはり、この集約力=知識の抽象化にあるよう

です。

受講生の皆さんは、

講義の中でお話している出題のツボや当ブログを参考にしながら、総整理ノートに、記憶し

ておくべきことを、きちんと集約化をしていってください。

また、5月GW明けから、覚えたことが、きちんと思い出せるかどうかを確認していく、つぶ

やき確認テストの掲載を開始します。

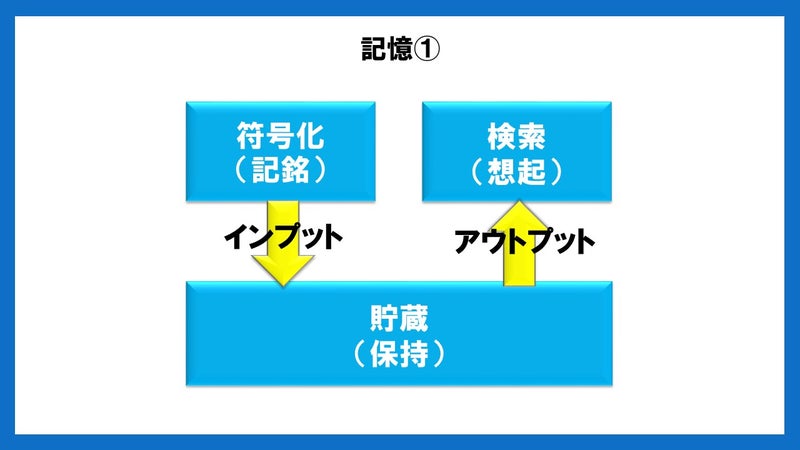

記憶は、

覚える(インプット)と思い出す(アウトプット)が車の両輪ですから、覚えたことが、きち

んと思い出せるかどうか、つぶやき確認テストで、是非、確認していってください

2 復習のポイント

① 不法行為(1)

まずは、コアテキスト民法p546、総整理ノートp364で、不法行為における、過失責任と

無過失責任、その中間である中間責任の意味をよく理解しておいてください。

不法行為を学習する上での基本となるところです。

令和3年の土地工作物責任に関する記述式の問題は、この視点からの問題でした。

次に、総整理ノートp365以下で、一般不法行為(709条)の要件と効果について、判例

の知識を整理しておいてください。

最近の本試験では、

なぜか、医療過誤に関する判例の知識を問う問題が頻出していますが、あまり学習し

ない判例中心の問題となっています。

この部分で得点したい方は、コアテキストp554以下の医療過誤の判例をざっくりとアタ

マに入れておいてください。

② 不法行為(2)

まずは、コアテキスト民法p572、総整理ノートp366、パワーポイント(第3部不法行為

⑤)で、損害賠償の請求権者について、知識を整理しておいてください。

次に、コアテキスト民法p575以下、総整理ノートp376以下で、過失相殺の要件と効果

について、判例の知識を整理しておいてください。

また、総整理ノートp377で、過失相殺の類推適用に関する判例の知識を整理しておい

てください。

最後に、コアテキスト民法p578、総整理ノートp368、パワーポイント(第3部不法行為⑥

⑦)で、重傷ケースと即死ケースに分けて、判例の採る相続肯定説のロジックについて、

理解してみてください。

③ 不法行為(3)

まずは、コアテキスト民法p586、総整理ノートp373で、監督義務者の責任(714条)に

ついて、要件と効果について、判例の知識を整理しておいてください。

監督義務者の責任は、

未成年者が、責任能力があるのかないのかに分けて、処理パターンを作っておいてく

ださい。

次に、コアテキスト民法p588、総整理ノートp369で、使用者責任の制度趣旨について、

過失責任の原則の例外 という視点から、もう一度、よく理解してみてください。

その上で、使用者責任の要件・効果について、判例の知識を整理しておいてください。

講義の中でもお話したように、不法行為について、重要論点は、ほとんど出題されてい

ますので、あとは、繰り返しのサイクルに入ります。

したがって、過去問に出題された論点について、判例の事例を中心に、各要件・効果ごと

に、知識を整理しておいてください。

また、コアテキスト民法p594以下、総整理ノートp371で、土地工作物責任の要件と効果

について、知識を整理しておいてください。

土地工作物責任については、

占有者の中間責任と所有者の無過失責任との関係が、最もよく問われる知識ではない

かと思います。

この論点は、令和3年、記述式で出題されています。

最後に、総整理ノートp375で、共同不法行為の求償権について、2つの判例の結論を、

問題とともに理解しておいてください。

この使用者責任と共同不法行為が絡む求償権の2つの判例は、行政書士試験では、

3回出題されています。

このように、過去問のストックが少ない行政書士試験の過去問にあっても、ある一定の

分野については、同じ判例の知識を問う問題が、何回も繰り返し出題されています。

したがって、こういう何回も繰り返し出題されている、いわゆる典型的パターン問題に

ついては、事前に、出題パターンを集約して、きちんと記憶の作業を行っておく必要が

あります。

典型的パターン問題を落とさない!

受講生の皆さんは、こういう典型的パターン問題で落とさないように、各テーマごとに、

出題パターンをしっかりと掴んでおいてください!

最後に、問題223と総整理ノートp368の図表で、債務不履行責任と不法行為責任を比

較の視点から知識を整理しておいてください。

制度と制度の比較の視点

債務不履行責任と不法行為責任の比較の問題は、 行政書士試験では、大問では未

出題ですが、他資格試験では典型的なパターン問題になっていますので、今まで学習

してきたまとめとして、総整理ノートp368の図表を、きちんと記憶しておいてほしいと思

います。

典型的パターン問題で落とさない!

なお、親族・相続については、復習ブログはありませんので、総整理ノートを使って、

出題テーマごとに知識の整理を行ってみてください。

GW特訓☆9時間で完成!

特別セミナー 重要判例分析講義シリーズのラインナップ

~判例の『理解力』と『得点力』を短時間で養成!~

① 憲法☆重要判例分析講義

最近の行政書士試験の憲法は、判例の結論だけでなく、理由付けやロジックを問う現

場思考型の問題が増えています。

どの条文の、何が問題になっているのか、それに対して裁判所は、どのようなロジック

で結論を出したのか。同じテーマの複数の判例をグルーピングしたり、比較することで、

判例の共通項がみえてくるはずです。

そこで、本講座では、

『憲法判例50!(START UPシリーズ)第3版』とプラスα判例シートを使い、三段階審

査のフレームワークに沿って、憲法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト過去問集

も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点することができる得

点力を養成していきます。

『憲法判例50!(START UPシリーズ)』は、今年の3月に新しい第3版が発売されま

したので、今回の講義でも、この最新版を使用していきます。

なお、本講座は、2023年、新収録版です。

講師:山田斉明

時間:9時間

配信開始:5月5日~

≪使用教材≫

・『憲法判例50!(START UPシリーズ)第3版』(有斐閣)(各自購入)

・プラスα判例シート(無料配布) 約30の判例を追加しています。

・セレクト過去問集(無料配布)

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参)

② 行政法☆重要判例分析講義

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。

そこで、本講座では、

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けやロ

ジックまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト過

去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点することが

できる得点力を養成していきます。

なお、本講座は、2021年収録版です。

講師:山田斉明

時間:9時間

配信開始:4月29日~

≪使用教材 ≫

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布)

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参)

③ 民法☆重要判例分析講義

民法は、例年、択一式9問中5問程度が、判例の知識を問う問題が出題されています。

ここ数年、正答率が5割程度で推移している民法は、9問中5問程度は得点したいところ

です。

およそ半数以上が判例からの出題傾向にある現在、民法の学習における判例学習は

必須のものと言えます。

そこで、本講座では、

民法(財産法)の重要判例について、『民法[財産法]基本判例』を活用し、判例の理由

付けやロジックまできちんと押さえることで、民法判例の『理解』を目指すと同時に、セレ

クト過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点するこ

とができる得点力を養成していきます。

なお、本講座は、2022年収録版です。

講師:山田斉明

時間:9時間

配信開始:4月29日~

≪使用教材≫

・新美育文『民法[財産法]基本判例』(有斐閣)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布)

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参)

このGWは、民法の復習をするとともに、法令科目で約5割出題される判例を、じっくりと

『理解』していこう!

判例も、理解→集約→記憶ですね!

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。