人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが

大切であるとよく言われています。

では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか?

同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか?

問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか?

実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世

界では、何となくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。

まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・

そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプル

な本質」の中に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思いま

す。

『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつながり

を発見する」ことだと言い換えられる。

この構造的な理解には4つのパターンが存在する。

① 共通性の発見

いちばん簡単な構造は共通性だ。

2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。

② 関係性の発見

新しい構造の2つめは関係性の発見だ。

完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か

理解したと感じる。

③ グルーピングの発見

新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。

検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見え

ていたもの、あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ることが

できるようになり、洞察が深まる。

④ ルールの発見

新しい構造の4つめはルールの発見だ。

2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、人

は理解したと感じる。』(「イシューからはじめよp66以下」)

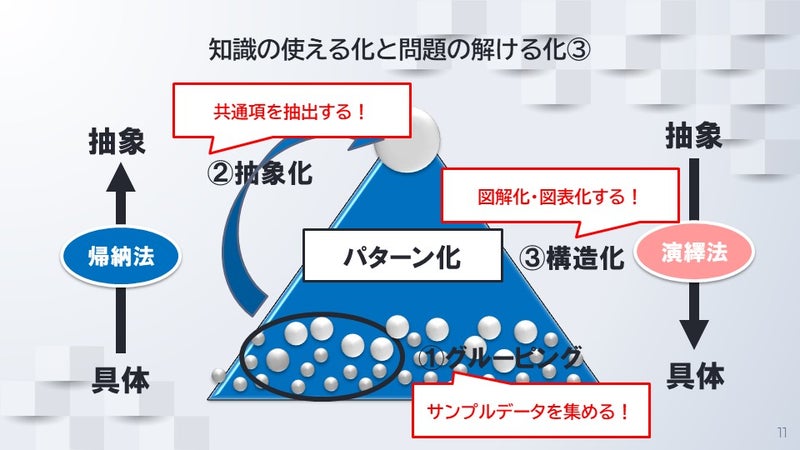

合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)

→③構造化(パターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。

「理解」するということ!

① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パターンの発見)と

いう「集約」も、実は、「理解」へつながるようですね!

2 復習のポイント

① 契約の解除

まずは、コアテキスト民法p413、総整理ノートp294で、解除の制度趣旨について、before-

afterの視点から、もう一度、よく理解しておいてください。

制度趣旨からの理解

次に、コアテキスト民法p414以下、総整理ノートp294以下で、催告による解除と無催告

解除の要件について、きちんとアタマに中に入れておいてください。

令和4年の本試験で直球で出題されましたね。

最後に、コアテキスト民法p421以下、総整理ノートp296以下で、解除の効果について、

当事者間と対第三者間に分けて、知識を集約化しておいてください。

この部分は、不動産物権変動と登記にも関連するテーマですので、再度、こちらのテー

マも、同時に確認してみてください。

最近の行政書士試験では、 取消しと解除、取消しと無効というように、制度と制度を

比較させる問題がよく出題されています。

制度と制度の比較

そこで、パワーポイント(第2部双務契約⑪)で、今まで学習してきた、取消し・無効・

解除を比較の視点から、知識を整理しておいてください。

契約キャンセルパターンですね!

再受験生の場合、 こういう制度と制度を比較する横断的な学習をしていくと、実力が

グッと上がっていくはずです。

② 売買契約

まずは、コアテキスト民法p427以下、総整理ノートp305で、解約手付による契約の解

除について、要件ごとに本試験で出題が予想される論点を、集約化しておいてください。

次に、コアテキスト民法p430、総整理ノートp303、パワーポイント(第2部双務契約売

買契約④)で、他人物売買ついて、AC間、BC間、AB間に分けてパターン化して、知

識を整理しておいてください。

他人物売買パターン

基本書フレームワーク講座は、 こういう頻出テーマ及び出題予想テーマついて、パワ

ーポイントの図解を使いながら、知識を出題予想の視点から集約化していきます。

③ 契約不適合責任(1)

まずは、コアテキスト民法p431以下、総整理ノートp314の図表で、契約不適合責任の

全体構造を、もう一度、アタマの中に入れておいてください。

森から木、木から枝、枝から葉へ

やはり、民法は、葉っぱの知識をたくさん集めるよりも、森の視点から、全体構造を掴

むのが大切です。

次に、総整理ノートp308の趣旨で、契約不適合責任の制度趣旨について、よく理解し

ておいてください。

制度趣旨からの理解

最後に、コアテキスト民法p431以下、総整理ノートp308以下で、目的物の種類・品質・

数量に契約不適合がある場合の買主の権利について、売主と買主の帰責事由のあり・

なしに注意しながら、知識を集約しておいてください。

売主(債務者)の帰責事由の有無

買主(債権者)の帰責事由の有無

売主(債務者)の帰責事由の有無と買主(債権者)の帰責事由の有無を、きちんと整

理して記憶していないと、アタマが混乱するかもしれませんね。

種類・品質・数量は、ひとつのグループですが、種類・品質と数量とにグルーピングす

ることができる場合に要注意です。

3月3日(金)より、解法ナビゲーション講座の配信が始まっていますが、基本書フレーム

ワーク講座の復習用ツールとして使っていくと効果的です。

解法ナビゲーション講座では、

重要ポイントノートに知識を集約していますが、基本書フレームワーク講座の受講生の

皆さんは、総整理ノートに出題のツボ(出題パターンと解法パターン)を集約してみてくだ

さい。

あとは、その出題のツボ(出題パターンと解法パターン)を総整理ノートを使って記憶して

いけば、もう過去問は何回も繰り返し解かなくても大丈夫ですよ!

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。