人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

前田裕二氏の「メモの魔力」が発売されて以来、「抽象化」というものが、再現性と汎用性

が高いものであることが、少しずつ知られるようになってきたのではないかと思います。

「ファクト→抽象化→転用」というフレームワーク

もっとも、この「抽象化」という言葉を初めて聞く方も多いかと思いますので、少し長くなり

ますが、知識の抽象化が、どのように資格試験の勉強にも役立つのかを、順を追って説

明していきます。

まず、試験には、大きく2つの種類の試験があります。

ひとつは、中学・高校時代の中間・期末試験のような記憶力を試す試験で、もうひとつが、

中学・高校時代の実力試験や模試のような基本的な知識があることを前提に思考力を

試す試験です。

中学・高校時代の中間・期末試験のように、 教科書や問題集などから全く同じ問題が出

題される記憶力テストであれば、教科書や問題集を何回も繰り返しやるのが、高得点を

取るための効果的な勉強法だと思います。

中間・期末試験=記憶力テスト

しかし、最近の行政書士試験は、過去問や問題集の問題と全く同じ問題は、ほぼ出題

されませんし、何よりも、過去問のストックが少なく、出題範囲を網羅できないため、「ただ」

過去問や肢別本の問題を何回も繰り返しても、なかなか合格することができない試験に

なっています。

昨年は、過去問(肢別本)を5回やってダメだったから、今年は10回やろう!

こういう、単純に回数をこなす勉強にハマってしまうと、いつしか回数をこなすこと自体が

「目的」と化してしまい、まさに本末転倒な結果となってしまいます。

手段の目的化☆

そして、毎年毎年同じような、「ただ」何回も繰り返す勉強を繰り返してしまうので、受験

勉強の期間も、自ずと長期化してしまいます。

再受験生向けの講座を長年やっていると、こういう悩みをお持ちの方が、本当に多いこ

とを、肌で実感します。

合格者曰く、過去問や肢別本の問題を何回も解いていると、だんだんと解けるようにな

ってくるので、何となく勉強をしている気分にはなるそうです。

しかし、「ただ」問題を解いて解説を読んで記憶するだけの勉強では、全く同じ問題は出

題されない行政書士試験では全く対応できないため、多くの方は途方に暮れてしまうよ

うです。

「(何回か解いたことのある)過去問は解けるけれど、模試や本試験など、初めてみる

初見の本試験問題には全く歯が立たなかった」という、多くの受験生の皆さんの声が、

このことをよく物語っています。

したがって、行政書士試験の勉強は、

中学・高校時代の中間・期末試験(記憶力テスト)に対応するような勉強ではなく、何が

出題されるかわからない実力試験(応用力テスト)に対応するような勉強が必要になっ

てくるはずです。

大学受験の英語を高校3年生・浪人生に教えていたときも、中間・期末試験(記憶力テ

スト)では、ある程度点数が取れるけれど、実力試験(応用力テスト)になると、全く点数

が取れないという相談をよく受けたこととも関連するのではないかと思います。

では、実力試験型の試験(応用力テスト)に対応するためにはどうすればいいのでしょ

うか?

答練・模試・予想問題・他資格試験の過去問など、とにかく問題をもっと沢山解いてい

けばいいのでしょうか?

おそらく、こういう「発想」に陥ってしまうと、では何問解けばいいのですか?という「発

想」になってしまい、エンドレスな勉強になってしまいます。

いわゆる、葉っぱの知識を無限に横へ広げていく勉強です。

特に、時間のない社会人の方には、こういう勉強をやろうとしても、時間的に不可能な

のが現実なのではないかと思います。

リーダーズ総合研究所では、

こういう「発想」は取らずに、過去問「分析」によって、知識の抽象化を図り、時間のない

社会人の方でも、短期間で合格できる戦略を取っていきます。

この知識の「抽象化」の重要性ついては、 前田裕二氏の「メモの魔力」の中でも紹介

されている、細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で次のように書かれています。

『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか?

それは、複数のものを共通の特徴を以てグルーピングして「同じ」と見なすことで、一つ

の事象における学びを他の場面でも適用することが可能になることです。つまり「一を聞

いて十を知る」です。

抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」

の能力ともいえます。

身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用す

る。これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。

具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかるばかり

か、一切の応用が利きません』

また、代ゼミの英語の第一人者でもある富田先生も、そのご著書の中で次のように書か

れています。

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高

められるかにかかっていると言ってもいい。抽象化とは「表面

が違って見えるものの、中身に共通性を見出す」ことだ。』

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、その

著書の中で書かれています。

『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に対

して、めっぽう弱かったのです。しかし、試験というのは、当然ながら初見の問題をた

くさん出てきます。』

何が問題なのか。どうすればいいのか。

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今目の

前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」というこ

とでした。

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、

ありとあらゆるどんな問題にも対応できる力が身につくという

ことです』

さらに、東大教授が教える独学勉強法で有名な柳川範之氏も、その著書の中で次の

ように書かれています。

『情報を抽象化して理解するというのは、考えるプロセスの中においてとても大切です。

なぜなら多くの場合、求められるのは、かなり個別的で今まで見たこともない問題の解

決なので、どこかで得た情報をそのまま使えるわけではないからです。

たくさんの情報を得ていても、それをそのまま解決策にできないとすれば、その情報や

知識を応用する形で、解決策を考えていく必要があります。

この応用するためには、得られた情報を抽象化して理解し

ておくクセをつけるのが有効なのです。』

著者によって表現は異なりますが、各著者の勉強法を抽象化して、共通項を括っていく

と、知識の抽象化が重要であることがよくわかると思います。

勉強法の抽象化!

やはり、膨大な量の情報を集約化しなければならない資格

試験の勉強においても、この知識の抽象化は、より早く合格

するためにも、必要な能力なのかもしれません。

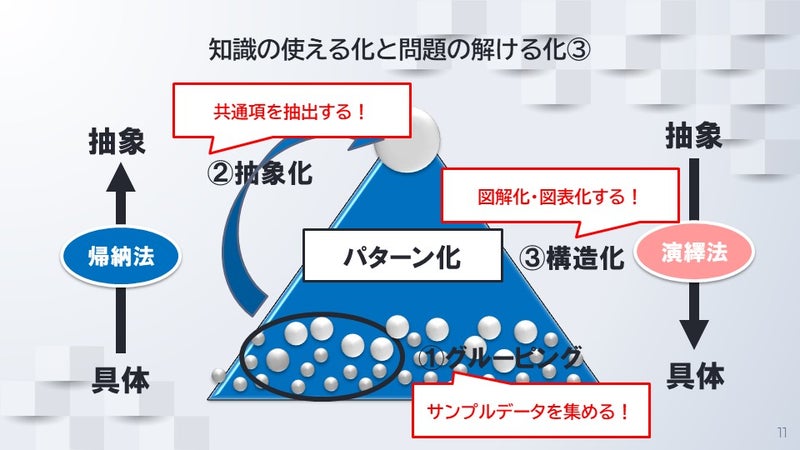

つまり、過去問や肢別本のひとつひとつの選択肢は、個別具体的な知識ですから、

全く応用が効かないため、これらの知識を抽象化して、応用可能な汎用性のある知

識へ変えていく必要があるということです。

具体→抽象(帰納法)の視点!

過去問は、何回も繰り返し解くためのツールではなく、知識を抽象化(グルーピング

→抽象化→構造化)するためのツール(素材)という位置づけです。

このように、過去問をグルーピング→抽象化→構造化して、知識を抽象化した出題のツ

ボを掴んでしまえば、もう問題を沢山解く必要がなくなってしまいます。

これは、講座受講生の合格者の多くの方が、過去問を一番解かなかった年に合格する

ことができたと言っていることからもよくわかります。

知識の抽象化=時間のない社会人のための効率的な勉強法

知識の「抽象化」を図っていけば、記憶すべき量も大幅に減ってくるため、知識の「精度」

も高まり、より短期間で合格することも可能となる訳です。

試験の難易度が高くなればなるほど、②集約と③記憶の「差」が、本試験での結果の「差」

になって現れている現実も、よくわかるような気がします。

膨大な量の知識を、本試験で使えるように抽象化=パターン

化して、その抽象化=パターン化した知識をきちんと記憶する

こと。

これが、試験勉強の『本質』部分ではないかと思います。

☆☆☆早割&再受講割引☆☆☆

現在、11月30日まで、最大11万円オフになる早期申込割引(第一弾)を実施しております

ので、こちらもお見逃しなく!

また、12月31日までにお申し込みの方に、2022年版の各講座の行政法の講義が視聴で

きる行政法・先取り視聴及びケースで理解する行政法(15時間分)の早期申込特典制度を

実施しております。

≪早期申込特典≫

①各講座の行政法の先取視聴

②ケースで理解する行政法の無料視聴

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。