人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

行政法は、

知識優位型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、知識をコンパクト

に集約化していくことが大切です。

問題は、どのように知識を集約化していくかです。

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、かつ、合格

点を取ることが「目標」となります。

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を達成することはで

きません。

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話ししているのは、まさ

に、このためです。

アウトプット(過去問)

↓

出題の「ツボ」の抽出

↓

インプット(サクハシ&総整理ノート)

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率の悪い勉強はない

のではないかと思います。

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点するこ

とができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」という訳です。

もっとも、最近の行政書士試験は、

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、「分析」の

対象を過去問以外にも広げる必要があります。

ちなみに、行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、過去問だけの

知識で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由がここにあり

ます・・・

基本書フレームワーク講座では、

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツボ」が抽出できれ

ば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題は出題されませんから・・・

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を記憶していけば

いい訳です。

そして、その出題のツボをきちんと記憶出来ているかの確認をするためのツールが、つぶやき確認

テスト行政法です。

いわゆる、キーワード反射ですね!

今年も、この櫻井・橋本『行政法』(第6版)に準拠した、2021年版☆つぶやき確認テスト行政法を、

当ブログにアップしていきますので、復習の際に、ご活用ください!

受講生の皆さんは、

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から逆算した復習

をしてほしいと思います。

2 復習のポイント

① 行政行為(3)

まずは、次に、行政法p88、総整理ノートp34で、公定力以外の行政行為の効力について、知識を整

理しておいてください。

次に、総整理ノートp35で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、②

区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。

最近の本試験において、行政行為が無効の場合の処理については、頻出している重要テーマです

ので、無効な行政行為の争い方についても、知識を整理しておいてください。

無効な行政行為については、

行政事件訴訟法の無効等確認訴訟とリンクしていますので、総整理ノートp217以下ともリンクさせな

がら、事前→行行為→事後のフレームワークを使って、知識を集約化してほしいと思います。

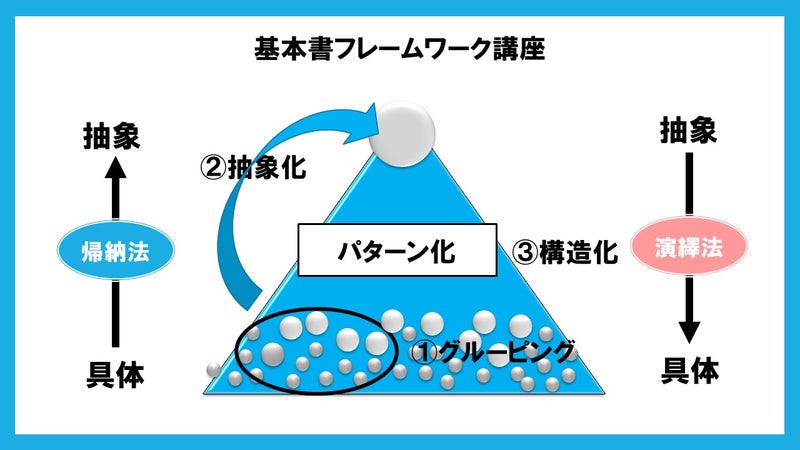

フレームワーク思考

② 行政行為(4)

まずは、行政法p94以下、総整理ノートp38、パワーポイント(第7章行政行為⑰)で、行政行為の撤回

と職権取消の要件と効果について、知識を整理しておいてください。

このテーマも、平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式での出題もあ

るかもしれませんので、よく知識を整理しておいてください。

行政法は、

民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問題についても、対策を

立てていく必要があるのかもしれません。

民行☆解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事例問題を数多

く入れてありますので、少し練習をしてみてください。

次に、行政法p98以下、総整理ノートp42で、行政行為の附款について、問題37とともに、知識を整

理しておいてください。

附款は、

条件と負担の区別が重要になってきます。

③ 行政上の義務履行確保(1)

まずは、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、行政上の強制手段の全体構造を、

各ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。

行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目です。

細かい「葉」の部分から学習すると何をやっているのかわからなくなり、たいていの場合、迷子になっ

てしまいます。

受講生の皆さんは、

行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」の目次で、全体

構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。

森から木、木から枝、枝から葉へ

パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちんと埋まるかどうか、

是非、復習の段階で試してみてください。

次に、行政法p164、総整理ノートp74で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条例事件の判例を、

「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、読んでおいてください。

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題されていま

すが、受験生の出来は散々足るものでした。

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判例のロジックや

理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問題とも言えます。

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深い判例ですの

で、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判例の1つと云われているそうです。

(1) 事案

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、本件条例

を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3条)、②市内では商業

地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を進めようとする業者に対しては、建

設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が置かれていた。

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、条例8条に

基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命令に応じないとき、刑事

罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申立てを認容す

る決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)を提起神戸地裁(第1審)

・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法・建築基準法が許容しない規制を定めて

いると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市の請求を「棄却」

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の

義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴えを「却下」

本件事案には、

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例)

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの学習の復習も

兼ねてよくフォローしておいてください。

(2) 顛末

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失を受けたと

する業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3億4800万円の

支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億8700万円を支払うことに。

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例に、義務違反

に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。

最後に、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保③)で、行政代執行

のプロセスを、条文のポイントを押さえながら、もう一度確認しておいてください。

条文は、ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しながら、戦的に読

み込みを行ってみてください。

最後に、

基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン

タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。