人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

1 フォロー講義

民法は、行政法と異なり、択一式も記述式も、単に条文の知識を問う問題よりも、事例を素材にした

事例問題が数多く出題されます。

したがって、昨年の記述式(問題45)の問題のように、少し長めの事案を分析して、何のテーマの

問題なのかを、しっかりと掴む必要があります。

昨年は、

この記述式の問題で、きちんと得点できていた方は、少数派でしたので、民法を苦手にする方が多

いのも、この事例問題のためだと多います。

特に、初学者の方は、この事案分析で手こずるのではないかと思います。

そこで、スタンダードテキストの各テーマの冒頭には、記述式対策の少し長めの事例を入れて、講

義の中では、この事例問題に対応するために、事案処理のパターンについてお話しています。

事例を図解でパターン化!

法律を初めて学ぶ方は、パーフェクト過去問の事例を使って、図解化の練習をしながら、是非、自

分なりの図解方法をマスターしてみてください。

まずは、合格スタンダードテキストに掲載されている図を真似る練習をしっかりと行ってみてくださ

い。

2 復習のポイント

① 所有権 UNIT31~33

まずは、テキストp138の事例で、付合、混和、加工の効力(所有権の帰属)について、原則→例外

の視点から、知識を整理しておいてください。

添付については、平成18年度に出題されていますが、しばらく出題がありませんので、要注意テー

マです。

最終的は、テキストp139の図表をきちんと記憶しておいてください。

典型的な図表問題です!

第二に、テキストp140事例で、隣地通行権について、テキストp148の通行地役権と比較しながら、

知識を整理しておいてください。

問題70(平成24年度)を見ればわかるように、ここは、相隣関係と地役権の比較問題かつ重要判

例を問う問題となっています。

相隣関係と地役権は、混乱しやすいテーマでもありますので、図解化しながら、各判例の結論と理

由を理解しておいてください。

第三に、テキストp143の事例で、共有について、テキストp144の図解とテキストp144以下の判例で、

知識をパターン化しておいてください。

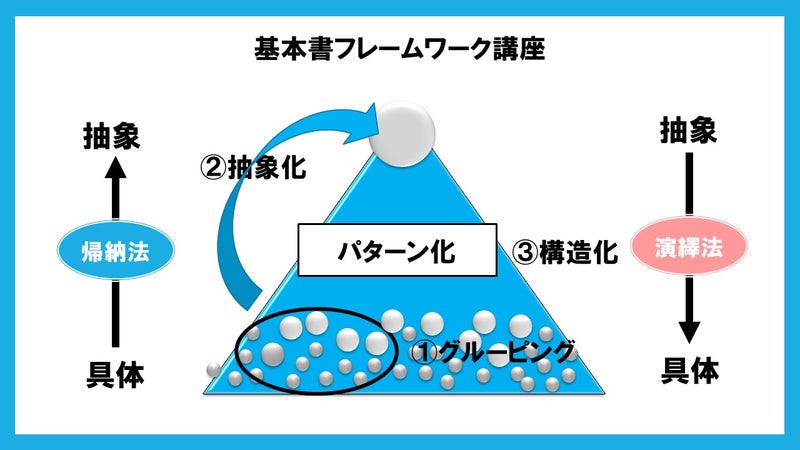

問題71、問題75、問題76の行政書士試験、司法試験、司法書士試験の過去問を、グルーピング→

抽象化して、共通項で括ってみると、どの資格試験でも同じ判例の知識を聞いていることに気が付

くはずです。

民法を得意にしていくためには、 過去問をただ何回も繰り返し解くのではなく、民法の膨大な量の

知識を、各テーマごとに、①グルーピング→抽象化→③構造化して、知識を集約化していく必要が

あります。

このパターンを抽出していく勉強法が、一番効率良く、短期間でサクっと合格できる勉強法ではない

かと思います。

時間のない社会人のための勉強法ですね。

このブログでもご紹介した、柳川範之著『東大教授が教える知的に考える練習』の中でも、膨大な

情報を頭の中で、どう知性に変換すればいいのか?という答えとして、ものごとを抽象化して構造

をとらえるクセをつけることを挙げています。

抽象化→構造化

そして、抽象化の方法として、次の3つを挙げています。

① 幹をつかむ

② 共通点を探す

③ 相違点を探す

このように、知識を抽象化していく勉強法というのは、再現性が高く汎用性のある使える勉強法で

すので、是非、皆さんも、日頃の勉強の中に取り入れてみてください。

お時間のある方は、是非、一読してみてください。

なお、テキストp144の共有物の保存・管理・変更の図表は、令和元年の記述式で直球で出題され

ましたので、しばらくお休みかもしれません。

典型的な図表問題でしたね!

令和元年に、受験された方は、テキストp144の図表をきちんと記憶していたか、是非、ふり返りを

行ってみてください。

こういう典型的な図表問題は、落とすと勿体ないです・・・

② 担保物権総論 UNIT35

まずは、テキストp150の事例で、金融機関Cの債権回収の方法論について、債権者平等の原則の

視点から、もう一度、理解しておいてください。

記述式でも頻出している、抵当権や保証については、確実な債権回収の視点から学習していくと

よく理解することができますので、講義も、この視点から行っています。

次に、テキストp151で、担保物権の性質について、図解しながら、ひとつひとつ理解しておいてくだ

さい。

担保物権は、

民法の中でも、理解するのが難しいところですが、図解をすることで、理解しやすくなるのではない

かと思います。

講義の中でも、テキストの図解を使いながら、なるべく目で見て理解することができるようにお話を

していきます。

受講生の皆さんも、是非、図解しながら、復習をしてみてください。

③ 留置権 UNIT36・37

まずは、テキストp153の事例で、留置権という制度が、どのような場面で使われるのかを、もう一度、

理解しておいてください。

留置権を考える際は、何が被担保債権なのか、その牽連性を考えていくことが重要になってきます。

例えば、留置権は記述式で出題された場合、どのような債権を被担保債権として、どのような権利

を主張することになるか、という形になります。

次に、テキストp153以下で、留置権の各要件について、特に要件②の牽連性の判例を、事例ととも

に、結論を整理しておいてください。

二重譲渡事例と他人物売買事例は、

本試験でも頻出している典型的なパターン事例ですので、この後、横断的な総合問題に対応でき

るように、二重譲渡パターンと他人物売買パターンとして、知識を抽象化していきます。

④ 先取特権・質権 UNIT37

まずは、テキストp157の事例で、先取特権の効力について、第三者取得者との関係に注意しながら、条文知識を整理しておいてください。

先取特権については、

平成19年度の本試験で出題された、333条→304条の関係を押さえておけば、十分です。

次に、テキストp186の事例で、質権と譲渡担保の2つの担保について理解した上で、動産質と不動

産質との比較の視点から、テキストp160の図表で、知識を整理しておいてください。

動産質と不動産質との比較

もっとも、令和元年の本試験で、動産質と不動産質との比較の問題は直球で出題されましたので、

しばらくはお休みかもしれません。

こういう典型的な図表のパターン問題は、落とさないで得点したいとこ

ろです。

⑤ 抵当権(1) UNIT38~40

まずは、テキストp162の事例で、抵当権の性質について、抵当権を巡る登場人物とともに、よく理解

しておいてください。

物上保証人、後順位抵当権者、抵当不動産の第三取得者は、本試験でもよく出てきますので、まず

は、きちんと図解ができるかです。

事例を図解でパターン化!

ちなみに、物上保証人、後順位抵当権者、抵当不動産の第三取得者は、すでに登場していますが、

どこで登場しているでしょうか?

テーマ検索!

第二に、テキストp164の事例で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、具体例とともに、事案処理が

出来るように知識を整理しておいてください。

抵当権の効力の及ぶ範囲については、平成30年度の本試験で、肢レベルで出題されています。

第三に、テキストp167の事例で、物上代位について、どのような制度なのか、その制度がイメージ

できるようにしてみてください。

抵当権は、

今までのテーマと比べて、少し技術的で難しいテーマですが、択一式・記述式ともに、本試験では

頻出しているテーマです。

講義では、

金融機関の債権回収という視点から、具体的にお話していきますので、皆さんも、まずは、各制度

の制度趣旨をきちんと理解してみてください。

制度趣旨からの理解!

物上代位については、

1990年代にバブル経済が崩壊した後の不良債権処理という視点からお話しをしましたので、物上

代位を巡る紛争をよく理解しておいてください。

民法の判例は、問題になった時代背景がわかると、面白くなるのかもしれませんね。

第四に、テキストp169の事例で、抵当権侵害について、2つの判例のロジックを掴ながら、記述式

対策として、知識を整理しておいてください。

例えば、「Aは、Bに対して、どのような請求をすることができるか。40程度で記述しなさい。」という

請求権型の問題は、よく出題されていますので、予め、解答を準備しておくといいかもしれません。

本試験でも頻出している不法占拠者排除パターンについては、この後、債権者代位権と賃貸借の

ところで、もう一度、知識を集約化していきます。

≪お知らせ≫

3月26日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まり

ます。

民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細

↓こちらから

民・行☆解法ナビゲーション講座では、

アウトプット→インプット一体型講義を通じて、過去問で出題されている、出題パターンと解法パタ

ーンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返し解く「苦行」から解放されるはずです。

2つの三角形をベースにした

時間のない社会人のための短時間合格法!

知識の「使える化」=出題パターンの修得

問題の「解ける化」=解法パターンの修得

過去問を何回も繰り返し解かなくても問題が解けるようになる方法論!

アウトプット→インプット一体型講義

このように、過去問を何回も繰り返し解く勉強法からの解放を可能にする方法論が、①グルーピン

グ→②抽象化→③構造化という『知識の抽象化』です。

受講生の皆さんは、この資格試験の勉強法の本質とも言える『知識の抽象化』という方法論を、是

非、身に付けてほしいと思います。

≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫

①民・行のAランク問題を落とさない!

②民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!

③問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング

今年の民・行☆解法ナビゲーション講座は、

民・行☆解法ナビゲーション講義に加えて、民・行☆解法ナビゲーション答練も新設しました。

受講生の皆さんは、

このアウトプット→インプット一体型講義を通じて、①出題パターンと②解法パターンを修得してほ

しいと思います。

民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細

↓こちらから

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。