人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

『ロジカルシンキング』

会社にお勤めのビジネスパーソンであれば、どこかで聞いたことある、あるいは、本屋さんで、ロジ

カルシンキングの本を買った方も多いのではないかと多います。

実は、法律の学習において基本となるアタマの使い方である法的三段論法(演繹法)と呼ばれるも

のは、ロジカルシンキングそのものです。

したがって、ビジネスの世界ではなじみ深いロジカルシンキングと、法律の学習における「アタマ」の

使い方(思考のフレームワーク)には、共通点があります。

金井高志「民法でみる法律学習法:~知識を整理するためのロジカルシンキング~」は、ビジネスの

世界ではなじみの深い「ロジカルシンキング」の「視点」から民法の学習法を紹介しています。

同書の紹介文によれば、

『「ロジカルシンキング(Logical Thinking)」とは、文字どおり「論理的に考える」ということ。論理的に

組立てられている「法律」を整理して理解するツールとして、非常に有用な思考方法です。

本書は、 ビジネスの世界ではなじみの深い「ロジカルシンキング」という思考方法を法律学習に応

用し、民法を素材に実践しています。

①これから法律を学ぶ人は、法律を体系化・整理して学ぶことができ、効率よく学習することができ

ます。

②一通り法律を学習した人は、法律学の理解を深め、知識を定着させることができるようになりま

す。』と書いてあります。

ロジカルシンキング

=法律の理解・整理・定着のための思考ツール(OS)

資格試験の学習では、

膨大な知識を、本試験で「使える知識」に変換していく、知識の整理・集約・定着=「情報処理能力」

が求められています。

こういう知識の整理・集約・定着力=「情報処理能力」を高めていくためにも、ロジカルシンキングは、

とても役立つ「ツール」ではないかと思います。

たとえば、ロジカルシンキングの3つの思考法のうち、フレームワーク思考や、ロジカルシンキング

で使用する3つの図表作成手法も、法律の学習をする上で、とても役立ちます。

≪ロジカルシンキングの3つの思考法≫

①ゼロベース思考

②フレームワーク思考

③オプション思考

≪ロジカルシンキングの3つの図表作成手法≫

①ロジックツリー手法

②マトリックス手法

③プロセス手法

フレームワーク思考とは、

物事を理解しやすく、また、説明しやすくするために、対象となる課題につき、全体の枠組みを使用

して、その中で様々な事項・要素を考え出していくことをいいます。

例えば、行政法の学習において、

講義の中では、事前→事後のフレームワークを使って、行政法全体の集約化を図っています。

事前→事後のフレームワーク

この事前→事後のフレームワークの中の規制権限不行使パターンは、昨年の記述式でも出題され

ましたし、今年の択一式でも出題されているように、本試験でも頻出のパターンといえます。

昨年の記述式は、

この規制権限不行使パターンをきちんと記憶された方は、何とか書けたのではないかと思います。

ちなみに、以下の図解は、大阪でゼミをやったときの板書図です。

また、行政事件訴訟法については、

4つの箱のフレームワークを使って、択一式や多肢選択式だけでなく、記述式にも対応できるよう

に、知識の集約化を図っています。

4つの箱のフレームワーク

この4つの箱のフレームワークの一番目の箱=訴訟類型パターンの中の抗告訴訟パターンは、今

年の記述式でも、2年前の記述式でも、解答を導く際に使えた汎用性のあるフレームワークです。

抗告訴訟パターンのフレームワーク

今年の記述式(無効確認訴訟)も、2年前の記述式(義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併

合提起)も、この抗告訴訟パターンのフレームワークの図解をきちんと記憶して、問題文の図解化

ができれば、簡単に答えが出てきたのではないかと思います。

なお、抗告訴訟パターンのフレームワークの図解は、再受験生のための「解ける化」プロジェクトの

中でも、詳しくお話していきます。

≪再受験生のための「解ける化」プロジェクト≫

2021年1月16日、23日 14時~

辰已法律研究所東京本校

図解で解く!行政法☆解法ナビゲーション講義①②

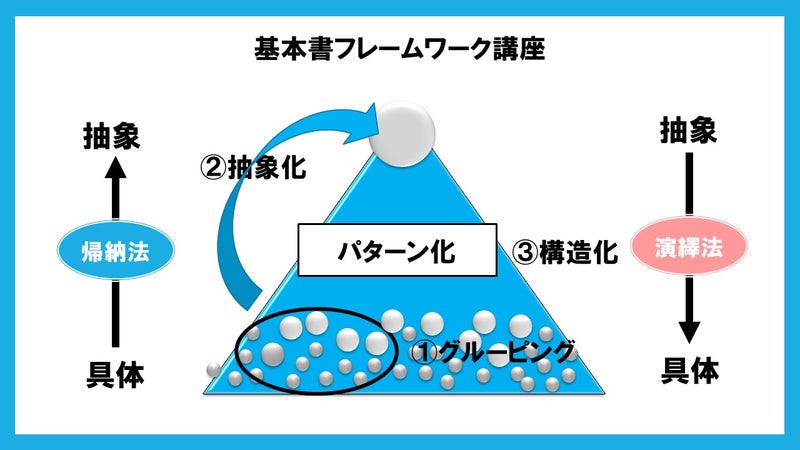

このように、様々なフレームワークは、個々の知識を抽象化した汎用性の高い思考の雛形ですか

ら、当然、本試験で「使える知識(知恵)」になります。

フレームワーク思考=知識の抽象化(使える化)

基本書フレームワーク講座や合格スタンダード講座の中では、このように、汎用性の高いフレーム

ワークを使って、知識の「使える化」を図っていきますので、受講生の皆さんは、是非、自分のものに

してほしいと思います。

最近(今年)の行政書士試験は、

行政書士試験の過去問をただ何回も繰り返し解いたり、ただテキストを何回も繰り返し読んでも、合

格点が取りづらい試験になっているのは、受験生の皆さんが、一番良く実感されているのではない

かと思います。

こういう行政書士試験の出題傾向の変化に対応していくためにも、また、自分の「アタマ」で考える

思考力を身に付けるためにも、ロジカルシンキングの「視点」はとても役立つのではないかと思いま

す。

法律をビジネスに役立てたい方や、合格後、行政書士として独立開業されたい方にとっては、なお

さら必要になってくる力ではないかと思います。

行政法を得意にするフレームワーク思考については、合格スタンダード講座の講座説明会の中で、

詳しくお話していきます。

≪合格スタンダード講座☆講座説明会≫

1月22日(金)~配信

行政法を得意にするフレームワーク思考とは?

なお、以前、大阪で実施した同趣旨の無料公開講座に参加された方々の声を抜粋しておきます。

≪大阪の無料公開講座の参加者の声≫

・山田先生のオリジナル思考の視点からの解決が非常に参考になった。

・フレームワークの図を用いることで暗記しやすくなることが学べた。

・受験後、改めて反省することができた。

・フレームワーク思考から考えることで理解しやすくなることがわかったので、活用していきたいと

思います。

・フレームワーク思考から行政法をまとめていきたい。

・フレームワークが再確認できてよかった。

・フレームワーク思考を使った理解・記憶法がわかりやすかった。

・行政法の勉強をするにあたって、何を最初にすべきか、要領良く、効率良く勉強する方法がわか

っ た。

・大きなフレームワークを念頭に置くことで、問題がスムーズに解けるんだと思った。

・判例の読み方、コツが勉強になりました。

・体系的理解をもっと早く身に付けておけばよかった!!

・合格発表まで、モチベーションが保てず、どうしようと思っていましたが、ちょっとやる気が出てき

ま した。

・まとめ方を再確認できてよかったです。

・レジュメも充実した内容で参考になり良かったです。

・いつもながら無料とは思えない程の内容でした。

・今後の勉強スケジュールが、いかに無駄だったかを痛感させられました。

・むやみやたらと詰め込むのではなく、フレームというものに当てはめていくことをしていけば、効率

よく学習できるものだとわかりました。

・山田先生の講義がとてもわかりやすい。

・大阪でのガイダンスを増やしてください。

・暗記学習(過去問依存)であったが、勉強法の参考となりました。

・山田先生の講義は、理論的でわかりやすい=理解しやすい。

・フレームワーク思考で、このトータル的なとらえ方が参考になった。

・他のフレームについても参考にしたいです。

参加者の皆さんは、フレームワーク思考の威力を実感されたようですね。

人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。