先日の橿原神宮に行った時の記事にも少し書きましたが、先月発売の刀剣画報の記事の内容から。

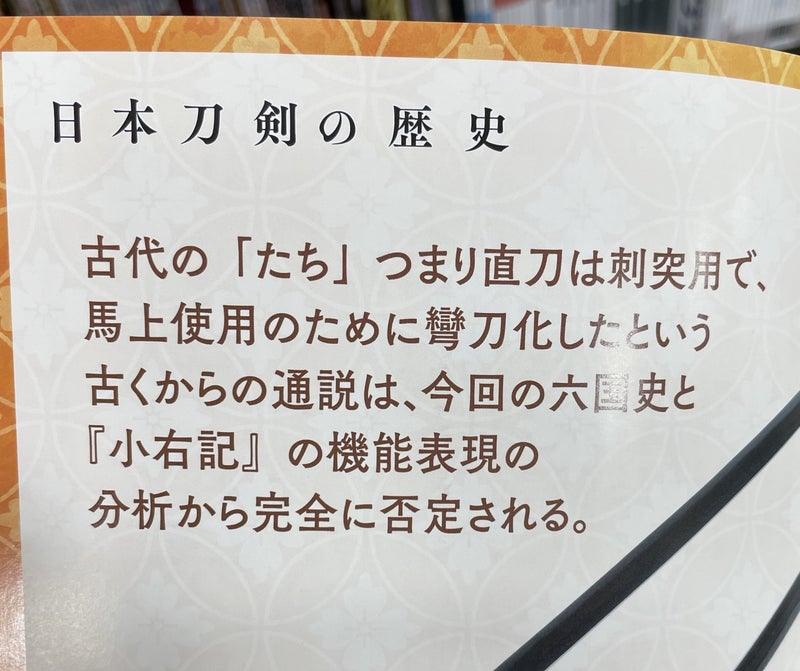

このように湾刀化、つまり刀身に反りのある日本刀が生まれた理由が「馬上使用にないことは明らか」とか「馬上使用のために湾刀化したという古くからの通説は~完全に否定される」とはっきり書かれています。

この文章を書いた近藤氏。去年の刀剣画報の記事にも同じような事を書かれています。武具史を専門にして博士号を取得している研究者の著述ですのでとても信頼性の高いものです。

2010年の論文がきっかけで、従来の「蕨手刀→毛抜型太刀→日本刀」という日本刀の成立過程が否定的にみられるようになりました。元々「馬上使用のために湾刀化した」という推論は、「蝦夷の騎馬戦術を取り入れたため蝦夷の蕨手刀を元に馬上で使いやすく反りのある刀を作ったのだろう」というところからきていたはずです。だから、これも否定的に考えられるようになったのでしょう。

現代の説では朝廷で採用されていた直刀が日本刀のルーツと考えられています。

↑旧来説は、このように蕨手刀が発展して毛抜形太刀になり毛抜形太刀から日本刀に発展、、、という変遷をたどるというもの。

現代説では日本刀のルーツは蕨手刀ではなく、朝廷で正式採用されていた直刀であるとのことです。ざっくり表すとこんな感じ↓

・・・・・

https://travel.navitime.com/ja/area/jp/feature/animation/article/NTJanime0023

↑蕨手刀

子供の頃に日本刀のルーツがこの蕨手刀だというのを本で見た時に、どうしても腑に落ちなかったのです。形も雰囲気も日本刀と違い過ぎる。

水龍剣(聖武天皇の刀)

↑どう見てもこっちの直刀の方が日本刀(太刀)に近いように思えました。

長船助光刀匠が「日本刀の反りと馬上使用は絶対に関係ない。古い絵巻の徒士武者も全員腰反りの太刀じゃないか」と言われていた事と昔の思い出がつながって、今年の春頃に自分なりに調べてみました。

少し調べれば、現在では「蕨手刀が日本刀の起源」ではないと言われている事も「湾刀化の理由=馬上使用」ではない事も新しい書籍には書かれている。

タイトル 日本刀の成立過程--木柄刀と古代刀の変遷

著者 津野 仁 2010年

https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I11057442-00

↑2010年に出たこの論文がきっかけのようなのですが、それ以降に書かれた著作物で専門家が「蕨手刀が日本刀の源流」とか「湾刀化の要因=馬上使用」という話を肯定的に書いたものを見たことがありません。

私が意識して読んでいないので気が付かなかった点もあると思います。例えば、今回の刀剣画報の記事と同じような内容の記事が去年にも書かれていたのです。自分で買って手元にあったにも関わらず、湾刀化の起源について興味のなかった時には読み流していて気にも留めなかったのです。

・・・・・

↑聖武天皇の刀と伝わる水龍剣。このサイトでアップにすると非常に高画質で精細な写真がみられてお勧めです。

この直刀に横手筋があります。これも日本刀の源流たる所以なのかもしれません。蕨手刀にはないものです。

<#刀剣画報 相州正宗と正宗十哲 10/6発売予定!>⑩

— 刀剣画報編集部 (@rekitan_hj) September 26, 2023

名刀をひと振ピックアップして紹介する連載、名刀探訪。今回は明治天皇愛刀・水龍剣です。奈良時代の直刀に、名工・加納夏雄の金具付き拵をあわせた名品です。

ご予約は以下。https://t.co/Hoyr236F24 pic.twitter.com/RTVVlA2EwP

↑ちなみに、上で挙げた近藤氏の著述と同じ号の刀剣画報でこの水龍剣が特集されています。

・・・・・