◆ 徐福 (方士が見た理想郷) ~3

これは想定内。

初回ほどの目から鱗!的なものはもう無いので、後は淡々と記事を上げていくだけ。

本当にご興味ある方だけに絞られたのかも。

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

■過去記事

* ~ 1 … 始皇帝を欺く!

* ~ 2 … 神薬を求め出航!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

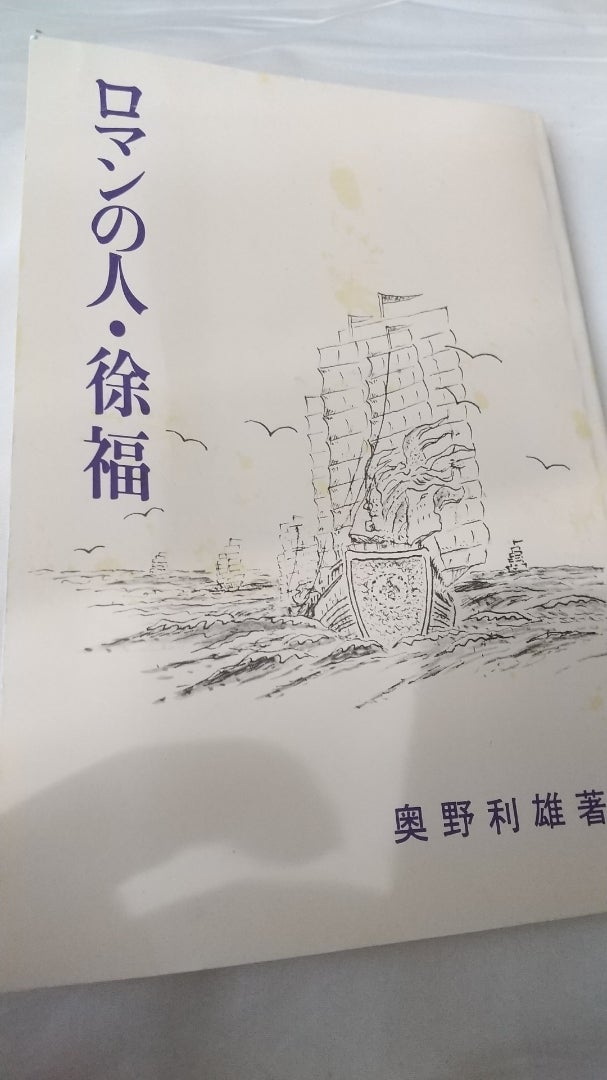

今回もこちらの書を基に進めていきます。

(詳細やいきさつは過去記事をご覧下さい)

今回より数回に渡り、日本各地の徐福伝承を。

どこが最終の地であったのかは分かる術もありませんが、現存する文献や伝承等から

新宮だ!

富士山だ!

八丈島(伊豆七島)だ!

津軽半島だ!

いろいろとあるようです。

概ね西から東へ、南から北へと紹介していきます。まず今回は有明海から。

(今回登場する神社や史跡等はいずれも未拝)

◎佐賀県佐賀市の伝承

*金立神社 (佐賀市金立町金立)

標高501mの霊峰「金立山」山頂に鎮座する社(奥の院・上宮・中宮・下宮が有り)。保食神・罔象売女神・徐福の三座が祀られる。境内には徐福が不老不死の薬草を授かったという甲羅弁財天を祀る堂があるとのこと。

*浮盃 (ぶばい、佐賀市諸富町)

「有明海」から「筑後川」河口に漂着した徐福は、盃を浮かべて上陸地を占ったとされる。「諸富鉄橋展望公園」内に徐福像が立つ。

*千布 (佐賀市金立町千布)

「浮盃」を行い向かったのが「金立山」。葦が生える沼沢が続いたのでやむなく、千反の布を敷き詰め前進、最後にその布をまとめて埋めたのが「千布」。

*お辰観音 (佐賀市金立町千布)

徐福一行を案内した玄蔵にはお辰という妙齢の娘がいて、徐福の身の廻り一切を世話していた。ところが徐福は熊野に向かったため、生きる希望を失い病死。そのお辰を祀ると言う。

「浮盃・千布・お辰観音」は内容からして、いずれも後世の附会のようです。

ただし「佐賀市郷土史資料」の著書である大野泰司氏は、

*金立神社の徐福以外の二柱が穀物神であることから、筑後平野で稲作を行ったのは徐福の子孫ではないかと。つまり「吉野ヶ里」は徐福の子孫が開拓したのではないかとしています。

*罔象売女神は水神。徐福は天文気象にも通じ雨の予測ができたため、雨乞いの神として祀られたのではないか。

*「千布」から窺えるのは、徐福は織物の技術を伝えたのではないかということ。

*さらに筑後平野では伊万里焼などがあるが、徐福が伝えたのではないかと。

雨乞いなど疑問符が付くところもありますが、徐福が多くの技術を伝えたのは間違いなさそうです。

◎福岡県八女市の伝承

上述の佐賀市とは「筑後川」を挟んだ反対側の八女市。八女の山間部の口にあたる地に、徐福の墓という伝承のある「童男山古墳」があるようです。

残念ながら発掘調査から6~7世紀のものと推定され、徐福の時代とは大きく乖離。おそらく徐福或いは子孫たちが何らかの所縁を持った地ではあったのでしょうが。

なお「八女茶」を徐福が伝えた…などという可能性を記しています。

◎熊本県熊本市

熊本市の西部に市のシンボル的な山として「金峰山」(きんぼうざん・きんぽうざん)があります。「一ノ岳」(標高665m)を中心に「二ノ岳」「三ノ岳」等からなる連峰。

当書では取り上げられてはおらず、また当地に伝承等はないようです。

ところが多くの各地の文献に、徐福が「金立山」から「金峰山」を経て次の「冠岳」(この後にて)へ向かったとあります。

下/金峰山全体

(画像はともにWikiより)

◎鹿児島県串木野市の伝承

串木野市東方の「冠岳」連峰に徐福伝承があるようです。

「串木野郷土史」の頂峯院文書に、徐福が冠をとってここに納めたので「冠岳」といい、その冠の紐を納めた所を「紫尾山」と名付けたと。

「三国名勝図絵」にも同様の記述があり、徐福は当地を去り紀州熊野山に至り、熊野権現の祠を建てたと。

こちらも後世の附会と言わざるを得ないかと。何らかの所縁があったのでしょうが。

なお串木野港近くには徐福像が立てられているようです。

◎宮崎県

*宮崎市芳士

宮崎市の市街地北部の海岸近くに、大字「芳士」という地があります。特に伝承は見られないものの、徐福と関係があるのではという指摘も。

*延岡市

━━延岡市の「八幡神山」のある「今山」を一名「蓬莱山」と言っているが、その西南に地上僅かに一角をのぞかせている岩がある。これを「徐福岩」という━━

おそらく今山八幡宮が鎮座する、延岡市山下町にある山のことと思われます。

「薬草辞典」という書には以下のようにあると記しています。

━━徐福は北九州に上陸したが薬草は得られず、日向の海岸にやってきた。そこで砂丘上にて大きな美しい草を発見し、それが求める薬草だと思って採取して、国に帰って始皇帝に献上した。それはハマユウの実であった。しかし効用はなく、再び三千人を率いて日本にもどり各地を探し歩いた━━

「薬草辞典」という書そのものが不明。また徐福が神薬を求めて日本に渡ったいきさつを鑑みるなら、一旦国に帰るなどということはあり得ないと思われます。

今回はここまで。

九州のあちらこちらに伝承があります。これは次から次と移動したのか、或いは難破し散り散りに漂着したのか…。

Wikiからの画像収集にかなり手間取りましたが。

次回は四国へ。