![]()

![]()

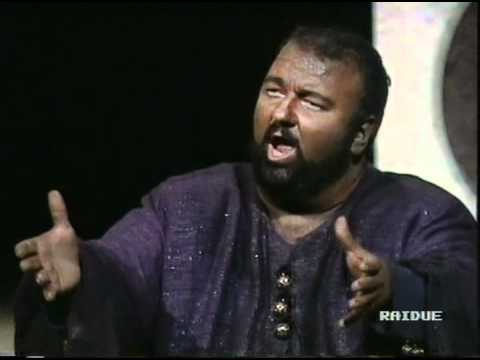

![]() 『オセロOthelloまたはThe Tragedy of Othello: The Moor of Venice』1951年

『オセロOthelloまたはThe Tragedy of Othello: The Moor of Venice』1951年![]()

![]()

![]()

(オセロとデズデモーナ)

将軍オセロ

に嫉妬する側近のイアーゴ

の悪巧み通りになってしまい、最後(映画では冒頭シーン)イアーゴが処刑されて死ぬ話。

洗脳だと思った。洗脳には節が必要なのかと思った。

滔々と、川の流れのように、イアーゴのイメージが言葉によりオセロの脳内に注入される。

そしてオセロは完全に、「そうだった」と思い込む。「そうだった」というのは、貞節な愛妻デズデモーナが

![オセロ (1951) [監督:オーソン・ウェルズ] : CineShots](https://i.redd.it/088kxjsui8b41.jpg)

自分の部下のキャッシーオと密通しているということ。

イアーゴに何度そう言われても、その言葉を信じなかったオセロ。しかし、証拠のハンカチのことを言われ(自分が妻にあげたハンカチをキャッシーオが持っていた。)、妻を溺愛しているが故に、許せない、となって、キャッシーオを殺害、妻を絞殺する。

(ここで夫に愛され過ぎた細川ガラシャを想起。細川ガラシャ - Wikipedia)

このハンカチは、イアーゴが、デズデモーナの付き人である自分の妻に、事情を伏せたまま持って来させたものだった。

このハンカチが証拠となり、オセロの中で妻の有罪が確定。生かしておけぬとなり、毒殺しようと考えるがイアーゴは殺害方法まで指示。オセロは、最愛の妻を自らの手で絞め殺すという地獄を味わい、イアーゴの妻の告白により真実を知り、剣で自殺。

映画の中では、塔に鳥籠のように檻がぶら下がっているのだが、これに閉じ込められ、イアーゴは吊り上げられる。(このシーンが冒頭に来て、全編を覆う重い暗示のように、またはイアーゴに対する呪いとして機能。この狭い籠の中で餓死という処刑なのかと思った)。

悪巧みのために奔走するイアーゴの斜め上辺りに、この檻がぶら下がり続けているのが不気味(観客だけが、あの檻にイアーゴが入れられることを知っている)。

長セリフ過ぎ、自分語りが延々過ぎ(しかしそれで自己紹介・人間関係や事情説明をしているのだが)、オセロがヴェニスの橋田壽賀子ファミリーに見えた。

井上順さんが、「渡る世間は鬼ばかり」で、長セリフに成功した役者さんに感心していたら、辺りがしんとなり、自分のセリフの番だったことに気付いて申し訳なく思ったというインタビューを最近聞いたが、この映画は主役と監督が同人物オーソン・ウェルズのため、長セリフを間違っても失念しても、誰も気まずくならない環境なのでは、と思った。

劣等感と嫉妬の塊イアーゴの呪いにかけられるオセロは、祝会に招かれない魔女によってお姫様に呪いがかかる「眠れる森の美女」に似ていると思った。

呪いとはつまり、誰かが誰かの不幸を願う気持ちだ。

ライフハックとしては、呪いのようなものをトーンダウンして(毒を薬レベルに薄めて)、身の危険・悪環境を自分に言い聞かせて回避・迂回・遠避け、より良い道を選ぶようにすればいいのでは、と思った。(例:死ぬぞ~(呪い)→あっちの水はにーがいぞ(身の危険・悪環境))

★Wikipediaより ★

「オセロ」を元にした音楽作品

- オテロ - ヴェルディのオペラ。オテロ(オテッロ、Otello)はオセロのイタリア語名。

-

- オテロ - ジョアキーノ・ロッシーニのオペラ。

-

- 序曲「オセロ」 - アントニン・ドヴォルザークの序曲三部作『自然と人生と愛』の第3曲。

-

- 威風堂々 - エドワード・エルガーの行進曲集。原題 Pomp and Circumstance はオセロの台詞から採られた。

-

- オセロ - アルフレッド・リードが戯曲の上演のための付随音楽を作曲しており、後に演奏会用の吹奏楽曲としてまとめられている。

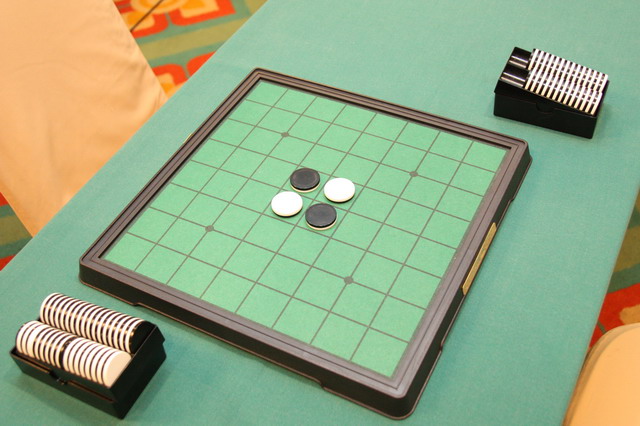

「オセロ」に由来して命名された事物

- オセロ (詳しくはオセロ (ボードゲーム)#歴史 を参照)

- デズデモーナ(天王星の衛星)

- デズデモーナ(小惑星)

- オセロ症候群(病名) ★

オセロ症候群(オセロしょうこうぐん、英:Othello syndrome[1])は、「パートナーから裏切られるのではないか」「相手を失うのではないか」などといった恐怖心から根拠のない嫉妬妄想が抑えられなくなる症状のことである[2]。

語源

オセロ症候群は、ウィリアム・シェイクスピアの四大悲劇の一つ「オセロ」で、妻に激しい嫉妬の念を抱く主人公の名前から命名された。

作中では、現在のイタリアのヴェニスの気高い軍人のオセローが、部下の唆しによって「妻が不倫している」と信じ込み、偽りの証拠を元に偽りの不倫相手と妻を殺してしまうという内容となっている[3]。

1951年にイギリスの精神科医ジョン・トッド博士によって命名された[4]。

オセロ症候群の例

- パートナーに異性の上司・同僚・店員などと話して欲しくない

- テレビに出ている芸能人を褒めるのは浮気だと感じる

- パートナーのスマホやパソコンの履歴を逐次チェックする

- 相手がいつ誰とどこにいるのかを24時間把握していないと安心できない

- パートナーの財布やプライベート用の通帳などの金銭的な使用状況を確認する

- パートナーの衣服ポケットやバッグの中などを探って不審なものがないか確認する

- 一日に2回以上の連絡を強要する

- 相手の好みのタレントなどが出演する番組やサイトなどを見ることを禁じた

- 自分を置いてプライベートで外出することが許せない

- 仕事やアルバイトなどをやめてほしいと考える

- 相手のSNSを執拗に確認する

- 連絡に直ちに応答がないと不安になって相手に当たる

研究

DSM-5によると、オセロ症候群は妄想性障害―嫉妬型で、パートナーが不貞行為を行っているのではないかという思いを後押しする病的または異常な嫉妬が基礎軸であることを意味します[6]。

一説には、このオセロ症候群における妄想的嫉妬の原因として、前頭葉機能障害が問題となる可能性があるとするものもある[7]。★

★Amazon商品ページより★

「ああ、あさはかな! このおれは! なんというあさはかなことを!」――。

『ロミオとジュリエット』より切なく、『ハムレット』よりも激しい。

★妻を愛しすぎた男のラブストーリー。★格調高き名訳で贈る「愛の悲劇」。

ムーア人の勇敢な将軍オセローは、サイプラス島キプロス島 - Wikipedia

の行政を任され、同島に赴く。副官に任命されなかったことを不満とする旗手イアーゴーは、策謀を巡らせて副官を失脚させた上、オセローの妻デズデモーナの不義をでっちあげる。嫉妬のあまり、妻を自らの手で扼殺したオセローは、すべてが、イアーゴーの奸計であったと悟り自殺する。

シェイクスピアの後期の傑作で、四大悲劇の一つ。

目次

オセロ―(Othello)

解題 福田恆存

解説 中村保男

本文より

オセロ― 罪に決っている、それは罪なのだ。おれの口に、あらわにそれを言わせるな、清らかな星ども! それは罪なのだ。あれに血を流させたくはない。どうして傷がつけられよう、雪を欺くその肌の白さ、石より滑らかなその肌に――だが、どうしてもお前は死なねばならぬのだ、死ななければ、次々に男を陥れる。さあ、火を消せ、そうしておいて、あれの命の火を消してやるのだ。……(第五幕第二場)

ウィリアム・シェイクスピア Shakespeare,William(1564-1616)

ストラトフォード・オン・エイヴォンに生る。20歳頃出郷、初めロンドンで役者、後に座付作者として活躍。『ロミオとジュリエット』をはじめ約37編の史劇・悲劇・喜劇を創作。詩作にも秀で、エリザベス朝ルネサンス文学の巨星となる。47歳で突如隠退、余生を故郷で送った。

福田恆存(1912-1994)

東京本郷に生まれる。東京大学英文科を卒業。中学教師、編集者などを経て、日本語教育振興会に勤める傍らロレンスの『アポカリプス』の翻訳や芥川龍之介論などの文芸評論を手がける。戦後は、評論『近代の宿命』『小説の運命』『藝術とはなにか』『人間・この劇的なるもの』『私の幸福論』『平和の理念』等を刊行。また、国語問題に関して歴史的仮名遣い擁護の立場で論じた『私の國語教室』がある。訳業に『シェイクスピア全集』(読売文学賞受賞)の他、ワイルド、ロレンス、エリオット、ヘミングウェイ作品等がある。劇作家、演出家として劇団「昴」を主宰し、演劇活動も行なう。全集に『福田恆存全集』『福田恆存翻訳全集』がある。★

オセロー (新潮文庫) | シェイクスピア, 恒存, 福田 |本 | 通販 | Amazon

★Wikipediaより ★

『オセロ』(英語: OthelloまたはThe Tragedy of Othello: The Moor of Venice)は、1951年のアメリカ映画。 監督・主演はオーソン・ウェルズ。

原作はウィリアム・シェイクスピアによる戯曲『オセロ』。

1952年のカンヌ国際映画祭においてグランプリ(当時の最高賞)を受賞。日本では1993年に劇場公開されている。

ストーリー

ヴェネチア公国に仕えるムーア人の軍人であるオセロは白人女性であるデズデモーナと結婚する。デズデモーナの父親は二人の結婚に反対するが、デズデモーナはオセロのあとを追って、オセロの派遣地であるキプロス島に向かう。オセロの部下でありながらオセロを嫌っている旗手のイアーゴはオセローを陥れるために、キャシオとデズデモーナが浮気しているという嘘をオセローに密告。嘘の真実味を増すために、イアーゴは、オセロがデズデモーナに送ったハンカチを盗み、キャシオーの部屋に置く。嫉妬の情に駆られたオセロはイアーゴにキャシオーを殺すように命じ、自らはデズデモーナを殺してしまう。

キャスト

- オセロ:オーソン・ウェルズ

- デズデモーナ:シュザンヌ・クルーティエ

- イアーゴ:マイケル・マクラマー

- ロデリーゴ:ロバート・クート★