![]()

![]()

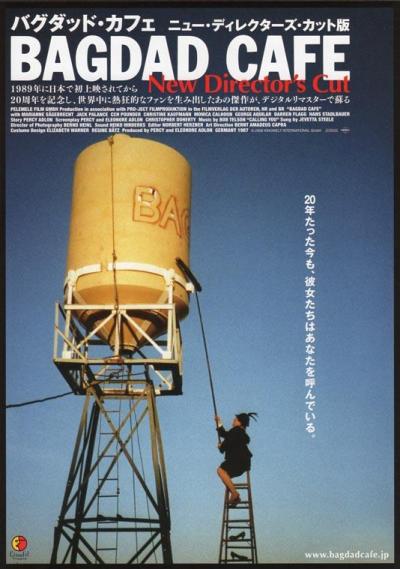

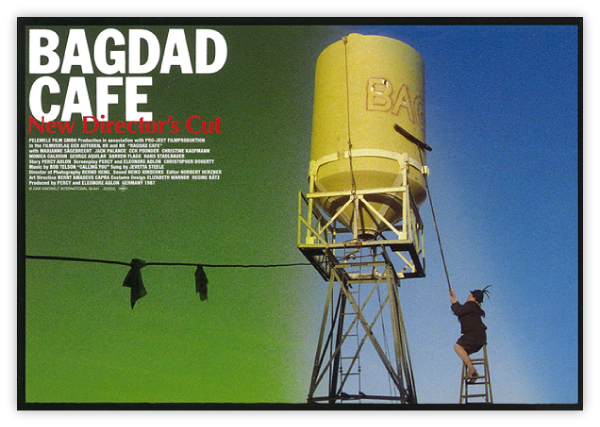

![]() 『バグダッドカフェ』

『バグダッドカフェ』![]()

![]()

![]()

『バグダッド・カフェ』(原題:Out of Rosenheim、英題:Bagdad Café) は、 1987年制作の西ドイツ映画。

概要

アメリカ合衆国の砂漠地帯にあるダイナー兼ガソリンスタンド兼モーテル「バグダッド・カフェ」に集う人々と、そこに現れたドイツ人旅行者の女性の交流を描いた、大人のためのファンタジーの趣がある作品。

ジェヴェッタ・スティール(英語版)が歌うテーマ曲「コーリング・ユー(英語版)」は、第61回アカデミー賞歌曲賞にノミネートされたほか、映画公開後も多数の歌手によりカバーされるヒット曲となった。

数回にわたり、再上映のための新編集版が製作されている(後述)。

日本では1989年に東京都のミニシアター「シネマライズ」で初公開され、同館では数か月にわたりロングランヒットし、当時の日本国内におけるミニシアターブームを代表する一作となった。

ストーリー

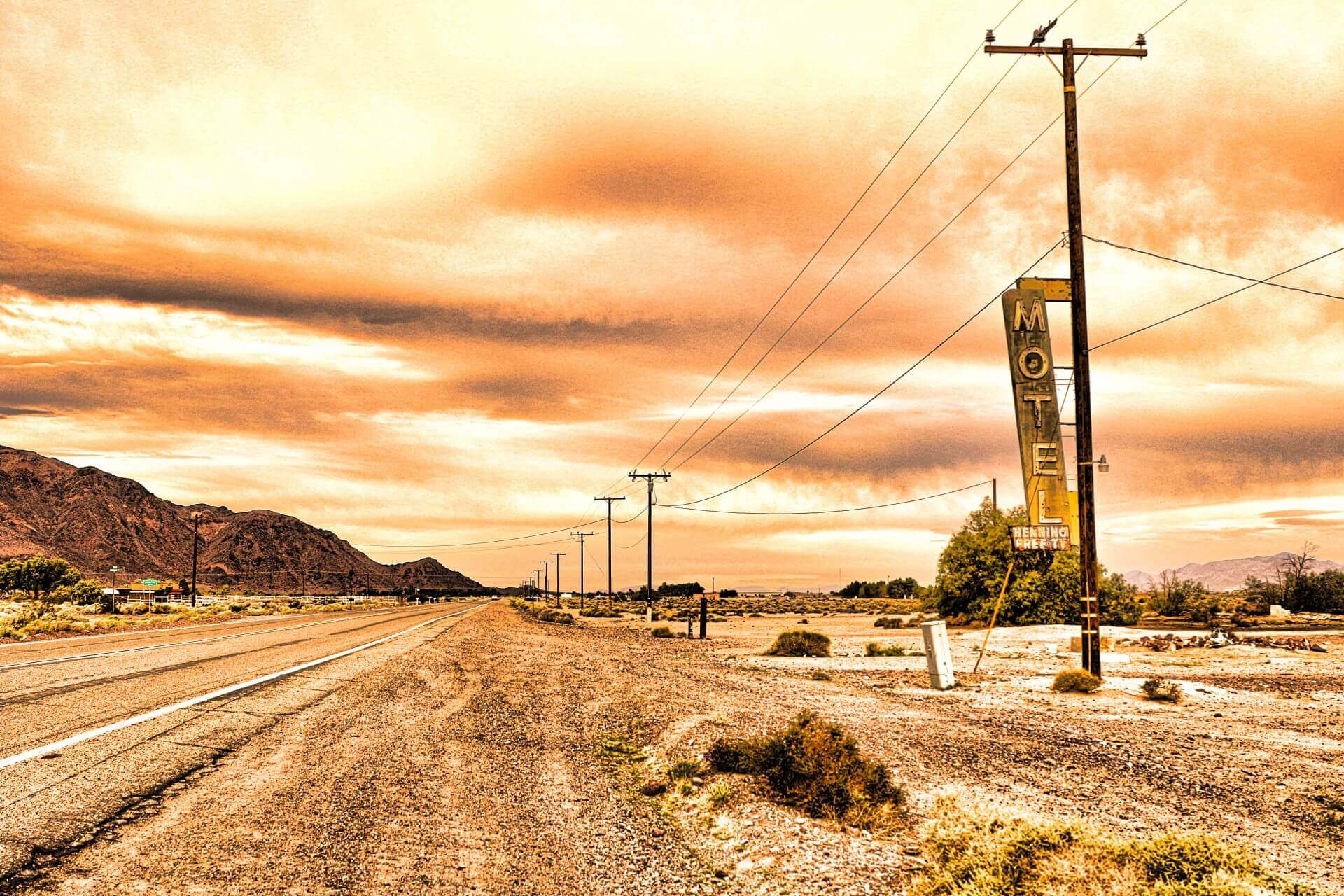

モハーヴェ砂漠を貫く幹線道路。ドイツから旅行に来た夫婦がラスベガスを目指す中、レンタカーの中で喧嘩を始め、妻・ジャスミンは車を降り、自分の荷物を持って飛び出してしまう。

ジャスミンが重いトランクを引きずって歩き続けた先には、砂漠の中に孤立したように存在する、さびれたダイナー兼ガソリンスタンド兼モーテル「バグダッド・カフェ」があった。その店ではちょうど、女主人・ブレンダが、仕事をしない夫を怒鳴り散らし、追い出したところだった。モーテルの部屋を借りたジャスミンは、部屋の壁に飾られた、2つの太陽(幻日)が輝く空を描いた風景画に魅了される。われに返り、着替えようとトランクを開けるが、そこに入っていたのは夫の着替えや生活用品だった。持ってきたのは自分のトランクだったが、荷物を詰め間違えていたのだった。部屋の掃除に入ったブレンダは、男ものの服やひげ剃りなどが部屋に広げられているのを見て不審を抱く。

暇をもてあましたジャスミンは、勝手に店の大掃除をしたり、赤ん坊をあやしたりするうち、バグダッド・カフェの店員のようにふるまうようになり、少しずつブレンダの警戒を解いていきつつ、カフェに集う人々とも打ち解けていく。また、夫の荷物の中に入っていた手品練習セットで遊ぶうち、手品の腕前が上達し、カフェの客に披露すると、評判が評判を呼んで、かつて閑古鳥が鳴いていた店は、マジックショーを上演するダイナーとして大繁盛となる。

ある夜、地元の保安官が店に現れ、ジャスミンにビザの期限切れと労働許可証の不所持をただし、ドイツへの帰国を命じる。ジャスミンが去ったバグダッド・カフェには、人々が寄り付かなくなった。

しばらくのち。バグダッド・カフェにふたたびジャスミンが現れた。カフェの人々とジャスミンは、再会を喜び合った。これまでのようにマジックショーを上演する日々を送る中、ジャスミンの部屋を、店の常連客の老画家・ルディがたずねる。ルディはジャスミンの部屋にある風景画の作者で、画家とモデルとして頻繁に会ううちに、惹かれ合うようになっていた。ルディは「再会できてうれしいが、このままではふたたびビザの問題が起こる。アメリカ市民と結婚すれば問題は回避できる」と告げる。それは不器用な結婚の申し出だった。ジャスミンは「イエス。ブレンダと相談するわ」と返答した。

登場人物

- ジャスミン・ムンシュテットナー[1]

- 本作の主人公。自身では「ヤスミン」と名乗る(ドイツ語では子音Jが硬口蓋接近音となるため)。ドイツ・バヴァリア州ローゼンハイムからアメリカにやってきた旅行者の中年女性。夫いわく、「太ったドイツ人の女」。バグダッド・カフェのモーテルに住み着き、店の手伝いや、常連客のルディの絵のモデルをするようになる。ひどく濃いコーヒーを好む。ビザの問題のため一時帰国したのち、すぐに舞い戻る。

- ブレンダ

- バグダッド・カフェの女主人。ジャスミンがやってきた頃には、子育てと店の経営難のために常に機嫌が悪く、誰に対しても怒鳴り散らしていた。ジャスミンと打ち解け、笑顔を取り戻す。

- カヘンガ

- バグダッド・カフェの店員。客がいないときは常に、カウンターの後ろでハンモックを吊って眠りこけている。

- フィリス

- ブレンダとサルの娘。ダンスが得意で、マジックショー上演時はダンスで観客を盛り上げる。

- サル・ジュニア(サロモ)

- ブレンダとサルの息子。ピアノに熱中していて、常にカフェの中に置かれたピアノを弾いている。ブレンダに注意されたときや、カフェの外にいるときは、鍵盤の形にかたどられた板の上に指を這わせていた。マジックショー上演時は伴奏を担当。ジャスミンがドイツから来たと知って、バッハの祖国であることから憧れを抱く。

- 赤ん坊

- 名前は不明。ブレンダが世話をしていたが、物語の中盤でサロモの子供であることが明らかにされる。

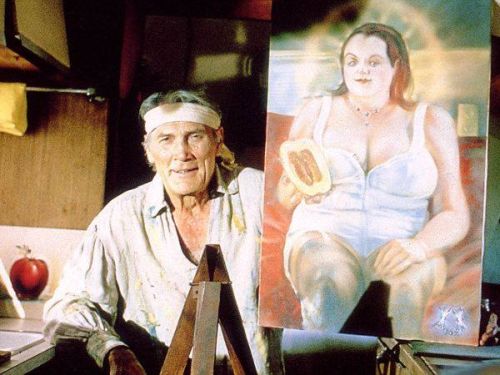

- ルディ・コックス

- バグダッド・カフェのそばにトレーラーハウスを設置し、絵を書いて暮らしている老人。かつてはハリウッドで映画美術の仕事をしていた。光の輝きが2つ横に並んだモチーフを好み、それを図案化したものを自身の作品の署名の代わりとしている。ジャスミンはそのマークを自分の入れ墨にした。

- デビー・ベビー

- 女入れ墨師。モーテルの一角に店を開き、カフェの常連のトラック運転手などに入れ墨を施している。ほとんど台詞を発しないが、物語の終盤、突如カフェの人々に「仲がよすぎるわ」とだけ告げ、旅に出た。

- エリック

- カフェとモーテルの間の空き地にテントを張って住み着いている若者。ブーメランで遊んだり、フィリスに勉強を教えたりして過ごしている。

- サル

- ブレンダの夫。注文したコーヒーマシンをいつまでも取りに行かず、代わりに砂漠で魔法瓶(ジャスミンの忘れ物)を拾って帰ったことでブレンダの怒りを買い、店を追い出された。その後しばらくは、高台に停めた自動車に寝泊まりしながら、双眼鏡越しにバグダッド・カフェを観察するだけの日々を送っていた。やがてブレンダと和解する。

- ムンシュテットナー氏

- ジャスミンの夫。嗅ぎたばこを常用している。ジャスミンを探すため、ジャスミンより先にバグダッド・カフェにたどり着いたが、店の異様な雰囲気に圧倒され、すぐに立ち去った。これ以降一切登場せず、言及もされない。

- アーニー

- 地元の保安官。先住民系で、2本の三つ編みに束ねた長髪がトレードマーク。不法滞在者となったジャスミンに帰国を命じた。

キャスト

- ジャスミン:マリアンネ・ゼーゲブレヒト

- ブレンダ:CCH・パウンダー

- ルディ:ジャック・パランス

- デビー:クリスティーネ・カウフマン

- フィリス:モニカ・カルフーン

- サロモ:ダロン・フラッグ

- カヘンガ:ジョージ・アギラー

- サル:G・スモーキー・キャンベル

- ムンシュテットナー氏:ハンス・シュタードルバウアー

- エリック:アラン・S・クレイグ

- アーニー保安官:アペサナクワット

- ロン(運転手):ロナルド・リー・ジャービス

- マーク(運転手):マーク・ダネリ

- レイ(運転手):レイ・ヤング

- ゲイリー(運転手):ゲイリー・リー・デイビス

製作

ロケーション

撮影はカリフォルニア州ニューベリースプリングス(英語版)で行われた。「バグダッド」は同名の中東の都市のことではなく、当地の地名(en:Bagdad, California)である。

撮影に使われたカフェ部分の建物は、実際にダイナーとして営業していた店舗を用いた。撮影終了後、店は映画と同じ店名の「バグダッド・カフェ」に改められ、多くの観光客が訪れる名所となっている[2]。

再編集版

1994年には、オリジナル版に17分の未公開カットを追加した『バグダッド・カフェ 完全版』がリバイバル上映された。この『バグダッド・カフェ 完全版』の画面比率をビスタサイズ(1.66:1)からワイドスクリーンサイズ(2.35:1)にカットし、色調などを再調整した『バグダッド・カフェ 完全版 デジタル・ニューマスター』が映像ソフト化され、日本では2003年4月25日にDVDとして発売された。

2008年には、パーシー・アドロン(英語版)監督が全てのカットの色と構図を調整し直した『バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版』が製作され、カンヌ国際映画祭で上映された。日本でも、初公開から20周年を迎えた2009年12月5日よりユーロスペース、シネ・ヌーヴォほかで全国順次公開された。

音楽

受賞

- 1989年 第14回セザール賞最優秀外国映画賞

- 1989年 「コーリング・ユー」 第61回アカデミー賞歌曲賞(ノミネート)

他媒体版

- 1990年にアメリカ合衆国・CBSでテレビシリーズのシットコム作品『Bagdad Cafe(英語版)』が製作された。ジャスミン役はジーン・ステイプルトン、ブレンダ役はウーピー・ゴールドバーグ。全15話。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

モハーヴェ砂漠。

物凄く面白かった。

こういう面白さがあるんだ、という出会い。

この映画のテーマ曲「コーリングユー」は一時脳内をヘビロテしていたが、それ故、映画を、この曲のような、まったり地獄だと思い込んで観ずにいたのだ。

いや、まったり地獄の恍惚というものはあって、しかしそれがストーリーになっていたら、立ち直れないような気分になるのではと避けていたのだ。

しかし、正にその終わらないまったり地獄を救うために現れるのが、ジャスミン・ムンシュテットナー。彼女はメリーポピンズだと思った。または、終わらない日常を繰り返す地獄にはまっていた一刻館に現れた、音無響子さん。

砂漠に現れた天使ジャスミン・ムンシュテットナーの独特さを、愛さずにはいられない。

演じたのはマリアンネ・ゼーゲブレヒト。

★マリアンネ・ゼーゲブレヒト(Marianne Sägebrecht, 1945年8月27日 - )は、ドイツの女優。バイエルン州シュタンベルク・アム・ゼー出身。

来歴

16歳でミュンヘンに移る。

幼少期から芝居に興味を示しており、学生時代には劇団の一員となるが、一方で写真や医療について学ぶ。

19歳で結婚し娘を儲けている。またこの頃、夫と妹と共に地元シュタンベルクのキャバレー“Spinnradl”で4年間勤務していた。

76年に離婚後、77年に実験的要素が強い劇団オペラ・キュリオーザを旗揚げし、ベルリン・ミュンヘン・ハンブルクなどを巡演する。

79年に舞台を観たパーシー・アドロン監督に見出され、自身の演出するTVドラマ『キショット』に起用され、引き続き83年には映画「Die Schaukel」にも出演。さらに84年には『シュガーベイビー』で主人公マリアンネ役に抜擢され、この作品でエルンスト・ルビッチ賞を受賞。

87年にもアドロン監督作の『バグダッド・カフェ』でヤスミン役を演じ、彼女の代表作となる。またこの作品が世界的大ヒットになったことで、ハリウッドからも声がかかり、ポール・マザースキー監督の『パラドールにかかる月』やダニー・デヴィートが監督した『ローズ家の戦争』に出演。

92年にはドイツ・フランス合作の「Martha et Moi」でヴェネチア映画祭の最優秀女優賞を受賞。

97年にはベルリン映画祭の審査員を務めている。

現在もドイツの映画・TVで活躍している。★

バグダッド・カフェの女主人ブレンダは、子育てと店の経営難のために常に機嫌が悪く、誰に対しても怒鳴り散らしていた。しかし、誰のどんなに尖った言葉もクッションのようにマシュマロのようにうけとめ、というかその切っ先をマジックのように消し、なかったことのようにして平然としているのがジャスミン。ドイツ人だから細かい生活用語やスラングが分からない、ということも功を奏しているのかもしれない。ジャスミンとケンカして一人で車でバグダッドカフェに来た夫は、ドイツ語を話していた。

ジャスミンが来たことで、公私混同して滅茶苦茶だったカフェの混沌に、秩序が生まれる。

その様子が、まるでビッグバン後の、散逸したガスが所々集まっては星を作ってゆく様のようで感動した。

他者という鏡が出来たことで、絶対的で、故にルールや規則などの無かった井の中の蛙的家族経営が相対化されて急速にブラッシュアップされてゆくのだ。

改革のきっかけには、その内部の日常を破る非日常が必要で、それがジャスミンの偶然の訪れ。

この一家の膿が出た。

それはジャスミンにぶつけられた。しかしジャスミンの吸収力はそれらをなかったことにする、水に流す。

ジャスミンはいわば一人で何でも呑み込んで水に流す、ガンジス川。

その浄化力が、天使。

ガンジス川

そんなジャスミンはふっくら天使のようであり、傾聴力のある菩薩様のようでもある。

ジャスミンの適応力、改革力、面白がり力、は全く人生の教科書。この、マジックショーによって廃れたカフェがみるみる繁盛してゆく様に町おこし映画『フラガール』を想起した。

この映画は、対照的な二人の女の友情の物語でもあるし、

荒野の思わぬところに咲いた小さな花のような、大人の恋物語でもある。

カフェの女主人、ブレンダの滅茶苦茶なエネルギーが凄い。この、ただただ攻撃的に発散するしかなく、それ故疲労感、虚脱感、孤独感が甚だしかったブレンダが、決して言い返さず、誤解されても馬鹿にされても全く傷付かないような包容力の半端ないジャスミンの存在によって、変わる。底無しだった井戸に底が出来て水が湧き溜まってゆくような。掬っても掬ってもザルのように溜まらず虚しかったものが、ジャスミンによって目が詰まって溜まるようになった充実感というか。

そして、その日暮らしでその時その時の感情をぶつけるしかなかったブレンダが、刹那的自暴自棄的ではなく、建設的にものを考えられるようになってゆく。その様子が表現されているのが素晴らしい。

それまでは、公私の区別が全くなかったカフェ。動物的な愛情はあるが、仕事の出来ない夫。言う事をきかない二人のこども。こどもの赤ちゃんは泣きっぱなし。衝動的に夫は出てゆく。いわゆる自己肯定感など持てないブレンダは、自分のモーテルに泊まると言ったジャスミンに、「本当に?ここに?」と念を押すのだ。ここで笑ってしまった。

こういうのはドリフのコントによくあった。「ここに泊まる?ほんとに?」と志村演ずる宿屋のおかみ。「ああ」といかりや。「あんたほんとにほんとにこんなとこに泊まるっての?」「ああ」「ほんとにほんとにほんとうのほんとうに?」「うるさいよ、泊まるんだよ!」といかりや演ずる客の方が怒り出す、といういつものパターン(笑)。

こういうのは恋愛漫画でもある。

「え、このわたしが好き?」「うん」「このわたしを好きだっていうの?」と自分で自分を指さしながら、決まって後ろに他の人がいないか確かめる。「うん」「ほんとのほんとにこんなわたしを好きだっていうの?」「好きだって言ってんだろ!」と怒った勢いでキス、といういつものパターン(笑)。

この黄色い昭和の(笑)魔法瓶が、正に魔法のような威力を発揮する小道具となる。頭を手の甲で押すと、戻るときに空気音がスヘーッと鳴る。それが懐かしく、ウケる。

店員のカヘンガ。物静かでかっこいい。

昭和の少女漫画でなら、「訳アリの、謎の喫茶店店員」というキャプションが付きそうな、カヘンガ。

この映画のテーマは、異文化コミュニケーションとも言える。

ブレンダは、ジャスミンが女一人で、車も無しで、トラベラーズチェック支払いで、変なスリッパを使って、見たこともない物を洗面台に置いて、カバンの中に男物の服しかなく……というようなことを根拠に「絶対変(weirdウィアード)」と決めつけ、保安官を呼ぶ。

このような決めつけは、この陸の孤島のような立地で女主人をやっているブレンダには身内を守るために必要な本能、とも言える。

しかし駆け付けた保安官と近くのトレーラーハウスに住んでいるカフェ常連客の老画家は、「何も法律に違反していない、何を着ようと本人の自由」「そうだここは自由の国だ」と公平にジャッジ。

この感じが良かった。

それを聞き、正にプンプンして過剰に体を左右に揺らしながら、ジャスミンの部屋からカフェに戻ってゆくブレンダの様を演じきったCCH・パウンダーが、ザ・エンターテイナーだった。

画面の端が、時々ダンボール箱の穴っぽくなる。それが、「ここ」を覗き見しているような気分にさせる。

終始砂煙のヴェールがかかったようなノスタルジーカラー。

「コーリングユー」、本気で聴くときには酔い止めが必要。それくらい、酔う。方位磁石が通用しなくなる砂漠や樹海に迷い込む。

こちらはラブサイケデリコの「コーリングユー」

![]()

![]()

![]()

ブレンダの息子がカフェのピアノで練習しているのが、ドイツのバッハの平均律。

この曲の調べが、カフェの時空の狂ったかみ合わせを調律するかのように響く。息子は、始めジャスミンを疎外していた。しかしジャスミンの行動を見るなかで、信頼感が生じ、ラスト近くでは「この人は僕の音楽を分かってくれる唯一の人なんだ!」とブレンダに言うまでになる。

尊敬するバッハとジャスミンが同じ国の人ということも、好作用する。

ジャスミンは、ほとんどただそこにいるだけ。しかし、怒りばかりをアウトプットする母親に慣れているこども二人には、ジャスミンがお地蔵さんのような存在として作用してゆく。攻撃的に言い返す、防衛的に躱(かわ)す、という対応が普通だった二人は、ジャスミンと接するうちに、自己防衛ではない本来の素直な自分を取り戻してゆくのだ。

カフェ内には、パーソナルスペースという概念が体現される。

ジャスミンが来る前は、女主人のブレンダが、誰にも噛みつくように、掴みかかるように、胸倉をつかみ上げるように喚いていた。しかし、ジャスミンが来て親交が生じてから、ブレンダに心の余裕が生まれる。そしてそういう気持ちにさせてくれた、お客さんであるジャスミンへの敬意が生じる。敬意が生じると、その人の自分スペースを侵さないような配慮が湧く。

結果、触れずに何かを伝達するための、敬語、ジェントルマンな行動、が出てくる。

このシーンが、可笑しさ寸前の感動。

「お母さん、なんでそんないつもと違う丁寧な言葉で話すの?」とこども。

「あの人はお客さんだからよ」とブレンダ。

「じゃあ〇〇は?」

「こっちは家族よ」

ここは、嬉しい半分少し寂しい感じ。

ジャスミンは、家族じゃないんだ。

家族になればいいのに……。

ラストは、家族になりそうなムードの中で、ジ・エンド。

カフェ内にはバッハの写真が貼ってある。