ようこそ映画の小部屋へ![]()

今夜は![]()

![]()

![]() 『十二人の怒れる男』

『十二人の怒れる男』

をお迎えしました![]()

![]()

![]()

『十二人の怒れる男』(じゅうににんのいかれるおとこ、12 Angry Men)は、1954年製作のアメリカのテレビドラマ。またそのリメイクである1957年製作のアメリカ映画。これらを原作にして制作された舞台作品。原作はレジナルド・ローズ。

「法廷もの」に分類されるサスペンスドラマ・サスペンス映画であり、密室劇の金字塔として高く評価されている。ほとんどの出来事がたった一つの部屋を中心に繰り広げられており、「物語は脚本が面白ければ場所など関係ない」という説を体現する作品として引き合いに出されることも多い。日本では、アメリカの陪審制度の長所と短所を説明するものとして、よく引用される。

本作品の発端は、レジナルド・ローズが実際に殺人事件の陪審員を務めたことである。その約1ヶ月後には、本作の構想・執筆に取りかかったという。

あらすじ

父親殺しの罪に問われた少年の裁判で、陪審員が評決に達するまで一室で議論する様子を描く。

法廷に提出された証拠や証言は被告人である少年に圧倒的に不利なものであり、陪審員の大半は少年の有罪を確信していた。全陪審員一致で有罪になると思われたところ、ただ一人、陪審員8番だけが少年の無罪を主張する。彼は他の陪審員たちに、固定観念に囚われずに証拠の疑わしい点を一つ一つ再検証することを要求する。

陪審員8番による疑問の喚起と熱意によって、当初は少年の有罪を信じきっていた陪審員たちの心にも徐々に変化が訪れる。

登場人物

- 陪審員1番

- 中学校の体育教師でフットボールのコーチ。陪審員長として議論を進行させる。

- 陪審員2番

- 銀行員。気弱だが慎重に無罪説に同意する。

- 陪審員3番

- メッセンジャー会社経営者。息子との確執から有罪意見に固執する。

- 陪審員4番

- 株式仲介人。冷静沈着な性格で論理的に有罪意見を主張する。

- 陪審員5番

- 工場労働者。スラム育ちで、ナイフの使い方に関してその経験を述べる。

- 陪審員6番

- 塗装工の労働者。義理、人情に篤い。

- 陪審員7番

- 食品会社のセールスマン。裁判にまったく興味がない。ヤンキースの試合を観戦予定で時間ばかり気にしているが、夕立で試合が流れたため面倒くさくなる。

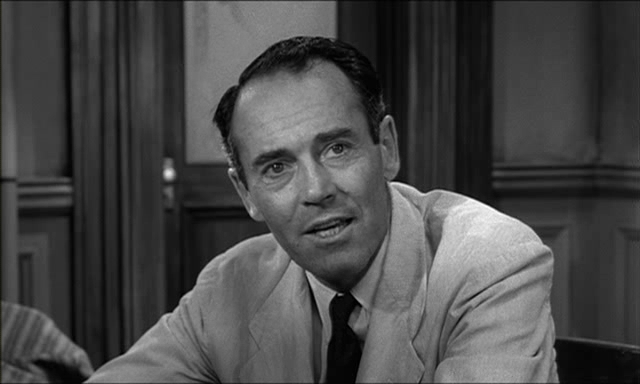

- 陪審員8番

- 建築家。検察の立証に疑念を抱く。最初から無罪を主張した唯一の人物。

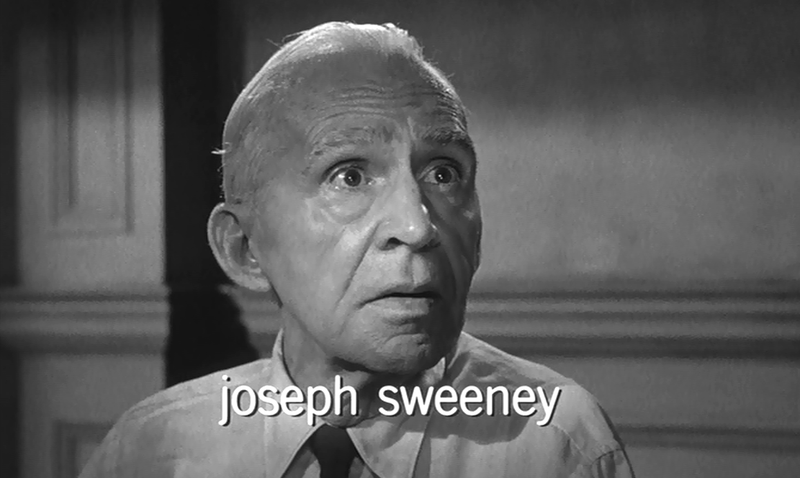

- 陪審員9番

- 80前後の老人。8番の意見を聞いて最初に有罪意見を翻す。鋭い観察から証人の信頼性に疑問を投げる。

- 陪審員10番

- 居丈高な自動車修理工場経営者。貧困層への差別意識から有罪を主張。

- 陪審員11番

- ユダヤ移民の時計職人。強い訛りがある。誠実で、陪審員としての責任感が強い。

- 陪審員12番

- 広告代理店宣伝マン。スマートで社交的だが軽薄な性格で、何度も意見を変える。

鮮やか!お見事!

設計図のような脚本。

最初から無罪を主張していた、ヘンリー・フォンダ演じる陪審員8番も、建築家という設定。

12人が本気で怒っている。

それぞれの理由で、それぞれの角度から、それぞれの立場で、それぞれの気質で。

無罪主張一人が

無罪主張12人になってゆく。

それを説得する陪審員8番の、粘り強さ、根気に脱帽。

そして怒れる男たちの、人間臭さがとんでもなく魅力的。みんなそれぞれ本気で怒っている。それぞれの立場がある人々が、たまたまこの日、ここに集った。そのピックアップ性。サンプルなのだ、無作為抽出、市民のサンプル12人。その年齢も経歴も異なる12人が、被告人の少年の状況を洗い出す。この人たち12人全員が有罪とすれば少年は電気椅子で死刑。

この少年を出しているのがいい。

法廷で、この12人は裁判を傍聴する(わたしも大学一年のとき、一般教養の法学の授業で東京地方裁判所の傍聴をしたが、見るということは、聞くということは、その場に居合わせるということは、責任が生じるということだ。被告人の縛られた両手を見てしまったら、もう無関係とは言えないと感じた)。

この映画の被告人は18歳の少年。父親殺しの容疑。ナイフで殺した、ということになっている。

この被告人の、後ろ姿だけならまだ無関係でいられた。無関係を装えた。無責任でいられた。

しかし観客は、この被告人の目を見てしまう。

もう、目を見た時点で無罪と思いたいような、それは思い込みなのだがでもそう思い込みたいような、そういう無垢な、野生の小鹿のような目なのだ。外見で判断するなという言い方があるが、外見だけではない、オーラを感じて。

その少年の目を見てしまったがために、観客は13人目の陪審員になって、ヘンリー・フォンダ演じる陪審員8番と共に、無罪を信じる側でこの映画に参加することになる。

室内は蒸し暑い。話し合う内に、誰もの脇の下や背中が汗でびっしょり濡れる。

そんななか陪審員8番は決して緩まない、だらけない。

この人は少年の命を自分の命として感じている。

他の人は、チケットを取った野球の試合に間に合うかどうかで気もそぞろだったり、

自分の広告会社のことで頭がいっぱいで身が入らなかったり、

貧困層に対する偏見差別で、個人ではなく属性で有罪と決めつけたり。

しかし、みんな怒っているコンディションにある、ということでは一致している。

しかしその怒りをぶつけ合っているうちに、だんだん、真実とは、事実とは、証拠とは、記憶とは、証言とは、状況証拠とは、物的証拠とは、自白とは、親子とは、反抗期とは、ということを誰もが真剣に考えざるを得なくなってくる。

ABCの三人が同じ交通事故を目撃したとして、三人が同一人物でない段階で、証言に、少なくとも目撃した角度の差が出てくる。

本当の事実を知っているのは事件の当事者だとも言えるが、しかし本人が自身の記憶を頼めない心理状態、脳のコンディションということもある。

思い違いということもある。

世の中には絶対○○です、と言った舌の根も乾かぬうちに絶対△△です、と断言する人もいる。

だったら写真はどうか。しかし写真機や映写機は正しく真実をうつすのか。

そうなると、究極、悪意があったかなかったか、なのだろう。

過失致死は悪意がなかった。

相手が死んでなくても殺意があったら、自分と相手の関係は死ぬ。自分の良心も死ぬ。

この映画では結局、12人全員が無罪主張となり、解散する。

あの少年の命は救われた。

最期に翻った陪審員3番▼

は、息子との確執から頑なに有罪を主張し続けていた。被告人に、自分の息子に対する嫌悪を投影していたのだ。

しかし、裁判の様子を書き写していた紙を出そうとして、笑顔の息子とのツーショット写真が出てきて、それに「バカ息子が!」と言ったとたん涙声で「無罪!」と陥落。

(他の人たちは退室し、部屋に残った二人。陪審員3番にジャケットを着せる、陪審員8番。陪審員は互いの名前を知らない。)

この映画はテーマは重いが、この次々無罪に翻る感じは爽快でもあり、オセロっぽい。

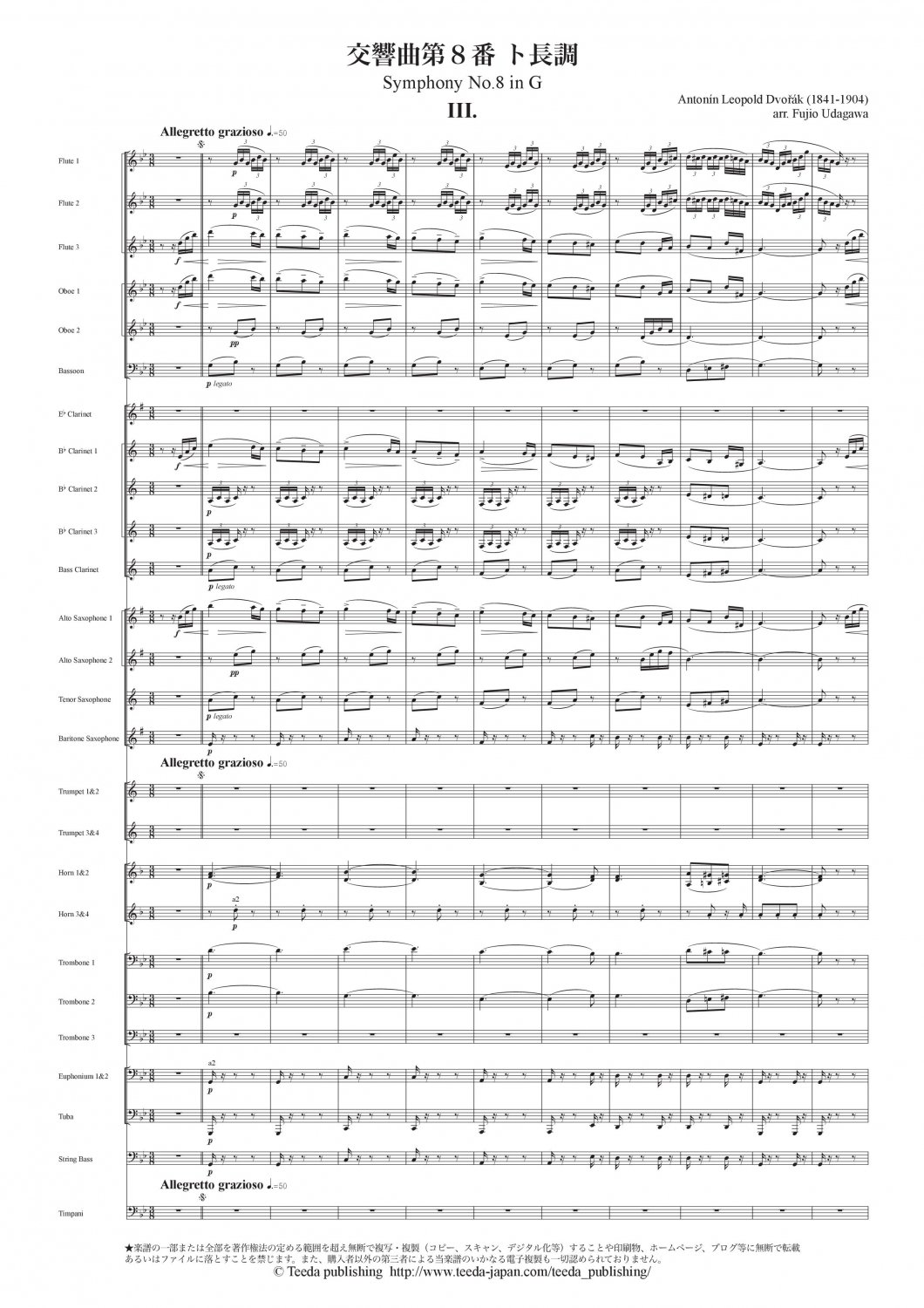

また、この完璧なシナリオは、何度も再演される交響楽の楽譜のようでもある。

トランペットはあくまでトランペット、ヴァイオリンはあくまでヴァイオリン。トラペットがヴァイオリンになることはない。

また、服を着た動物12種という感じもする。トラはあくまでトラ。馬はあくまで馬。トラが馬になることはない。

その、唯一無二性のシンフォニー。

第一ヴァイオリンが建築家の陪審員8番。

チューニングがあって、旋律を奏で始める(無罪を主張し始める)。怒りの指揮者▲は正義の女神。

他の11人が陪審員8番に、いい加減にしてくれ、早く帰りたいんだと怒りをぶつけて議論がヒートアップするごとに、この無罪が、土くれから轆轤で成形されてゆく壺のように、

息をして命を得て息づいてゆく。

そして、12人全員が無罪主張となったとき。

まるでその無罪は、この12人の集った時間が育てた一つの命のように脈打っているのだ。

そのことに観客はもちろん、陪審員も感動する。

しかしこの12人は友達でも仕事仲間でもない。

部屋を出れば、赤の他人。

この設定が凄い。

日本にも陪審員制度が入ってきたが、アメリカではもっと身近なもの。

身近だが一期一会シチュエーションなのだ。

建物を出た、中で一番老人の陪審員9番は、

陪審員8番

に近寄り、

「わたしは○○だ。あなたの名前は?」

と訊く。

陪審員8番が名乗ると、二人はしっかり目を合わせる。

そして陪審員9番は、去ってゆく。

他の陪審員も、それぞれのリズムを取り戻してそれぞれのライフステージに帰ってゆく。

あれだけ感情を顕わに烈火のごとく怒っていた人たちが、急に黙って一市民になってゆく姿が、愛しい。

きっと12人それぞれにとっても、忘れられない一日となってゆくことだろう。

それぞれの、最も心が素っ裸だった日として。

あんなにも怒った自分が嘘のよう阿修羅様はわしを去っていかれた

九螺ささら![]()

![]()

![]()

興福寺の阿修羅像。

敦煌 莫高窟の阿修羅。

ヘンリー・フォンダの他出演作品。

![Amazon | 荒野の決闘 [DVD] | 映画](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71hByyUNaPL._AC_SL1000_.jpg)

娘のジェーン・フォンダと。

ジェーン・フォンダ。

ジェーン・フォンダ出演作品。

息子のピーター・フォンダ。

孫のブリジット・フォンダ。