洋楽化石人類 ロス・ロボス(Los Lobos)の巻

アメリカの大統領選挙は11月8日の投票日まであと2週間あまり。3回ある候補者のテレビ討論も終わり、選挙は終盤戦です。共和党のドナルド・トランプ候補は「当選したらメキシコとの国境に壁をつくる」と言い続け、まるでメキシコは「仮想敵国」扱い。「壁」と聞いて、ピンク・フロイド(Pink Floyd)やデヴィッド・ボウイ(David Bowie)やU2のファンは、どう思っているでしょう。

1987年のデヴィッド・ボウイのベルリンでのエピソードでわかるように、そもそも空気中を伝わる音楽を「屋外の壁」で遮断するのは物理的に不可能です。また、トランプ氏が嫌がっても人間が国境を越えて移動すれば、その音楽も一緒に移動します。合法、非合法を問わずメキシコからの移民が多いカリフォルニア州では、現地のCDショップに行けば「メヒカーナ(Mexicana)」「ラティーナ(Latina)」「チカーノ(Chicano)」などと書いてあるメキシコ系の音楽がけっこうメジャーな位置を占めていて、そればかり流すスペイン語や英語の放送局もあります。メヒカーナはメキシコ本国の音楽、ラティーナはアルゼンチンなども含めたラテンアメリカ全体の音楽、チカーノはアメリカ国内のメキシコ移民の音楽です。

チカーノの歌詞はスペイン語もあれば英語もあります。伝統的なラテン音楽のバンドもあれば、アメリカンなロックもカントリーもR&Bもラップもあります。ギター1本で聞かせるシンガーソングライターも、セクシーアイドルっぽい女性ポップシンガーもいます。メキシコ系アメリカ人の結束は固く、その文化への誇りも高いようで、全米の音楽シーンとはまた別の「われらの音楽マーケット」があるような感じです。なお、ビルボード(Billboard)には「ラテン(Latin Songs)」と「ラテンポップ(Latin Pop Songs)」の全米チャートカテゴリーがあります。

第43回でとりあげるロス・ロボス(Los Lobos)は、そのチカーノの音楽マーケットを基盤にしながら1987年にビルボードの全米シングルチャート1位までのぼりつめた、初めてのアーチストでした。曲は「ラ・バンバ(La Bamba)」。「クカラチャ(La Cucaracha)」のような踊れるメキシコ民謡を、現代に合うようにテンポアップし、ロックっぽくアレンジしています。

なお、メキシコ生まれのギタリスト、ご存知カルロス・サンタナ(Carlos Santana)は、1970年にバンド名「サンタナ(Santana)」名義のアルバム「Abraxas」で全米チャート1位を取りましたが、シングルの「ブラック・マジック・ウーマン(Black Magic Woman)」は4位どまりでした。ロブ・トーマス(Rob Thomas)をフューチャーした1999年の「Smooth」が、彼にとって初の全米シングル1位です。

ロス・ロボスは1974年にLAで結成された5人組(当初は4人)で、全員がメキシコ系アメリカ人です。メジャーレーベルからのデビューは1983年で、当初のメキシカンなサウンドからだんだんとロック色を強めていきました。ロス・ロボスとは「オオカミたち」という意味。ロス(Los)はスペイン語の定冠詞(男性名詞につく男性形)で、LAのLos Angelesは天使たちという意味。悪魔のようなギャングもおりますが……。ラスベガス(Las Vegas)のLasは女性形の定冠詞で、Vegasは草原という意味です。カリフォルニア州もネバダ州も1848年まではメキシコ領でしたが、そんな歴史的な経緯もチカーノのプライドの源なのでしょうか?

曲の「ラ・バンバ」は、メキシコ東海岸の貿易港で、アメリカやフランスに何度も占領された歴史を持つベラクルス(Veracruz)の町で、スペイン領時代の17世紀に生まれた民謡ソンハローチョ(son jarocho)の代表曲でした。カリブ海でつながるキューバの音楽ソン(son)の影響を受けているそうですが、メキシコ人の過半数を占める白人と先住民の混血メスチーソ(Mestizo)の人たちの間では、踊りながら結婚式を祝うためのハレの日の曲として受け継がれてきました。

この曲をアメリカでも一躍、有名にしたのは1950年代のロックスター、リッチー・ヴァレンス(Ritchie Valens)です。LA近郊生まれで両親はメキシコ系というチカーノ。1958年にセカンドシングル「ドナ(Donna)」のB面として発売し全米22位になりましたが、この時、彼はなんと17歳。「ドナ」の歌詞は英語ですが、「ラ・バンバ」は、全米チャートで100位以内に入った最初のスペイン語曲になりました。

ところが、リッチー・ヴァレンスは翌1959年2月3日、ツアーでミネソタ州への移動中に乗った飛行機が悪天候のアイオワ州でトウモロコシ畑の中に墜落し、あっけなく世を去ってしまいます。同じ飛行機に当時人気絶頂のロックスターのバディ・ホリー(Buddy Holly)、ビッグ・ボッパー(Big Bopper)も乗っていて、みんな助かりませんでした。この2月3日は後に「音楽が死んだ日(The Day the Music Died)」と呼ばれるようになり、1972年に全米1位になったドン・マクリーン(Don McLean)の曲「アメリカン・パイ(American Pie)」は、この事件のことを歌っています。マドンナ(Madonna Ciccone)も2000年にカヴァーしました。

1960年代まではボクシングの世界王者マルセル・セルダン(Marcel Cerdan)、遠征中のマンチェスター・ユナイテッド(Manchester United)の選手、死後ノーベル平和賞を贈られた国連事務総長ダグ・ハマーショルド(Dag Hammarskjöld)など、著名人がよく飛行機事故にあいました。運賃が非常に高く、それなりの人しか乗れなかった上に、民間航空機の安全性や運航管理の技術が未成熟だったからです。

この事故で22歳で亡くなったバディ・ホリーは伝記映画『バディ・ホリー・ストーリー(The Buddy Holly Story)』が1978年に製作されましたが、17歳で亡くなったリッチー・ヴァレンスの伝記映画も1987年に製作されました。タイトルはヒット曲からとり『ラ★バンバ(La Bamba)』(ルイス・バルデス Luis Valdés 監督/音楽監督の一人はカルロス・サンタナ)。この映画の主題歌として「ラ・バンバ」を演奏して大ヒットさせ、スペイン語曲で初の全米1位を獲得したのが、ロス・ロボスでした。この曲はスペインなどヨーロッパでも、もちろんメキシコをはじめ中南米でも、ディスコ全盛期の日本でも陽気なダンスナンバーとして売れに売れ、世界を制覇しました。

映画のサウンドトラック・アルバム「La Bamba」は全米で約200万枚を売り上げ、1987年9月にはホイットニー・ヒューストン(Whitney Houston)のセカンドアルバムやマイケル・ジャクソン(Michael Jackson)の「Bad」を抑え、全米アルバムチャートで1位になっています。このアルバムからは「Come On, Let's Go!」という英語の曲もシングルカットされ、全米21位になっています。

その後のロス・ロボスは、アルバムもシングルも全米チャート100位以内に入ることはほとんどなくなりましたが、コンスタントにライブを行ってアルバムを出し「ラテン」「ラテン・ポップ」のチャートにはしっかり入って現在に至っていますから、「一発屋(one-hit wonder)」と呼ぶのはちょっと失礼でしょうか。

バンド自体で、あるいはメンバー個人が、同じラテン系の音楽や、ロックやカントリーなどジャンルの異なるミュージシャンとコラボし、新境地も開いています。たとえば「ボラーレ(Volare)」がヒットしたフランス(ルーツはスペイン)のジプシー・キングス(Gipsy Kings)、「酔いどれ詩人」ことトム・ウェイツ(Tom Waits)、第19回でご紹介したエルヴィス・コステロ(Elvis Costello)、ニール・ヤング(Neil Young)などなど。やはり「ラ・バンバ」がひろく認知され、「メキシコの音楽」という彼らのルーツにして大きなバックボーンを持っているから、さまざまなアーチストからリスペクトされて、共演したいというオファーがくるのでしょう。それは幸せなことです。

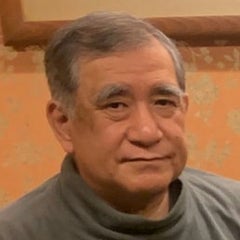

2016年10月22日 寺尾淳

YouTube - Los Lobos La Bamba

YouTube - Ritchie Valens La Bamba

YouTube - Los Lobos Come On Let's Go! Live 1987

次回はアイルランドの「ブームタウン・ラッツ(The Boomtown Rats)の巻」です。ボブ・ゲルドフ(Bob Geldof)一将功成りて万骨枯る。お楽しみに。