セットリストと言うのは楽譜をグループ化する機能で、様々なジャンルの音楽をやっていると、多くの楽譜を分類する必要がありますが、これはPiascoreもforScore何れも機能が用意されています。

但し、PiascoreとforScoreではセットリストに対する考えが若干異なります。

Piascoreのセットリストは何らかのコンサート(ステージ)で演奏する為の曲をまとめたものと言うイメージですが、forScoreの場合は「演奏する為」と言う概念は薄い様で、ジャンル・カテゴリ分類と言う意味合いの様です。

その為、2つのアプリケーションではセットリストに対する動作が異なります。

こちらは、Piascoreの方ですが、メニューの方からセットリストを開いて、必要な楽譜を選択して開く事が可能です。

セットリスト

セットリストの中

先の考え方によるforScoreとの大きな違いは譜捲りとブックマークに出てきます。

元々、Piascoreは中央部分をタップしてメニュー表示をさせると曲のタイトルが一番上に表示されますが、セットリストに所属していない曲はその下のタブは曲名がそのまま表示されますが、セットリストに所属している場合はセットリストの名称が表示されます。

又、曲のページ数は、曲のページ数/セットリストの合計ページ数と言う表示となります。

つまり、Piascoreの場合は、セットリストとしてグループ化した1つの譜面と言う考え方で、表示されている曲の最終ページを譜捲りすると次の曲の先頭ページを表示しますし、下にあるカーソルの範囲はセットリスト全てとなります。

この考え方が良いのはライブなどで、プログラムの曲を続けて表示させる。と言う様な場合は一々曲を選んで表示させる必要が無いので良いかもしれません。

自分はそういうステージを行うことはありませんが、プロの方は曲順含めて登録しておけば次々に譜めくりしていけば済みますから、この考え方は悪くないのかもしれませんが、forScoreの場合も「設定」の中に「楽譜間を捲る」と言う項目があり、この中の「セットリスト」を選ぶとセットリストに登録されている楽譜を連続で捲ることが出来ます。

forScoreの方が、必要な場合はセットリストをコンサートプログラムの流れで作って、セットリストの中の楽譜を捲る様にしておけば、同様の事が出来ますし、単純にカテゴリ、分類と言う意味合いで作る事もできると言う柔軟性があると思います。

ちなみに、私の場合、最近、Piascoreの方は、楽譜の検索→閲覧と言う機能を主に使っていて、セットリストも主にスコアや伴奏譜を入れておいて、必要な場合参照したり、forScoreのパート譜とマルチタスクで2つ並べて表示したり、チェロのコンサートの演奏曲を入れておいて、コンサートの時に楽譜を見ると言う様な用途で使ってます。

紙の楽譜だと沢山持って行く必要がある上、演奏中にバサバサ捲られると耳障りですが、これは音もしません。

Piascoreの場合は、縦スクロール方式で楽譜を捲る事も出来ますし、このスクロールを設定した速度で自動的に行う機能もありますので、こう言う使い方にはピッタリかもしれません。

ディスプレイの輝度を下げていれば両隣の方にそれ程目障りにもなりませんし、画面が大きいので横表示にするとかなり大きく楽譜が表示されますので、見やすく、楽譜を見ながら実際の演奏を聴く事が出来るので気に入ってます。

何れのアプリも楽譜は複数のセットリストへ重複して登録する事が出来ますので、複数の定期等で重複する曲があっても、アプリ内に保存している楽譜は一つで、その楽譜を様々なセットリストへ登録することが出来ます。

オーケストラの場合、パート譜はforScore、スコアはPiascoreと言う様に棲み分けして、練習前に予め、読み込んでいれば「ここはスコアはどうなってるか?」と言う場合に、アプリを切り換えてすぐに表示させる事ができます。

もちろん、楽章毎にブックマーを入れておけば、楽章もすぐに開けます。

まあ、何処版の何のスコアじゃないと。と言うレベルの話なら仕方ありませんが(笑)

但し、Piasocoreの場合はセットリストの下がすぐ楽譜となっている為、セットリストそのものを細かく分類する必要があり、セットリストの中の楽譜は自動的に一括して譜めくりの対象になるのも、返って不便な場合があり、逆にセットリストは作り難くなります。

これに対してforScoreの場合は、先に書いた様に、分類的な意味合いが多く、楽譜間の捲りは設定次第なので、柔軟ですし、セットリストの下にフォルダを作る事が出来ます。

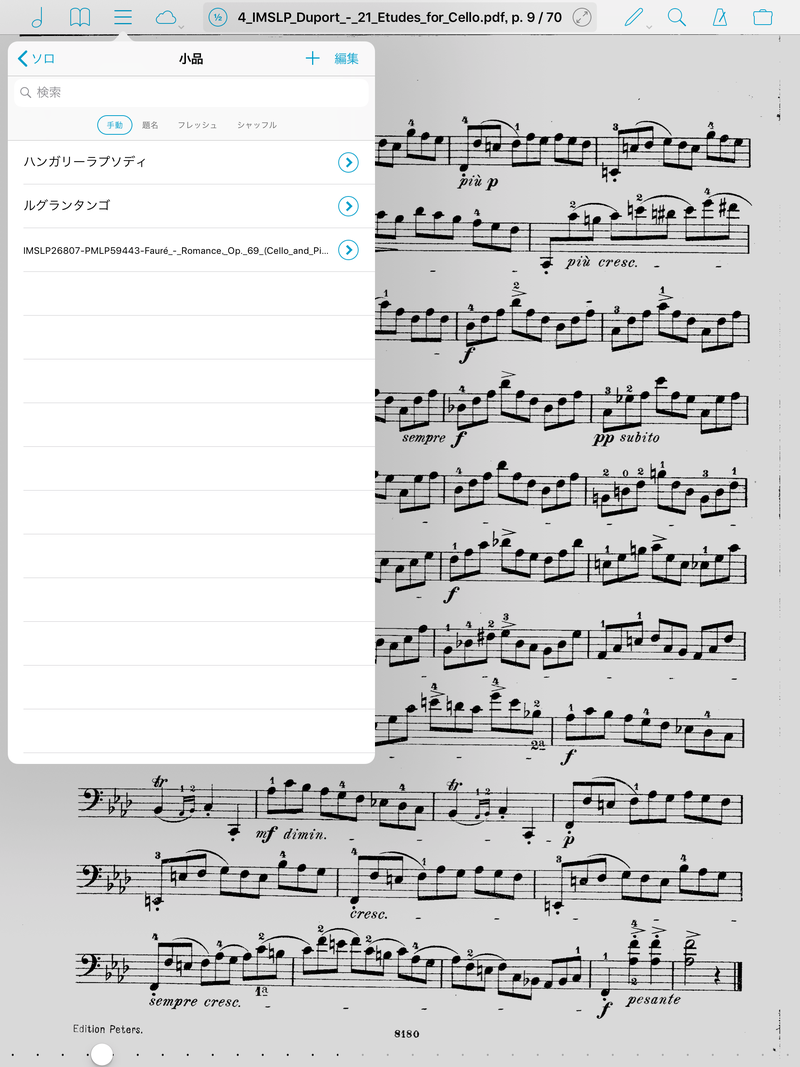

例えば、自分の場合は、現在は分類目的でセットリストを作ってますが、ソロ、自分のオーケストラ、自分以外のオーケストラ、チェロアンサンブル、コントラバスと基本的なセットリストを作っています。

ソロに関しては今の所、小品、無伴奏、エチュード、ソナタと言う様なフォルダを作り、その下に楽譜を置いてます。

こうする事で、細かく分類が出来るので、様々な楽譜もすぐに表示させる事が出来ます。

但し、forScoreの場合は、画面上で表示している楽譜から他の楽譜を選択する場合はセットリスト等から開くしか選択肢がありません。

Piascoreの場合は、先の画面で見る様に、既に開いてる楽譜はタブで選択出来る様に出来ますので、楽譜の切り換えは早い為、オーケストラの練習の際は、練習している曲のスコア、ピアノ伴奏の曲の場合は伴奏譜を全てPiascoreへ読み込んでおいて、必要な場合はタブで切り替える様にして、実際弾くパート譜やソロ譜は、ある程度切り替える時間はある為、forScoreで使うと言う棲み分けをしつつあります。

但し、自分のオーケストラの場合は合奏の場合はオケの合奏譜を見て弾く為、その際はスコアだけを読み込んで必要な場合に見ていて、パート練習の場合は、個人的な書き込みが必要になる為、forScoreを使うようにしてますが、先日も、パート練習のレッスの際に「スコアでこの部分は?」と指導されている方が尋ねられたので、アプリをPiascoreへ切り換えてスコアをサッと開いて、どうなっているか言うと「早いなぁ!」と驚かれてました(笑)

そういう意味でも、複数のアプリを切り換えて使うと言うのは良い方法だと思います。

話を戻しますが、forScoreのブックマークの考え方もPiascoreとは異なり、ブックマークと言うよりも元の楽譜から、一定ページ範囲を指定して仮想の楽譜を作成すると言う考え方となっていますので、Piascoreと異なり範囲指定があります。

仮想の楽譜ですが、楽譜ライブラリの中でも表示されますので、ダイレクトに選択できますし、独立した楽譜を作ると考えた方が良いでしょう。

この仮想の楽譜は元の楽譜を開いて、そこからブックマークで選択する事も可能ですが、仮想の楽譜は別の楽譜ですので、ページ捲りを進めてもその範囲までしか動きません。ブックマークにより他の楽譜を開くことは可能です。

この考え方が理解できないと、ある意味不便な感じがしますし、このブックマークの仮想楽譜から抜けて、オリジナルを開く為には、当然ですが、違う楽譜ですのでブックマークメニューの隣のセットリスト等から、楽譜を選択し直す必要があります。

この辺りはまだ使い勝手が慣れてませんが、例えば、チェロカルテット等で1番から4番までまとまったPDFの楽譜の中で自分の弾くパートの部分だけをブックマーク機能で範囲指定して専用の仮想楽譜を開けば、そこのパートしか開きませんから便利かもしれません。

これまで説明した様に、このセットリストとブックマークは考え方がかなり違いますが、自分の場合は、フォルダがあるforScoreが気に入ってますし、現在のPiascoreのセットリストの考え方だと逆にフォルダと言う概念は作り難いかもしれません。

何度も書いてますが、金額的にそれ程高価ではありませんし、何れのアプリも素晴らしいアプリですので、2つを併用して、特徴を活かして使い分けると言うのが良いと思います。

iPad Pro 12.9インチは大きいのですが、最近何処にでも持って行ってます。

持ち運びに関する話を以下で書いてます。

iPad Pro 12.9インチを入れるトートバッグ