ジョアキーノ・ロッシーニ(伊語:Gioachino Rossini/出生名:Gioachino Antonio Rossini/1792年2月29日~1868年11月13日)は、イタリアの作曲家。

1792年2月29日、ジョアキーノ・アントーニオ・ロッシーニはイタリア共和国マルケ州北部にある、アドリア海に面したペーザロ(伊:Pesaro)に生まれる。ロッシーニが生まれたのは音楽一家で、父ジュゼッペ(Giuseppe)は食肉工場の検査官をしながらトランペット奏者をしていた。また、母アンナ(Anna)はパン屋の娘で歌手であった。

両親は彼に早くから音楽教育を施し育てた。

6歳の時には父親の楽団でトライアングルを演奏したと言われている。

父親はフランスに好意を抱いており、ナポレオンが軍を率いてイタリア北部に到達したことを喜んでいた。

1796年、オーストリアに政権が復帰すると、フランスに好感を持っていた父親は投獄されてしまう。

1800年、8歳でボローニャに移り住み、ボローニャ音楽学校に学ぶ。

母親は生活のためにロマニャーノ・セージアの多くの劇場で歌手として働き、後に父親と再会した。この間ロッシーニはしばし祖母の元に送られ、手におえない子どもと言われていた。容姿はやや太り気味だが、天使のような姿と言われ、かなりハンサムだったので、多くの女性と浮き名を流した。

1804年、『弦楽のためのソナタ(ヴァイオリン2、チェロ、コントラバスのための・全6曲)』を作曲。

1808年、オペラ『デメトリオとポリービオ』(Demetrio e Polibio)を作曲。1812年、ローマにて初演が行われた。

1810年、18歳の時、フィレンツェで一幕のオペラ・ファルサ『結婚手形』(La cambiale di matrimonio)を初演。オペラ作曲家としてデビューする。

「ファルサ」(伊:farsa・複数形:farse、or farsetta)とは、18世紀後期および19世紀初期のヴェネツィアに関連したオペラの1ジャンル。「farsa」は「笑劇」の意。

1812年、20歳の時、オペラ・ブッファ『試金石』(伊:La pietra del paragone)をスカラ座で初演。初のヒット作となり、兵役を免除される。

同年、オペラ・ブッファ『絹のはしご』(La scala di seta)をヴェネツィアで作曲。

「オペラ・ブッファ」(伊:opera buffa)とは、オペラの一形態。18世紀前半にナポリで生まれ、その後ローマやイタリア北部でも広く知られるようになった。18世紀後半には豊かに発展し、パイジェッロ、チマローザ、モーツァルトによって頂点を迎え、19世紀前半のドニゼッティの頃まで盛んに書かれた。なお、ロッシーニは生前「ナポリのモーツァルト」の異名を取った。

1813年1月、本格的オペラ・セリア『タンクレーディ』(伊:Tancredi)を作曲。

「オペラ・セリア」とは、1710年代から1770年頃までヨーロッパで支配的だった、高貴かつ「シリアス」(伊:seria)なイタリア・オペラのこと。日本語では「正歌劇」の訳語が当てられることがある。

2月6日、ヴェネツィア・フェニーチェ劇場にて『タンクレーディ』が初演を迎え、大ヒットになる。

同年、21歳の時、『アルジェのイタリア女』(伊:L'italiana in Algeri)も初演後たちまち大ヒットし、ヨーロッパ中にロッシーニの名声が轟く。

1814年、オペラ・ブッファ『イタリアのトルコ人』(Il Turco in Italia)をミラノにて作曲。

1815年、23歳の時、ナポリでオペラ・セリア『エリザベッタ』(伊:Elisabetta, Regina d'Inghirtrra)初演。

以後、この地のサン・カルロ劇場の音楽監督として、精力的にオペラ・セリアの傑作を生み出す。

1816年、24歳の時の作品『セビリアの理髪師』(仏語:Le barbier de Séville ou la précaution inutile)でヨーロッパ中にその名声をとどろかせた。

同年以降、ウィーンではロッシーニ人気の高まりによって、イタリア・オペラ派とドイツ・オペラ派の対立が巻き起こったが、イタリア派の勝利に終わった。

1817年1月25日、イタリア語オペラ『チェネレントラ』(伊:La Cenerentola)がローマのヴァッレ劇場(Teatro Valle)で初演された。童話の『シンデレラ』を元にした物語で、台本はヤーコポ・フェッレッティ(Jacopo Ferretti)による。

同年、『アルミーダ』(Armida)をナポリで作曲。

1919年、悲劇オペラ(アツィオーネ・トラジカ)『エルミオーネ』(Ermione)をナポリで作曲。

1920年、2幕に及ぶ悲劇オペラ『マオメット2世』(Maometto secondo)をナポリにて作曲。

1821年、オペラ・セミ・セリア『マティルデ・ディ・シャブラン』(伊:Matilde di Shabran)を作曲。この作品はローマ初演作としては最後を飾るものとなっている。

1822年、ロッシーニはオペラ・セリア『ゼルミーラ』(Zelmira)を作曲。この作品をもってナポリ向けの作品の最後となる。

同年、『ゼルミーラ』上演のためにウィーンを訪れ、熱烈な歓迎を受けた。この時訪問を受けたベートーヴェンは『セビリアの理髪師』を絶賛し、「あなたはオペラ・ブッファ以外のものを書いてはいけません」と述べたという。ベートーヴェンはロッシーニの才能を認めていたが、大衆が自分の音楽の芸術性を評価せず、ロッシーニの曲に浮かれていることに愚痴をもらしている。

同年、歌手のイザベラ・コルブラン(伊:Isabella Colbran/1784年2月2日受洗-1845年10月7日)と30歳で結婚。

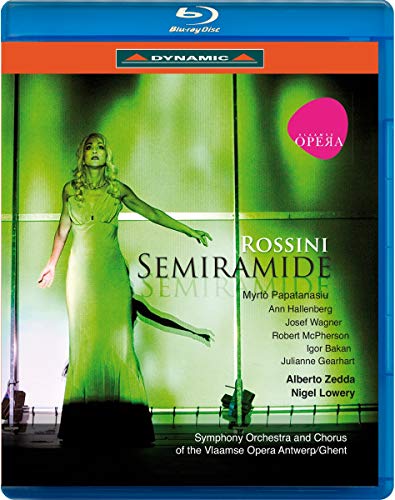

1823年、30歳の時、オペラ・セリア『セミラーミデ』(Semiramide)初演。イタリアでの最後のオペラとなる。

この頃、パリを訪問。

同時期に出版された『ロッシーニ伝』において、スタンダールは「ナポレオンは死んだが、別の男が現れた」と絶賛している。

1824年、32歳でパリのイタリア座の音楽監督に就任。

同年、『チェロとコントラバスのための二重奏曲』。

1825年、フランス国王シャルル10世の即位に際して、記念オペラ・カンタータ『ランスへの旅』(Il viaggio a Reims ossia L'albergo del giglio d'oro)を作曲、国王に献呈し、「フランス国王の第一作曲家」の称号と終身年金を得る。

1926年、3幕のフランス語オペラ(叙情悲劇)『コリントの包囲』(仏:Le Siège de Corinthe)が初演された。1820年のイタリア語オペラ『マオメット2世』の改作だが、舞台をネグロポンテからコリントに移し、登場人物の名も変えられている。

1827年3月26日、4幕構成のグランド・オペラ『モイーズとファラオン』(仏:Moïse et Pharaon)が初演。初演時の題名は『モイーズとファラオン、または紅海横断』(仏:Moïse et Pharaon ou le Passage de la mer Rouge)、『モーゼとファラオ』、『モイーズ』とも表記される。ロッシーニ自身のオペラ『エジプトのモーゼ 』(Mose in Egitto、1818年)をパリ・オペラ座向けに改作したもので、リブレットはフランス語で書かれている。

1829年8月3日、37歳の時、最後のオペラ『ギヨーム・テル(ウィリアム・テル)』(仏:Guillaume Tell)を王立音楽アカデミー劇場で初演。フリードリヒ・フォン・シラー(Friedrich von Schiller)による戯曲『ヴィルヘルム・テル』(William Tell)を原作としているが、リブレット(台本)はフランス語で書かれているため、本来は『ギヨーム・テル』と表記されるべきところである。だが、日本では『ウィリアム・テル』と表記することが多い。本作の序曲は広く知られている。

この作品を最後に、ロッシーニはオペラ界からの引退を表明する。

若い頃から料理を、食べることも、作ることも大好きで知られたロッシーニは、オペラ界からの引退後、サロンの主催や作曲の傍ら、料理の創作にも熱意を傾けた。フランス料理によくある「○○のロッシーニ風」は、彼の名前から取られた料理名である。また、料理の名前を付けたピアノ曲も作っており、晩年の小品集『老いの過ち』には“やれやれ!グリーンピース”、“ロマンティックなひき肉”といったような料理や食材の名前を冠したタイトルの作品がある。

1835年、43歳で歌曲集『音楽の夜会』を出版。

1836年、44歳でパリを去り、イタリアのボローニャに住む。

1837年、45歳の時、ミラノに移り、毎週金曜日に自宅のサロンで「音楽の夜会」を開く。

1839年、47歳でボローニャに移り、ボローニャ音楽院の永久名誉会長に就任。イタリアでの音楽教育に力を入れる。

1842年、全10曲からなる声楽作品『スターバト・マーテル』(Stabat Mater)がパリで初演、大きな反響を得た。従来は教会の儀式などでしか聞くことが出来なかった宗教音楽を、一般のコンサートのレパートリーとして演奏するように尽力したのがロッシーニである。この『スターバト・マーテル』も、一般のコンサートを念頭において作曲されたものである。

1845年10月7日、イザベラが死去。

1846年8月16日、高級娼婦オランプ・ペリシエ(Olympe Pélissier)と54歳で再婚。

1848年、56歳の時、フィレンツェに移る。

1855年、病気治療のため、63歳でパリに戻る。

晩年には淋病、躁鬱病、慢性気管支炎などに悩まされていた。

健康回復後にロッシーニは、自宅のサロンにて毎週土曜日に「音楽の夜会」を催す。グノー、サン=サーンス、ヴェルディ、リストなどの作曲家、当時の一流の歌手など、多くの著名人が集った。

1864年、72歳の時、私的演奏会にて『小荘厳ミサ曲』を初演。公開の場での初演は死後の1869年となった。

1868年、直腸癌になり、手術を受けた。

1868年11月13日、ジョアキーノ・アントーニオ・ロッシーニが76歳で死去。直腸癌手術により丹毒に感染したことが原因とされる。

現在はイタリアのサンタ・クローチェ教会に眠る。

ロッシーニは死後たちまち忘れられた作曲家となってしまい、『セビリアの理髪師』『チェネレントラ(シンデレラ)』『ウィリアム・テル』(の序曲)の作曲家としてその名をとどめるだけの期間が長く続いた。特に上演や全曲録音はもっぱら『セビリアの理髪師』に集中したため、オペラ作家としては一発屋に近いイメージでとらえられがちだった。

1960年代の終わりから、ペーザロのロッシーニ財団が出版を開始し現在も続けられているクリティカル・エディションによるロッシーニ全集の出版などをきっかけに、彼の業績に再び光が当てられるようになる。

1970年代になるとロッシーニのオペラが再評価されるようになった。リコルディ社から校訂版楽譜が次々と出版されるようになり、それと並行してクラウディオ・アバドがペーザロで『ランスへの旅』を約150年ぶりに再上演し、以後ヨーロッパにおいてアバドなどの音楽家を中心にロッシーニ・オペラが精力的に紹介されるようになる。

1980年代以降その他の作品も見直され、上演される機会が増えた。また、クリティカル・エディションの刊行により、長年受け継がれてきた伝統的な歌唱法や、旧版に記されていた間違いなども改めて見直され、よりロッシーニの楽譜に忠実な演奏が試みられるようになった。この再評価の動きを「ロッシーニ・ルネッサンス」という。現在では『ランスへの旅』、『タンクレーディ』、『湖上の美人』をはじめ、ロッシーニの主要オペラがほぼ再演されるようになっている。のみならず、あまり知られていない作品の蘇演も延々と続いており、作品数が多いだけに、その活況はプッチーニやヴェルディに迫らんばかりの勢いを呈している。ペーザロのロッシーニ・オペラ・フェスティバルにおける蘇演、ロッシーニ研究家で指揮者のアルベルト・ゼッダの功績も大きい。

(参照)

Wikipedia「ジョアキーノ・ロッシーニ」「Gioachino Rossini」

(関連記事)