当ブログで、私が断続的に書いている、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズは、

私が大好きなサザンオールスターズや桑田佳祐の楽曲の歌詞を題材にして、私が「短編小説」を書くという企画であり、

これまで、私は「原案:桑田佳祐」として、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズを12本、書いて来た。

私が、これまで書いて来た「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズは、下記の12本である。

①『死体置場でロマンスを』(1985)

②『メリケン情緒は涙のカラー』(1984)

③『マチルダBABY』(1983)

④『Ya Ya(あの時代(とき)を忘れない)』(1982)

⑤『私はピアノ』(1980)

⑥『夢に消えたジュリア』(2004)

⑦『栞(しおり)のテーマ』(1981)

⑧『そんなヒロシに騙されて』(1983)

⑨『真夜中のダンディー』(1993)

⑩『彩 ~Aja~』(2004)

⑪『PLASTIC SUPER STAR』(1982)

⑫『流れる雲を追いかけて』(1982)

そして、現在は、前回の記事で書いた『流れる雲を追いかけて』に始まる「4部作」を書かせて頂いている。

『流れる雲を追いかけて』に始まり、それぞれ4本の独立した「短編小説」を書くが、それらは「リレー小説」の形式となっており、全て繋がっていると、お考え頂きたい。

そして、今回、私が前作の『流れる雲を追いかけて』の「続編」として題材に選んだのが、

1983(昭和58)年のサザンオールスターズのアルバム『綺麗』に収録されている、『かしの樹の下で』という楽曲である。

『かしの樹の下で』は、作詞・作曲が桑田佳祐で、桑田佳祐と原由子が「デュエット」で歌っているが、

この楽曲は、当時、問題になっていた「中国残留孤児」をテーマにしている。

「中国残留孤児」とは、1945(昭和20)年、「太平洋戦争」と「日中戦争」の終戦間際、主に「満州」で暮らしていた日本人が、日本へ引き上げる際に、やむにやまれぬ事情で、日本に連れて帰る事が出来ず、中国人に預けられた幼い子供達…の事である。

という事で、前置きはそれぐらいにして、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズの第13弾、「4部作」の「その2」としての『かしの樹の下で』(原案:桑田佳祐)を、ご覧頂こう。

<序章・『第2の手記』>

私は、ある家族から、手記を託され、

「私達の家族の物語を書いて欲しい」

と、頼まれた者である。

今、私の手元には4つの手記が有り、その家族が辿った人生について書かれているが、

文章を書く仕事をしている私が、その手記に基づき、ある家族の物語を再現する事を試みている。

「第1の手記」

では、1933(昭和8)年に、13歳で家族と共に「満州国」に渡った、妙子という女性を主人公とした物語を書いた。

そして、私の手元に有る、

「第2の手記」

では、これまた数奇な生涯を送った、ある女性の体験記が記されている。

なお、原文は全て中国語で書かれていた物を、私が日本語に翻訳して書かせて頂いたが、

今回は、その女性の人生を再現してみる事としたい。

<第1章・『祖国』>

私にとって、「祖国(ツーゴー)」とは、とても複雑な響きを持つ言葉である。

私は、ある時まで、自分が暮らしている国こそが「祖国」だと信じて疑わなかった。

しかし、ある日突然、私にとっての「祖国」とは、全く別の国であるという事を知った。

その時の心境は、とても言葉に表せられるものではない。

昨日まで信じていた全てが引っ繰り返されたような、物凄い衝撃を私は受けた。

でも、その話をする前に、まずは私の幼い頃からの記憶を辿ってみる事としたい。

まず、私が物心ついてからの最初の記憶は、私が何故か大好きだった、

「かしの樹」

についての物である。

<第2章・『かしの樹』>

私は、中国の大連という都市の郊外に有る、小さな農村で育った。

私が育った農村には、村はずれに、大きな「かしの樹」が有る。

私は小さい頃から、何故だか、この「かしの樹」が大好きだった。

私の両親は、その農村に暮らす農民で、私はその両親から、

「ひとり娘」

として、大切に育ててもらった。

でも、女の子らしからぬというか、私は小さい頃から、とても活発で、

村はずれの「かしの樹」で、近所の男の子達に混ざって、

「木登り」

などをして、よく遊んでいた。

「女の子が、そんな遊びをするものじゃありません」

母からは、よく怒られたけど、私は女の子らしい「おままごと」なんかよりも、

外で遊び回る事が大好きで、とにかく、一日中、友達と走り回っているような子供だった。

「でもね、あんたは赤ん坊の頃、とても大きな病気をして大変だったのよ…。それを考えると、元気になってくれて嬉しいけどね」

一度、母は私にそんな事を言っていた。

と言っても、それは私が2歳かそこらの話であり、私は、自分がそんな大変な病気をしたなんて、全然覚えていない。

ただ、母が言う所によると、病気を乗り越えてからの私は、本当に元気で活発な女の子になったらしい。

「私、元気だけが取り柄だからね!!」

私は、いつもそんな「軽口」を叩いては、母を苦笑いさせていた。

それと、私の父はとても寡黙な人だったけど、一家の大黒柱として、朝から晩まで黙々と野良仕事をしているような人だった。

小さい頃は、私は父がちょっと苦手(?)だったけど、少し大きくなってくると、とても働き者の父を、とても誇りに思うようになっていた。

<第3章・『「新中国」の建国』>

さて、ここで少し私の「生い立ち」と、その頃の中国について話しておきたい。

私は「抗日戦争」の真っ只中、1943(昭和18)年に生まれたが、

その頃の中国は「抗日戦争」を戦い、1945(昭和20)年に日本が負けて、ようやく中国に平和が戻ったかと思ったら、

今度は、国民党と共産党が戦う「国共内戦」が起こったりした。

もっとも、その頃の私は、ほんの子供だったから、そういう事が有ったのを知ったのは、だいぶ後の事だ。

ただ、「国共内戦」は中国の全土に及んでいたから、私達の村にも戦火が及ぶと、私達の家族は、よく「防空壕」に避難したりしていた。

でも、さっきも言ったけど、私はその頃は、村はずれの「かしの樹」で、遊んでばかりいたし、今思えば、私の両親が、小さい子供だった私に、余計な心配はかけないようにしてくれていたのだと思う。

そして、私が6歳の時…毛主席、そう、毛沢東主席が率いる共産党が国民党に勝ち、

1949(昭和24)年10月1日、毛主席は、

「中華人民共和国」

の建国を宣言した。

私達、中国の人民は、

「新中国」

が誕生した事を、とても喜んだ。

何故かといえば、毛主席は、地主の土地を取り上げ、貧しい小作農に、全て土地を分け与えると約束し、それを実行してくれたからだ。

お陰で、私の両親も、小さいながらも農地を与えてもらった。

だから、毛主席の共産党は、その頃は中国の人民の大部分を占める農民達に、とても人気が有った。

「でも、国民党が中国の人民には全然人気が無かったからな」

私の父は、政治にはあまり関心を示さないが、一度、そんな事をボソッと言っていた事を、私は何故かよく覚えている。

<第4章・『この世の地獄』>

中国の人民は、とても働き者だ。

私の両親も、朝から晩まで、とても一生懸命に働いた。

「新中国」

になってから、どんな貧しい家の子供でも、一応は学校に通える事になり、私も学校に通わせてもらった。

でも、その頃、みんながそうしていたように、私も子供の頃から、両親を手伝って畑仕事をしていた。

だが、とても残念な事にというか、「新中国」になってから、人民の暮らしは、あまり良くなっていなかった。

そして、私が14歳の時。

1957(昭和32)年に、

「反右派闘争」

という事件が有った。

これは、毛主席が、

「百花斉放、百花争鳴」

という標語を掲げ、

「我々、共産党に何か意見が有る人は、どんどん言いなさい」

と、中国の人民に呼び掛けたものだった。

ところが、毛主席が思っていた以上に、中国の人民達は、共産党に対する不満を持っており、中国全土で、一斉に共産党に対する非難が巻き起こってしまった。

すると、毛主席は、一転して、

「危険な反動分子は、全て粛清する」

と、態度を豹変させてしまった。

こうして、共産党に逆らう人達は、全て、

「右派」

というレッテルを貼られ、その「右派」を全て打倒するという運動が、共産党の主導で起こった。

これが、世に言う、

「反右派闘争」

と称される事件であり、大変な騒ぎになってしまった。

これ以降、中国の人民は、誰も表立っては、毛主席と共産党の悪口は言えなくなってしまった。

つまり、毛主席と共産党を恐れ、誰も逆らえなくなってしまったのだ。

「もしかしたら、お父さん、この事を見越していたのかしら…」

私は、父が全然、政治的な話をしないのは、いつか、こうなる事を予測していたのかもしれないと、この時に思った。

でも、この後、更に酷い「生き地獄」のような時代がやって来てしまった。

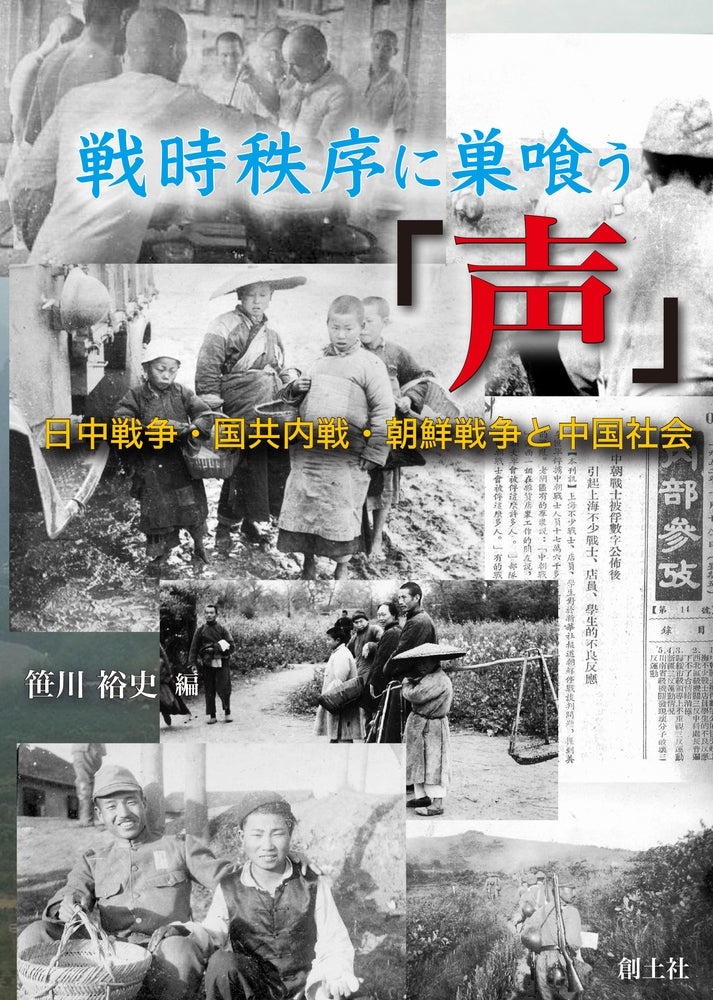

1958(昭和33)年、私達、中国の人民に「悪夢」が襲いかかった。

毛主席が、突然、

「大躍進政策」

というものを掲げたのだが、これは、

「中国の農作物と鉄鋼製品を大増産させる」

という政策だった。

でも、ハッキリ言って、この政策はメチャクチャだった。

例えば、農作物を何倍にも収穫するために、畑に隙間なくビッシリと苗を植えさせたりするのだが、

「そんな事をすれば、土地が痩せてしまい、作物は全然育たない」

というのは、農民にとっては常識だった。

でも、毛主席と共産党の命令は絶対だったから、中国の人民は仕方なく、その命令に従った。

そして、結果は悲惨な物になり、中国全土で酷い大飢饉が起こってしまった。

私達の村でも、沢山の人達が死んでしまったが、噂では、何千万人もが死んでしまったという。

この時、私の大切な友達も、沢山、死んでしまった。

「私達、無事に生き残っていけるかしら…」

その頃、私が心配していたのは、大袈裟ではなく、その事だけだった。

そして、もっと酷かったのが、中国の全土で、

「鉄鋼を大増産する」

という目的の下、私達に、即席の「溶鉱炉」で、大量に製鉄をさせようとした事だった。

でも、製鉄に何の知識も無い人民に、そんな事をさせても上手く行くわけがない。

殆んどが、使い物にならない、

「クズ鉄」

が、大量に作られただけだった。

こうして、この恐ろしい「大躍進政策」は、1958(昭和33)年から1961(昭和36)年という3年間も続いた。

「この世の地獄」

のような時代だったが、私達の家族は、どうにか、この時代を生き抜いた。

それは、まさに「奇跡」だったが、この恐ろしい時代が終わった時、私は18歳になっていた。

「お父さん、お母さん、私達、よく乗り越えたよね…」

その頃、私は両親にそんな事を言った。

「でも、これで家族の絆が深まったね!!」

私は何気なく、そういう事を言った時、両親がちょっと複雑そうな表情をしていたが、その時、私はその事を大して気にも留めなかった。

でも、私にとっての、本当の「地獄」の入口は、実は、この後に待っていた。

<第5章・『衝撃』>

私達、中国の人民が、

「地獄の3年間」

を乗り越えた時、生き残った人達は、無事を喜び合った。

そして、1961(昭和36)年、毛主席が、国を混乱させた責任を取り、国家主席の座を退き、劉少奇が後継になった。

そして、私にとっても、大きな出来事が有った。

私に、好きな人が出来たのである。

その人は、新しい国家主席と同じ姓…つまり、劉さんという、私より2つ年上の青年だった。

私と劉さんは、あの「かしの樹」で、一緒に木登りをして遊んでいた、「幼馴染」の1人だった。

「本当に大変な時代だったね…」

毛主席が第一線を退き、彼と同じ姓の国家主席が、中国を建て直そうと邁進していたが、

そろそろ「年頃」になっていた私は、彼と共に、大変だった時代を振り返る事が出来るようになっていた。

ちなみに、劉さんの家も農民だったが、彼は、とても頭が良い青年で、

色々と本を読んだりしていて、私にも、世の中の事を教えてくれたりしていた。

「これからは、中国の人民も、もっと沢山、学んで行かなければならないと思うよ…」

彼は、そんな事をよく言っていた。

また、彼はとても優しい人であり、私は人間的にも、彼の事が好きになっていた。

私は、彼の事をとても尊敬していたが、その尊敬の気持ちが、段々と愛情に変わって行くのを感じていた。

そして、ある時、あの「かしの樹」の近くで、劉さんは私に、

「結婚して欲しい」

と言ってきた。

つまり、プロポーズされてしまったのだが、私はとてもビックリしたのと同時に、とても嬉しかった。

「有り難う…。でも、まずはお父さんとお母さんに相談しても良い?」

私は、まずは両親に、その事を相談してから、返事をしたいと彼に言った。

「勿論。大丈夫だよ」

彼も、私にそう言ってくれた。

私は、「両親に相談する」とは言ったが、それは勿論、

「お父さんとお母さんも、喜んでくれるに違いない」

と、信じて疑わなかったからだった。

そして、私は両親に、

「お父さん、お母さん…。私、結婚したいと思っているの」

と、彼からプロポーズされた事を伝えた。

だが、私の予想に反して、両親はとても難しい顔をしていた。

私は、俄かに不安になった。

「…お父さん、お母さん。喜んでくれないの…?」

私がそう聞くと、父は苦渋に満ちた表情をしていた。

「…よく聞きなさい。これから、とても大切な話をするから」

父は、ようやく口を開いた。

そして、私が夢にも思っていなかった事を、父は口にした。

「いつか、言わなければならないと思っていたが…君は、私達の本当の子供じゃないんだ」

一瞬、私は何の事か全くわからなかった。

「…え?ちょっとお父さん、何を言っているの…?」

私は、あまりにも驚いてしまい、私の頭は、父の言葉が全く理解出来ていなかった。

「実はな…君は、私達の本当の子供じゃない。君の本当のご両親は、日本人なんだ」

その言葉は、あまりにも衝撃的だった。

「そんな…」

私は、あまりのショックで、次の言葉が出て来なかった。

見れば、母は俯き、肩を震わせて泣いている。

私は、今、父が何か冗談を言っているのではない事だけは、よくわかった。

「今の今まで、黙っていて、本当にすまなかった。いつかは言おう、言わなければならないとは思っていた。でも、私達も本当の事を、怖くて言えなかったんだ…」

父は、言葉を絞り出すように言っていた。

結婚するとなると、当然、お互いの戸籍謄本なども必要になる。

つまり、早晩、私の「本当の出自」は明らかになる所だった。

だから、父はこのタイミングで、この事を告げた…私は、ひたすら黙り込んでいたが、頭の中では、そのような事を思い描いていた。

しかし、今の今まで信じていた事が、突然、全て引っ繰り返されてしまうという「衝撃」が、あまりにも凄すぎて、私は本当に何も言えなくなっていた。

<第6章・1945(昭和20)年・夏>

「…お父さん、どういう事なの?詳しく話して」

ようやく、私は掠れた声で、父に尋ねた。

そして、父は私の問いに答え、概ね、次のような事を話してくれた。

「1945(昭和20)年の夏、日本が太平洋戦争に負ける間際、突然、ソ連軍が満州に侵攻して来た。満州に居た日本人は、皆、命からがら満州から逃げた。その日本人の中に、君のお母さんが居た。そのお母さんから、私達は君を託されたんだ」

1945(昭和20)年というと、私が2歳の頃だ。

まだ物心つく前で、私はその頃の事など、全く覚えていない。

更に、父の話は続いた。

「その時、多くの日本人がソ連軍に殺された。でも、君のお母さんは生き残った。でも、その時、赤ん坊だった君は病気に罹り、グッタリしていた。そのままでは、君は命も危ない状況だった。そこで、君のお母さんから、私達は君を預けられたんだ…」

あまりにも、衝撃的な話だった。

父によると、私の本当のお母さん…その日本人の女性は、まだ赤ん坊だった私を、今、私の目の前に居て、今の今まで、私が本当のお父さんとお母さんだと思っていた夫婦に、私を預けたのだという。

そして、父はこんな事を言っていた。

「その時、君のお母さんも、君を助けようと必死だったんだと思う…。辛い決断だったと思う。そして、私はその時、その人から、こんな物も預かった」

それは、何処かの写真館で撮ったと思しき、2枚の古い写真だった。

1枚は、20代ぐらいの若い日本人の夫婦と、小さい男の子が一緒に写っている写真で、

もう1枚は、その日本人の女性と小さい男の子、そして、その日本人の女性に抱っこされている、赤ちゃんの写真だった。

「これは…?」

私が父に聞くと、父は、

「1枚目の写真に写っているのが、君の本当のお父さんとお母さんだ。一緒に写っている男の子は、その夫婦の長男で、君から見れば本当のお兄さんだ」

と言った。

私は、ハッとした。

「…という事は、2枚目の写真に写ってるのは…?」

私が尋ねると、

「そう。それは、君のお母さんと、君のお兄さん。そして、お母さんに抱っこされているのが、まだ生まれたばかりの君だ」

と、父は言った。

何という事だろう…まさか、こんな写真が有ったなんて…。

その写真に写った若い日本人の夫婦は、夫の方はとても凛々しい顔立ちで、妻の方は、とても綺麗な人だった。

でも、「これが、君の本当のお父さんとお母さんだ」と言われても、全然、ピンと来ない。

「この写真を、今まで大切に持っていた。いつか、君に本当に事を話す時のために…」

父は一気にそう言うと、深いため息をついた。

さっきも言ったけど、母はずっと俯き、泣いていた。

でも、父も何だか急に年老いてしまったように、私には感じられた。

「私達夫婦には、子供が居なかった。だから、君の事を本当の子供のように思って、大切に育てて来た。でも、こんな大事な事を、今まで言わなくて、本当にすまなかった。どうか、許して欲しい…」

父は、深々と頭を下げ、そして、涙を流していた。

私は、本当に呆然としていた。

そして、古い記憶が今、まざまざと蘇ってくるのを感じていた。

「…ねえ、もう一つだけ、教えて。もしかしたら、あの『かしの樹』って…私が、その本当のお母さんと最後に別れた所じゃない?」

今の今まで、私の記憶の奥底にしまい込まれていたが、私は、本当に小さい頃、あの「かしの樹」の下で、あの女の人から、この人達…つまり、今のお父さんとお母さんに、引き渡された。

その時の光景が、何故か、ハッキリと思い出された…ような気がしていた。

「ああ、そうだよ…」

父は、そう答えた。

「そうだったの…」

私は、それ以上は本当に何も言えなかった。

「ごめん、ちょっと外の空気を吸ってくる…」

私は両親に背を向け、自分を落ち着かせるために、家の外に出た。

気が付けば、夕暮れ時も過ぎ、空には一番星が輝いていた。

「私って…。一体、誰なの?」

私は思わず、口に出していた。

<第7章・『まだ見ぬ祖国』>

それからと言うもの、私は毎日、

「私とは、一体、誰なのか?」

「私の祖国とは何処なのか?」

…という事ばかりを考え、過ごすようになってしまった。

あの「かしの樹」の下で、ボンヤリと過ごし、夜になると、星空を見上げ、

私の本当の「祖国」だという、日本という国に、思いを馳せるようになった。

「ねえ、君、大丈夫かい…?」

彼…そう、あの劉さんも、私をとても心配してくれていた。

「うん、大丈夫…心配かけて、ごめんね」

私は何とか、そう答えたが、とても平静ではいられなかった。

私は、そもそも中国人ではなく、名前さえ、本当の名前ではなかったのだ。

そんな事、彼に言える筈もなかった。

「お父さん…。私、本当の名前は何て言うの…?」

ある日、私は父に思い切って、そう聞いてみた。

「君の本当の名前は…敏子だ。君は、敏子というんだ」

父は、私の本当の名前を教えてくれた。

「敏子…」

それが、私の本当の名前…。

しかし、それを知った所で、私の心は引き裂かれたままだった。

「かしの樹の下で会いたい…よくある親子でありたい…」

満天の星空の下、私は独り、呟いていた…。

(つづく)

『かしの樹の下で』

作詞・作曲:桑田佳祐

唄:サザンオールスターズ

空の端見上げれば 目頭もかすむ

おのれは誰なのか 幾度も問うたけど

いつの日か 会えるのを信じてやまぬ

言葉さえ通わない 祖国(ツーゴー)

遠い異国の地に 何をする君よ

覚えているだろか 私の事を

待ちわびるお互いは 未だ見ぬ人

星よ今 伝えてな 思いを

かしの樹の下で会いたい

故郷の町でお前に

こまどりの鳴く あのたもとで

かしの樹の下で会いたい

よくある親子でありたい

心に映る牡丹の夕暮れ