当ブログにて、私が大好きなサザンオールスターズや桑田佳祐の楽曲の歌詞を題材にして、

私が「短編小説」を書くという、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズは、今まで13本を書いて来た。

そして、現在は『流れる雲を追いかけて』に始まる「4部作」を連載中である。

その「4部作」とは、それぞれが独立した「短編小説」ではあるが、ひと続きの物語でもあり、「リレー小説」形式で書いているが、現在は「4部作」の内、『流れる雲を追いかけて』『かしの樹の下で』という2本を書いた。

なお、私が今まで書いて書いてきた、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズは、下記の13本である。

①『死体置場でロマンスを』(1985)

②『メリケン情緒は涙のカラー』(1984)

③『マチルダBABY』(1983)

④『Ya Ya(あの時代(とき)を忘れない)』(1982)

⑤『私はピアノ』(1980)

⑥『夢に消えたジュリア』(2004)

⑦『栞(しおり)のテーマ』(1981)

⑧『そんなヒロシに騙されて』(1983)

⑨『真夜中のダンディー』(1993)

⑩『彩 ~Aja~』(2004)

⑪『PLASTIC SUPER STAR』(1982)

⑫『流れる雲を追いかけて』(1982)

⑬『かしの樹の下で』(1983)

前述の通り、『流れる雲を追いかけて』『かしの樹の下で』は、ひと続きの物語であり、

今回は、その「続編」を書くが、私が題材として選んだのが、1994(平成6)年の桑田佳祐のソロ・アルバム『孤独の太陽』の、同名タイトル曲『孤独の太陽』である。

『流れる雲を追いかけて』では、日本から満州に渡った妙子という女性が、満州で脩という青年と出逢い、結婚した後、2人の子供に恵まれたが、やがて脩は「出征」してしまう…という話であり、

『かしの樹の下で』は、ある中国人の女の子を主人公として描いたが、その女の子の正体は、実は…といった話である。

という事で、今回は、『流れる雲を追いかけて』『かしの樹の下で』の「続編」であり、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズの第14弾、「4部作」の「その3」としての『孤独の太陽』(原案:桑田佳祐)を、ご覧頂こう。

<序章・「第3の手記」>

私は、ある家族から、合計4冊の「手記」を託され、

その4冊の「手記」を元に、それぞれの人達が辿って来た人生を描いている。

「第1の手記」では、満州に渡った妙子という女性が、現地で脩という青年と出逢った後に結婚し、博と敏子という、2人の子供が生まれたが、夫の脩が「出征」してしまった…という物語である。

そして、「第2の手記」では、ある中国人の女の子の人生を描いたが、その女の子とは、実は…という話である(※詳しくは、『かしの樹の下で』という題名の物語を書いたので、そちらをお読み頂きたい)。

そして、これから私が書こうとしているのは、

「第3の手記」

を元にした、ある男性の物語である。

この男も、苦難の人生を送ったが、私の筆により、その男の人生を再現してみる事としたい。

<第1章・『造り酒屋の野球小僧』>

私の実家は、四国の香川県・高松に在った造り酒屋である。

私の実家の造り酒屋は、その地域一帯では、一番の規模であり、沢山の職人が働いていた。

私は、その造り酒屋の長男として生まれた、言わば「跡取り息子」であった。

しかし、率直に言えば、私はあまり、実家の家業には興味が無かった。

子供の頃から、私が夢中になっていた物…それは、何かと言えば、

「野球」

というスポーツである。

私が生まれ育った高松という街は、とても野球が盛んであり、

学校別の対抗戦などが活況を呈していた。

私も、子供の頃から、市内のグラウンドで行われていた、そのような対抗戦を、よく見に行っていた。

「あんな棒っきれで球を打つ遊びの、何が面白いのか」

私の父は、野球には全く興味が無く、よくそんな事を言っていた。

しかし、やがて私自身が野球をやるようになり、野球に夢中になってしまうと、

「好きなようにしなさい」

と言って、父は何も言わなくなった。

「あいつが飽きるまで、好きにやらせておけば良い」

とでも思っていたのかもしれない。

ところが、父の意に反してというか、私はますます野球に夢中になって行った。

私は、一応、高松では「名門」と呼ばれていた、高松中学に入ったが、私はその高松中で野球部に入った。

そして、私達の代の高松中の野球部は大変強く、何と、

「夏の甲子園」

にまで出てしまったのだった。

これには、地元の人達も大盛り上がりだったが、私は野球に飽きるどころか、すっかり野球にのめり込んだ。

そして、この事が私の運命を大きく変えて行く。

私は、野球の腕前を買われ、早稲田大学に進学する事になったのである。

<第2章・『早慶戦のホームスチール』>

「お父さん、僕は早稲田大学に行きたいのです」

私は、父に頼み込んだ。

その当時、つまり昭和の初め頃の時代は、そういう言葉は無かったが、要するに私は、

「野球推薦」

で、早稲田にスカウトされたのである。

私は「特待生」であり、学費も殆んど免除という、破格の条件だった。

だが、早稲田に行くには、まずは父を説得しなければならない。

私は、父に土下座して頼み込んだ。

父は、暫く黙り込んでいたが、

「わかった。好きにしなさい。そのかわり、大学を卒業したら、ウチの稼業を継ぐんだぞ」

と言った。

つまり、大学を卒業するまで…という条件で、私は野球を続ける事が出来るようになり、早稲田への進学を許してもらった。

「お父さん、有り難うございます!!」

こうして、私は高松から遥々と東京に向かい、早稲田大学の門を叩いた。

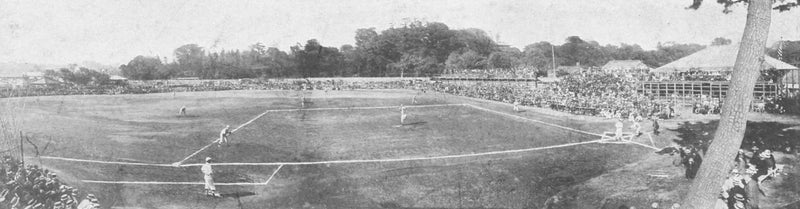

その頃、神宮球場で行われる「早慶戦」といえば、学生野球の花形であり、全ての野球少年の「憧れの舞台」だった。

早稲田と慶応が対決する「早慶戦」は、神宮球場に5万人以上の大観衆を集め、毎回、それはもう凄い熱狂ぶりだった。

私も、早稲田の野球部に入る以上、勿論、この「早慶戦」に出場する事が目標だった。

そして、私はついに、「早慶戦」の舞台に立つ事になった。

私の早稲田時代のエピソードを語っていると、話が長くなってしまうので、特に印象深い話を、一つだけお話するが、

私は、ある年の早慶戦で、我ながら、とんでもない事をやってのけた。

その時の早慶戦は、終盤まで2-2の同点だったが、7回表の2死満塁という場面で、三塁ランナーだった私は、

「ホームスチール」

を、成功させたのである。

普通、2死満塁という場面で、三塁ランナーがホームスチールをするなど、常識では考えられない。

だが、その時の私は、最初は少し迷ったものの、何故か、

「これは、行けるぞ!!」

と、ハッキリと確信していた。

そして、私は迷いなくホームスチールを敢行し、そして成功させた。

その時、超満員の神宮球場のスタンドは総立ちになり、熱狂と興奮の坩堝と化したが、この時の経験から、私は、

「迷ったら、ゴー!!」

という、一つの人生哲学を得た。

これは、私の人生にとって、とても大きな収穫だった。

ともかく、私は、

「早慶戦のホームスチール」

を成功させた選手として、ちょっとした有名人になっていた。

<第3章・『満州へ』>

だが、その後、程なくして私は早稲田の野球部を辞めてしまった。

あの「早慶戦のホームスチール」の後、早稲田の野球部のあるOBから、

「あんな常識外れの事をやるなど、けしからん」

という非難を受け、懇々と「お説教」を食らった事が有ったが、あの試合は、私の「ホームスチール」が決勝点になり、早稲田が勝ったのである。

それにも関わらず、その事を褒めてくれるのではなく、

「そんな無謀な事をするな」

と、私は説教をされた。

私は、すっかり馬鹿馬鹿しくなってしまった。

また、早稲田の野球部の閉鎖的な体質にも、私は少しウンザリしていた事もあり、私はこの後、さっさと野球部を辞めてしまった。

「迷ったら、ゴーだよ」

私は、そんな言葉を残し、唖然とする野球部の仲間達を残し、さっさと荷物をまとめ、出て行ってしまった。

その後、私の実家の造り酒屋にも、大きな転機が有った。

その頃、日本中は酷い不況の時代であり、ウチの造り酒屋も、もろにその影響を受け、経営状態は大きく傾いてしまった。

そして、父は重大な決断を下し、

「満州に渡り、満州で造り酒屋をやって、一旗揚げよう」

と、宣言をしたのである。

私の母はビックリしていたが、私は父に向かい、

「お父さん、迷ったらゴーですよ…」

と、言っていた。

「お前も、なかなか良い事を言うじゃないか」

その時、父は大笑いしていたものである。

こうして、私達の家族は、満州に渡り、家業の造り酒屋の「再興」を目指す事となった。

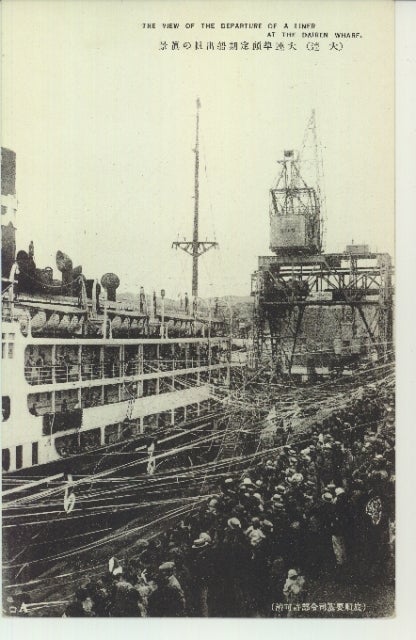

私達は、満州の大都市・大連に店を構える事になった。

そして、その大連で、私はある女性と「運命の出逢い」を果たした。

<第4章・『或る女』>

一目見た時から、私は「その女(ひと)」の事が、とても気になっていた。

我が家が満州の大連に渡り、造り酒屋を開業して暫く経った頃、

私は、若者達で賑わう、「連鎖」と呼ばれる、大連の歓楽街へと出掛けて行った。

日本に居た頃、私は早稲田の野球部の仲間達と、よく銀座のバーやナイトクラブなどに遊びに行ったりしていたが、「連鎖」の街も、銀座に負けず劣らず、なかなかの賑わいを見せていた。

そして、私は、あるダンスホールへと行ってみたが、ふと店の片隅を見ると、一人の若い女性が、独りでポツンと座っているのが見えた。

「何か、寂しそうな顔をしてるな…」

それが、彼女に対する第一印象だったが、私は妙に、その女(ひと)の事が気になっていた。

楽団が、やかましくジャズを演奏している店内は、若い男女達が大騒ぎしていたが、その女(ひと)は、独り、そんな雰囲気からは隔絶し、超然とした佇まいをしている…ように思われた。

私は、声を掛けようかどうか、少し迷った。

だが、この時、私はあの早慶戦の事を思い出し、

「迷ったら、ゴーだ」

と、自分に言い聞かせ、思い切って、その女性に話しかけてみる事にした。

その女(ひと)は、最初はビックリしている様子だったが、

私のつまらない冗談(?)にも、笑ってくれたりしたので、まあまあ感触は良かった…といった所であろう。

その後、家に帰る彼女を送って行ったが、私は何故か、その女(ひと)と初めて会ったような気がせず、一緒に居て、とても心地良い感じがしたものである。

なお、私がかつて早稲田の野球部居て、早慶戦に出た事も有った…という事を話したところ、

彼女は、そんな話には全く興味を示さず、

「ふーん…」

という、素っ気ない返事だったが、そんな事は全く気にならないぐらい、私と彼女は初対面から気が合っていた。

「今度、貴方のお父さんがお酒が欲しくなったら、ウチの造り酒屋に買いに来て下さいね」

私はそんな事を言ったが、彼女はニッコリ笑って、頷いてくれたものである。

ちなみに、その女(ひと)の名前は、

「妙子」

という。

こうして、1937(昭和12)年の夏、私は「運命の女(ひと)」…妙子と出逢った。

今にして思えば、

「俺も、若かったなあ…」

といった思いが有るが、思い切って話しかけたお陰で、妙子と親しくなれたのだから、それもまた良しである。

<第5章・『メリーゴーランド』>

その後、私と妙子は「恋人同士」になり、

2人で、毎日のように「連鎖」の街でデートを楽しんだ。

その頃の思い出で、一つ、忘れられない出来事が有った。

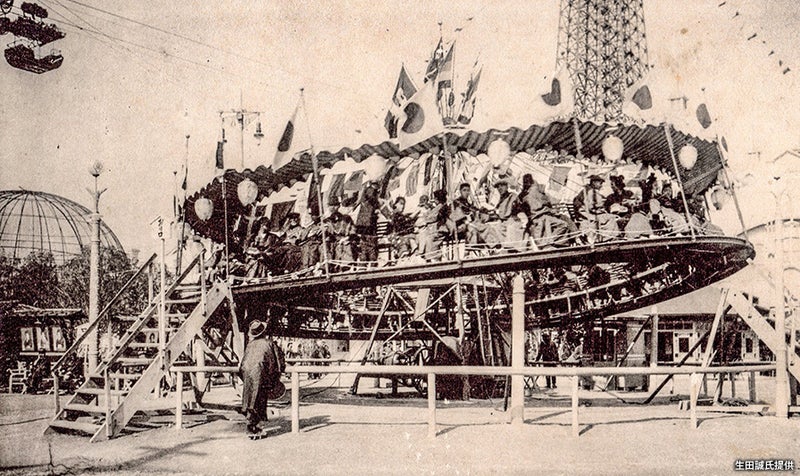

大連の街は、日本からの移民がどんどん増えて行き、人口も急増して行ったが、遂には、ちょっとした「遊園地」のような所まで出来てしまった。

その「遊園地」には、メリーゴーランドも有ったのだが、ある時、私と妙子は、一緒にそのメリーゴーランドに乗った。

その時、意外と言っては何だが、妙子は本当に、子供のようにはしゃいでいたものである。

「すっごい楽しかったね!!」

メリーゴーランドに乗った後も、妙子はずっとニコニコとしていた。

どちらかといえば、普段はクールな印象が有ったが、彼女には、そういった一面も有った。

つまり、妙子はとても感受性の強い女性でもあった。

「何か、可愛いなあ…」

私は内心、そう思ってしまったが、妙子は、一度、心を開いた相手には、どんどん、新たな一面を見せてくれるような人だった。

そこも、妙子の魅力であると私は思っていた。

私は、妙子に対し、この上もなく、愛しさを感じるようになった。

<第6章・『生々流転』>

その後、私と妙子は、1938(昭和13)年に結婚した。

その時、私は24歳、妙子は19歳だったが、私達は出逢った時から、既にこうなる事はわかっていたような気がしていた。

「結婚するなら、この人しか居ない」

という人と出逢えるのは、とても幸せな事である。

そして、私達の夫婦の間には、1939(昭和14)年に、長男の博が生まれた。

「この子のためにも、頑張らなきゃ!!」

私はそう思っていたが、私の家の造り酒屋に「嫁入り」した妙子は、

「2人で力を合わせて、頑張って行きましょう」

と、言ってくれたものである。

そして、1943(昭和18)年、妙子のお腹に中には、2人目の子供が居た。

まさに、私達夫婦は、幸せの絶頂だった。

しかし、その後、運命は「暗転」してしまう。

1943(昭和18)年といえば、日本は「日中戦争」を戦う一方で、

アメリカにも宣戦布告しており、「太平洋戦争」も戦っていた。

そして、日本軍には兵隊の数が足りなくなり、健康な男子は全て兵隊に取られてしまう時代になった。

1943(昭和18)年、遂に私にも「赤紙」…つまり「召集令状」が届いた。

「必ず、生きて帰ってくる…」

私は、出征の日、妙子の手をギュッと握りしめ、そう約束した。

「待ってるわ…」

妙子はそう言っていたが、その時、妙子と一緒に私を見送りに来ていた博は、何も言わず、私に抱き着いて来た。

「博、お母さんを頼んだぞ」

私は、博にそう告げると、大連の駅からハルビンに向かう列車に乗り込んだ。

その時、妙子のお腹の中には、まだ赤ちゃんが居た。

つまり、妙子のお腹の子は、まだ生まれる前だった。

私は、後ろ髪を引かれるような思いで、戦地に向かって行った。

<第7章・『裏切りの戦場』>

こうして、私は戦地へ赴き、一兵卒として戦った。

そして、私はまさに戦場で、様々な「地獄」を見る事になった。

あまりの悲惨な光景の数々であり、私は、その時の事は、あまり思い出したくない。

しかし、忘れられない出来事を2つ、記しておく事とする。

ある時、私の部隊は「夜営」をしていたが、私はつい、ウトウトと眠ってしまった。

ハッと気が付くと、何と、私の部隊は、何処かに移動した後であり、辺りは、もぬけの殻になっていた。

「おい、冗談じゃないぞ…」

私は青くなった。

こんな戦地のど真ん中に取り残されては、敵兵(※中国軍)に見付かって殺されるか、或いは、野垂れ死にするか…いずれにせよ、待っているのは「死」だけである。

私は、野生の勘を頼りに、ちょっとした痕跡を捜し回り、私の部隊が去って行った方向を必死に追った。

そして、一晩かかって、ようやく部隊に追い付いたが、私は危うく、「置き去り」にされる所であった。

「戦場では、人はいとも簡単に、人を裏切るものだ…」

その時、私は痛感したが、その時、私はぐずぐずしていたら、間違いなく死んでいた。

「迷ったら、ゴー」

という私の人生訓は、その時も活かされたという事になる。

もう一つは、私自身の「裏切り」の話である。

ある時、敵軍(※中国軍)の機銃掃射を受け、私の部隊は散り散りになって逃げ回った。

その時、多くの戦友が死んでしまったが、1人、瀕死の重傷を負った戦友が居た。

「おい、しっかりしろ!!」

私は、彼を助けようとしたが、その時、また敵機が襲来し、再び機銃掃射が始まった。

「早く!!早く逃げろ!!!!」

近くで、誰かの叫び声が聞こえ、私は思わず、その方向へと逃げ出した。

そして、危うく塹壕に身を隠し、機銃掃射をやり過ごす事が出来た。

だが、2度目の機銃掃射を受け、瀕死の重傷だった戦友は、そのまま死んでしまった。

「何て事だ…。俺が、あいつを見殺しにしてしまった…」

私は、罪悪感に苛まれた。

私は、戦友を裏切ったも同然であった。

このように、戦場は常に「死」と隣り合わせだったが、

「戦争とは、人間の理性を失わせる。戦争が続けば、人はどんどん無慈悲になって行く」

という事を、私は嫌という程、思い知った。

そして、

「こんな地獄は、もう沢山だ…」

と、私は思っていた。

<第8章・『シベリア抑留』>

私が戦っていた「敵兵」というのは、勿論、中国軍である。

しかし、1945(昭和20)年8月8日、突如、ソ連が「日ソ中立条約」を一方的に破棄し、ソ連軍が一斉に満州へと侵攻して来た。

そんな事など、全く予想していなかった日本軍は、ひとたまりも無かった。

日本軍は、ソ連軍に蹂躙され、多くの日本兵がソ連軍に殺された。

そして、この時、大量の日本兵が、ソ連軍の「捕虜」になってしまった。

私も、その「捕虜」の1人になってしまった。

「俺達、どうやらシベリアに連れて行かれるらしいぞ…」

ソ連軍の捕虜になって、暫く経った頃、日本兵の間で、そんな噂が流れた。

そして、その噂通り、私達は捕虜として、シベリアに連行されて行った。

私達、ソ連軍の捕虜となった日本兵は、シベリアに連行された後、

「ラーゲリ」

と称される、

「強制収容所」

へと入れられてしまった。

そして、冬はマイナス40度や50度といった、過酷な環境の極寒の地・シベリアで、私達は、ロクに食事や休息も与えられない中、酷い重労働を課せられてしまった。

そんな過酷な環境だったので、ここでも多くの仲間達が死んでしまった。

私は、出征した時から、肌身離さず持っていた、1枚の写真…私と、妻の妙子、そして長男の博の3人で写った写真を見ては、

「こんな所で、死んでたまるか…。俺は必ず生きて帰るんだ」

と、自分に言い聞かせていた。

そして、私は毎晩のように、妙子と一緒に乗った「メリーゴーランド」の夢を見ていた。

だが、極寒の酷い環境の中、来る日も来る日も、鉄道の線路を敷く工事をさせられたり、

いつ終わりが来るとも知れない日々を「ラーゲリ」で過ごして行く中、いつしか、私の気力も萎えて行った。

いくら待っても、日本からの助けは来ず、「待ちぼうけ」の状態が続いた。

私は、野球で身体を鍛えていたので、普通の人よりは頑健な方だと思っていたが、気力が衰えて行くのは、どうしようも無かった。

「俺、生きてて良いのかな…」

ある時、私はとうとう、そんな事を口に出していた。

私は、出征して以来、あまりにも過酷な日々を送って来たので、すっかり精神を病んでしまっていた。

シベリアの厚い雲に覆われ、太陽が殆んど顔を出さないという気候も、私の気持ちを落ち込ませた。

それに、私はあまりにも多くの戦友を「見殺し」にして来たではないか…。

「俺なんか、生きている資格は無い」

私は、ラーゲリで知り合った戦友に、そう口走った。

すると、彼は即座に、

「脩、そんな事を言ってどうするんだ。死んで行った戦友のために、お前は生き抜く義務が有るんだぞ」

と言った。

「それに、お前の帰りを待っている家族も居るんだろ?」

戦友にそう言われ、私はハッとした。

「そうだ…。妙子と博が俺の帰りを待っている…。お腹の子も…」

私は、家族の顔を思い出していた。

「そうだ、家族の為にも、俺は生き抜かなければいけない」

私はもう一度、気力を奮い立たせていた。

<第9章・『ラーゲリの早慶戦』>

そんな中、「シベリア抑留」から2年が経った頃、1947(昭和22)年の春に、我々のラーゲリで、思いがけない出来事が有った。

何と、このラーゲリで、

「早慶戦」

が、行なわれたのである。

どういう事なのか、かいつまんで説明すると、このラーゲリに収容された、日本の将校が、ソ連軍に掛け合い、

「ラーゲリで、野球をやらせて欲しい」

と、頼み込んだところ、意外にも、ソ連軍からの許可が出たのである。

このラーゲリには、早稲田や慶応をはじめ、東京六大学の出身者も沢山居たが、日本兵の将校達は、

「野球は、日本にとって国民的なスポーツである。その野球を開催する事は、捕虜の士気を高める事にも繋がる」

と言って、ソ連軍当局を説き伏せたのであった。

こうして、シベリアのラーゲリで「早慶戦」が開催される事となったが、勿論、野球の道具など何も無いので、

石ころを拾い、その石ころに、軍靴を解体したゴムをぐるぐるに巻き付け、即席でボールを作った。

バットも、その辺の棒っきれを改造し、バットらしき物を作った。

こうして、ラーゲリの野球経験者が、早稲田と慶応に分かれ、試合を行なったのである。

勿論、私は早稲田のメンバーの1人だった。

この時、試合に出ている人は勿論、「観客」として見守る捕虜達も、久し振りに本当に楽しそうな様子だった。

「人間は、どんな過酷な環境でも、希望さえ有れば、生きていける」

私はこの時、その事を身を持って学んでいた。

そして、

「ラーゲリの早慶戦」

は、大接戦になり、終盤で早稲田は2死満塁のチャンスを迎えていた。

この時、私は三塁ランナーだった。

「迷ったら、ゴーだぞ…」

私は、自分に言い聞かせた。

そして、投手のモーションを盗み、あの時の早慶戦と同じように、私は勢い良くホームに向かって走り出していた。

その時、私の脳裏には、毎晩、夢にまで見ていた、妙子と一緒に乗った「メリーゴーランド」が思い浮かんでいた…。

(つづく)

『孤独の太陽』

作詞・作曲:桑田佳祐

唄:桑田佳祐

壊れそうな 待ちぼうけのシャドゥ

誰も愛せず 太陽に揺れている

心病んで 立ち止まるたび

風が織りなす 悲しみの歌を聞く

若過ぎた 夏でさえ

今よりも愛のそばにいた

Silence……真っ白な空の下

メリーゴーランド

独りでずっと廻してる

また他人(ひと)を 裏切りそうで

出逢う事が この頃は怖いんだ

淋しさは 辛いけど

鍵をかけ部屋の中にいる

Silence……僅かな音も無い

メリーゴーランド

流れる景色 憂いてる

生きるには重すぎた過去

誰かをいつも傷つけた

Silence……真っ白な空の下

メリーゴーランド

独りでずっと廻してる