私は、このブログで、私が大好きなサザンオールスターズや桑田佳祐の楽曲の歌詞を題材にして、

その歌詞を元に短編小説を書くという、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズを、断続的に書かせて頂いている。

私は、これまで「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズで、「原案:桑田佳祐」として、11本の短編小説を書いて来た。

そして、私がこれまで書いて来た、「サザンの楽曲・勝手に小説化シリーズ」は、下記の11本である。

①『死体置場でロマンスを』(1985)

②『メリケン情緒は涙のカラー』(1984)

③『マチルダBABY』(1983)

④『Ya Ya(あの時代(とき)を忘れない)』(1982)

⑤『私はピアノ』(1980)

⑥『夢に消えたジュリア』(2004)

⑦『栞(しおり)のテーマ』(1981)

⑧『そんなヒロシに騙されて』(1983)

⑨『真夜中のダンディー』(1993)

⑩『彩 ~Aja~』(2004)

⑪『PLASTIC SUPER STAR』(1982)

というわけで、今回はその「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズの「新作」を書くが、

今回、私が題材に選んだのが、1982(昭和57)年のサザンオールスターズのアルバム『ヌード・マン』に収録されている、

『流れる雲を追いかけて』

という楽曲である。

この曲は、作詞・作曲は桑田佳祐で、リードボーカルは原由子が務めているが、

『流れる雲を追いかけて』は、全体的にスローテンポの曲で、原由子の優しい歌声が、実に素晴らしい。

そして、この曲は戦前の「満州」の事が描かれているのである。

そして、私はこれから、『流れる雲を追いかけて』に始まる、「4部作」として、それぞれ違った楽曲を題材に「リレー小説」形式で書いてみる事としたい。

「4部作」は、それぞれ独立した「短編小説」であるが、その「4部作」は全て繋がっていると思って頂きたい。

それでは、前置きはそれぐらいにして、「サザンの楽曲・勝手に小説化」シリーズの第12弾、「4部作」の「その1」としての『流れる雲を追いかけて』(原案:桑田佳祐)を、ご覧頂こう。

<序章・『4つの手記』>

今、私の手元には、ある家族の事が書かれた古い手帳が有る。

私は、その手帳の持ち主とは縁が深い者であるが、私はその手帳を元に、これから、ある家族の物語を書いてみる事としたい。

私は、ある事情により、その家族からメモ帳を預かっているが、それは何故かといえば、私は文章を書く仕事をしており、

「私達の事を書き残して欲しい」

と、託されたからである。

そして、私の手元には、その家族の物語が書かれた「4つの手記」が有る。

その「4つの手記」を元に、私が可能な限り、この人達が辿って来た人生を追ってみたいと思う。

まずは、ある女性によって書かれた手記を元に、その女性を主人公とした物語を再現してみたい。

<第1章・『王道楽土』>

私は、娘時代を「異国の地」で過ごした。

元々、私は日本の長崎県で生まれたが、昭和の初めの頃、私達の家族は「満州」に移り住んだ。

私の父は大工をしていたが、昭和の初めの頃、日本は酷い不況の時代で、父の大工の仕事も「頭打ち」の状態だった。

その頃、私はまだ幼かったから、あんまり覚えていないのだけれど、私の両親は、私が寝静まった後、

「これから、どうしようか…」

という事を、毎晩のように話し合っていたらしい。

私の父は腕の良い大工だったが、酷い不況で仕事はどんどん減っていた。

「この子に、ひもじい思いをさせるわけにはいかないわ」

私の母は、その事だけを心配していた。

私は「ひとりっ子」だった事もあって、両親には本当に大事に育ててもらっていたけれど、その頃の一家の暮らしは貧しかった。

子供心にも、それは何となく覚えている。

1932(昭和7)年、私が13歳の年、私の家族に大きな転機が有った。

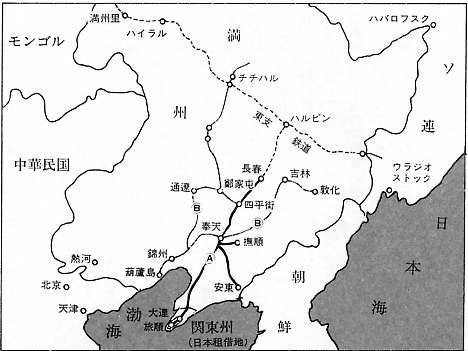

その年、中国の東北部に、日本が「満州国」という新しい国を作ったのである。

日本の政府は、この新たな国、「満州国」を、まるで「新天地」のように謳っていた。

「五族協和」「王道楽土」

という立派な標語も作られ、日本は、この新しい国で、周りの民族の人達とも仲良く暮らすのだと、新聞でも大々的に報じられていた。

そして、私の父が家族に重大な決意を告げたのは、それから間もなくの頃だった。

「母さん、妙子。ちょっと話が有る」

或る秋の夜、私の父が改まった顔で、私と母を呼んだ。

「よく考えたんだけど、お父さん、満州に渡ろうと思うんだ。お前達にも付いて来て欲しい。どう思う?」

父に突然そんな事を言われてしまった私と母は、思わず顔を見合わせた。

「満州に渡るって…。どういう事ですか?」

母は当惑した様子で、父に尋ねていた。

「うん…。今度、新しく出来た満州国で、集団移民を募集しているんだ。ウチも、満州に移り住んで、そこで一からやり直したいと思ってる」

父は一気に、自分の考えを私達に告げた。

父は、さっきは「どう思う?」と、一応は私達に聞いてたけど、どうやら、もう決意は固まっているように見えた。

私達は暫く、黙り込んでしまったが、やがて母は真っ直ぐに父の目を見て、こう言った。

「もう決めたのでしょう?だったら、私は賛成よ」

母も、父の決意の固さを感じ取ったのか、父の考えに賛同した。

「妙子…。お前はどう思う?」

両親がそう決めてしまった以上、私にはもはや選択肢は無かった。

「…いいよ」

私も、一言だけ応えた。

父は、ホッとした顔をしていた。

「有り難う…。よし、そうと決まったら、準備しなきゃな」

こうして、私達の家族は、住み慣れた長崎の地を離れ、異国の地・満州へと渡る事になった。

こうして、私達の家族は「満蒙開拓団」の一員として、満州に渡る事になった。

私達は、手続きも全て終え、翌年の1933(昭和8)年、長崎の家を引き払い、満州へ渡る「移民船」に乗り込んだ。

私の両親が決めた以上、私も付いて行くしか無かったが、本当は私は女学校の友達と離れ離れになるのが、寂しくてたまらなかった。

「移民船」の出航の日、私の友達が沢山、見送りに来てくれたけれど、みんなボロボロ泣いていた。

「妙子さん、元気でね…」

「必ず、お手紙をちょうだいね」

みんな口々にそう言っていたが、みんなの顔を見ると、私も涙が止まらなかった。

出航の汽笛が鳴り、船が港からゆっくりと離れて行く。

船上と港は、夥しい数の紙テープで結ばれていた。

出航の時、港に居た人達は、

「万歳!!」

を三唱して、私達を見送ってくれた。

船が暫く進み、やがて長崎の港が見えなくなった頃、父が緊張した面持ちで、

「もう後戻りは出来ない。後は、やるしかない」

と言っていた事を、私は鮮明に覚えている。

私達の家族は、新天地・満州で、一旗揚げる以外、生きて行く道は無かった。

こうして、私達は「異国の地」へ渡って行った。

<第2章・『異国の丘』>

満州の空は、何処までも青く、そして高かった。

私達は、満州に着くと、早速、大都市の大連の街に住む事になったが、

大連の街は、既にかなり賑わっていた。

その事にも驚いたが、私がまず一番驚いたのは、

「満州の空は、日本の空とは全然違うわ…」

という事だった。

何しろ、島国の日本と違って、中国大陸はとても広い。

だから、満州で見る空は、日本で見ていた空とは全然違っているように、私には感じられた。

私達の家族は、大連の街の片隅の小さな家に、まずは住む事になった。

大連での暮らしに慣れるまで、暫くの間、私達の家族はバタバタと忙しかったが、漸く落ち着いて来た頃、私は早くも、無性に日本が恋しくなってしまっていた。

「あの流れる雲は、日本に向かっているのかな…」

私は毎日のように、大連の町はずれのアカシアの丘に登り、空ばかり眺めて過ごしていた。

日本に居た頃、私達の家族は確かに貧しかったけれど、私には友達も沢山居たし、私は楽しく過ごしていた。

でも、今や誰も知っている人など居ない、遠い「異国の地」に来てしまった…。

私は、冷たい時間(とき)の流れに耐えかねて、毎日、泣いてばかりだった。

「妙子、寂しい思いをささせて、ごめんね…」

そんな中、母はいつも優しく、私を気遣ってくれて、私に寄り添ってくれていた。

私の父は、大連に着いて早々、大工の仕事を請け負って、とても忙しく働いていたが、

母は、私が寂しい思いをしないように、いつも一緒に居てくれた。

私は、母が一緒に居てくれるだけで心強かった。

でも、そんな日々は、無情にも、ある日突然に終わってしまった。

<第3章・『大連の橋の上で』>

大連の街には、次から次に、日本からの移民がやって来ていた。

お陰で、大連の街は「建築ラッシュ」に沸いたが、元々、腕の良い大工だった父の仕事も急増した。

私の父は、大工として「引っ張りだこ」で、身体がいくつ有っても足りないぐらいの状態だった。

やがて、父は職人を何人も抱える、大工の棟梁になっていた。

そう、つまり私の父は、見事に大連の街で「大成功」を収めたのだ。

思い切って、家族で大連の街に移り住んだ、私の父の「賭け」は上手く行ったと言って良い。

「お父さん、本当に良かったわね…」

母も、ホッとして、安堵の表情を浮かべていた。

ようやく、私達の生活に余裕が出て来たので、私は大連の街の女学校にも通わせてもらえる事になった。

「妙子、お前にも苦労をかけて、すまなかったな」

父はそう言ってくれたが、こうして苦労しながらも私達の為に頑張って働いてくれている父の事を、私はとても尊敬していた。

そして、私が世界一優しい人だと思っていた母の事も、私は大好きだった。

ところがである。

ようやく父の仕事も軌道に乗り、私達の家族に一筋の光明が見えていた時、

私が大好きな母が、腸チフスという病気に罹ってしまった。

母は入院し、治療を受けたが、病気は良くならず、どんどん衰弱して行ってしまった。

「お母さん、大丈夫だからね…」

私は毎日、病院に通い、何時間も母の手を握っていた。

母は、そんな時でも、いつも微笑んでくれていた。

でも、病気は無情にも母の身体を蝕んで行った。

そして、1934(昭和9)年の夏、母は亡くなってしまった。

「お母さん、目を開けて…!!」

母が亡くなった時、私は母の身体に取りすがり、泣き叫んだ。

これから、ようやく新天地で、家族仲良く過ごして行けるという時だったのに…運命は、あまりも残酷だった。

父も憔悴しきった様子だった。

こうして、私達は永遠に「希望の灯」である母を失ってしまった。

「お父さん、人生って何なんだろうね…」

母の葬儀も終わり、あのアカシアの丘の近くのお墓に埋葬してから、暫く経った頃、

私と父は、大連の橋の上にボンヤリと佇んでいた。

そして、相変わらず何処までも高い満州の空を見上げたが、私の目に浮かぶのは、母の優しい笑顔だけだった。

「母さんには、苦労ばかりかけてしまった。その分、お前には幸せになってもらわないと…」

父は言葉少なに、そういう事を言っていた。

こうして、私達の父子は、大連の地で経済的な成功と引き換えに、世界で一番大切な、母を亡くしてしまった。

だが、大連の街を行き交う人達は、そんな私達の心境など知る由も無く、皆、日常生活を送っている。

でも、私の目に映る大連の街は、もはや輝きを失ってしまっていた。

私は、あまりにも色々な事が有り過ぎて、すっかり「厭世的」になっていた。

<第4章・『ダンスホールの出逢い』>

母を亡くした後、父はそれまで以上に、ガムシャラに働いた。

そして、気が付けば父は、大連の街でも有数と言われるぐらいの「お金持ち」になっていた。

「母さんが、見守ってくれてるからな」

それが父の口癖だったが、父は、遺された私の為にもと、必死に働いてくれた。

だからこそ、経済的な成功が、後から付いて来たのだと、私は思う。

そして、私達が大連に来てから何年も経ち、大連の街も、すっかり様変わりしていた。

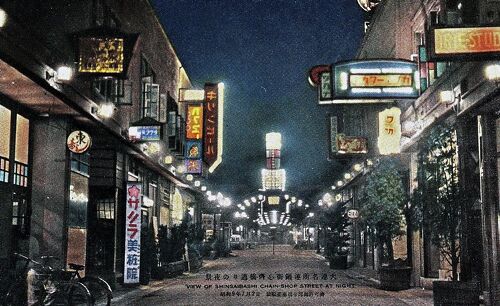

その頃、大連の街には「連鎖」と呼ばれる地区が有ったが、そこは大連でも有数の歓楽街であり、東京の銀座にも匹敵すると言われていた。

「連鎖」の街には、沢山の若者が集まるようになり、派手な「ダンスホール」が、いくつも建ち並ぶようになっていた。

「連鎖」の街のダンスホールには、若い男女が集まり、夜な夜な、楽しいひと時を過ごしていた。

ハッキリ言って、私はそういう所には全然興味が無かったのだけれど、ある時、私の女学校の友達が、

「妙子さん、今度、ダンスホールに行ってみましょうよ」

と、私をダンスホールに誘って来た。

「うん…」

私は気が進まなかったが、友達があんまり熱心に誘うものだから、渋々、その友達と一緒にダンスホールに行ってみる事にした。

ダンスホールは、楽団が派手なジャズの音楽を鳴らし、若い男女が嬌声を上げて、楽しそうに踊ったりしていた。

友達は、とても楽しそうに目を輝かせていたが、私と来たら、

「こんな所、何処が楽しいのかしら…」

と思い、黙って片隅のソファに座っていた。

「妙子さん、私も踊って来て良いかしら?」

友達が私にそう聞いて来たが、私は無理に笑顔を作り、

「勿論、いいわよ」

と答えた。

その後も相変わらず私はたぶん、物凄くつまらなそうな様子でソファに座っていたが、「あの人」と出逢ったのは、そんな時だった。

「ここ、空いてますか?」

気が付くと、背の高い青年が、私に話しかけて来た。

「ええ、空いてますよ…」

私は返事をしたが、少々、素っ気ない態度だったかもしれない。

「少し、踊り疲れてしまいまして…」

青年は、そんな私の態度を、少しも気にする様子でもなく、ニコニコとしていた。

「貴方も、踊り疲れたんですか?」

青年はそんな事を聞いて来たが、私は、

「いえ…。全然踊ってませんので…。というより、私はお友達の付き合いで来ただけなの」

と、肩をすくめ、正直に答えた。

「そうなんですね。まあ、ここは騒がしいし、踊らなくても疲れてしまいますよね」

青年はそう言った。

「喉、乾いたんじゃありませんか?」

私のグラスが空になっているのを目ざとくみつけた彼は、すかさず、ウエイターに、飲み物を注文していた。

私はビックリしてしまったが、

「僕も、ちょうど飲みたかったんですよ」

などと言って、笑っていた。

あまりにも屈託が無い様子だったので、私もつい笑ってしまった。

とりあえず、2人で乾杯をした後(※多分、ノンアルコールである)、私は、

「私、そろそろ帰らないと…」

と、言った。

本当に、そろそろ遅い時間だったので、私は帰り支度をしようとしていた。

「そうですね、じゃあ僕も帰るので…良かったら、途中まで送って行きますよ。この辺は物騒な所も多いし」

彼は、そう言ってくれていた。

私は、一緒に来た友達に、「そろそろ帰る」と告げると、その子は名残惜しそうな様子だったが、その子も、どうやら一緒に踊っている男の人に送ってもらうとの事であった。

私は、夜の帳が落ちた後も、煌々と灯りが灯る連鎖の街を、さっき知り合った青年と一緒に歩いていた。

「貴方は、あのダンスホールにはよく行くんですか?」

私はそう聞いたが、彼は、

「いや、僕も初めてですよ」

と、サラっと答えた。

その割には随分と「場慣れ」しているように見えたので、私はビックリしてしまった。

「そうなの…。何だか随分と、ああいう所に慣れていらっしゃるように見えたから…」

私がそう言うと、その青年は、

「実は、日本に居た頃、僕は早稲田大学の学生で、仲間達と、よく銀座に遊びに行っていたから」

と、答えた。

「そうだったのね」

私は、納得が行った。

そういった話の流れで、彼の「身の上話」を聞くと、彼は元々は「造り酒屋」の跡取り息子だったが、彼の実家も、満州でひと旗揚げようという事で、日本から満州に移り住んだという。

「僕は、早稲田では野球部の選手で、神宮球場で早慶戦に出た事も有ったんですよ」

彼はそう言っていたが、私は野球の事は全然知らなかったので、

「ふーん…」

と、答えただけであった(※後から思えば、ちょっと彼に悪い事をしたかも?)。

そして、私の家の近くの曲がり角まで来た時、

「じゃあ、僕はこっちだから…」

と言って、私に別れを告げた。

「ねえ、待って。私、妙子って言います。貴方、お名前は?」

私は、思わずそう聞いてしまっていた。

「いや、これは失敬。申し遅れましたが、僕は脩って言います」

と、彼は自分の名前を名乗ってくれた。

「すぐそこの造り酒屋で、お酒を造ってますから、もしも、お父さんがお酒が欲しくなったら、是非買いに来て下さいね」

彼はそう言うと、出逢った時と同じ爽やかな笑顔で、私に手を振り、自分の家の方に向かって行った。

私は、彼の後ろ姿を、いつまでも見送っていた。

こうして、1937(昭和12)年の夏、私が18歳の頃、「あの人」…脩さんという青年と私は出逢った。

<第5章・『結婚』>

さて、その後、詳しい経緯は全て省略するが、

私と脩さんは、出逢った翌年の1938(昭和13)年に結婚した。

私は19歳、脩さんは私より5つ年上の24歳だった。

思えば、ダンスホールで初めて逢った時から、私と彼は、とても気が合っていた。

「何で、あの時、私に声をかけてくれたの?」

後で私が脩さんに聞いてみると、

「何か、あの場にそぐわないような、凄く寂しそうな様子が、とても気になったから」

と彼は言っていた。

確かに、私は母を亡くしてから、いつも鬱々として過ごしていたし、心から楽しいと思える事も無くなっていた。

でも、脩さんと一緒に居ると、何故か私は、とても心が安らいだ。

私達は、「連鎖」の夜の街で、毎日のように、手に手を繋いでデートしていたが、

「この人と結婚するに違いない」

という運命のようなものを私は感じていた。

それは、脩さんも同じであった。

結婚式の時、私の父は感極まって泣いていたが、

「お父さん、やっぱりお母さんにも見せたかったと思ってるんじゃないかな…」

と、私は思っていた。

こうして、私と脩さんは結婚し、私は脩さんの「造り酒屋」のお嫁さんになった。

<第6章・『愛しい我が子』>

結婚した翌年の1939(昭和14)年、私達の夫婦に、待望の赤ちゃんが生まれた。

赤ちゃんは男の子で、とても元気な子だった。

脩さんも、待望の長男の誕生に大喜びだった。

「この子のためにも、頑張らなきゃな!!」

脩さんは、そう言っていたが、私達は長男を「博」と名付けた。

「いつか、この子が大きくなったら、親子でキャッチボールをやりたいな」

かつて、野球をやっていた脩さんは、我が子とのキャッチボールを夢見ているようだった。

「この子には、スクスクと健康に育ってもらいたいわね…」

私は、かつて母が、私を愛して育ててくれたように、この子に精一杯の愛情を注ぎ、育てて行こうと、心の底から思っていた。

だが、その頃、世の中は段々と不穏な空気に包まれるようになっていた。

私達は、リアルタイムでは全然知らなかったけれど、博が生まれたのと同じ1939(昭和14)年、

満州を防衛する日本の「関東軍」が、ソ連軍に酷い負け方をしたという「ノモンハン事件」が起こった。

私達は、「満州国」は「王道楽土」だと信じて疑わなかったけれど、

そもそも、日本が作った「満州国」は、国際的には承認されていなかった。

だから、満州の周辺は、いつも小競り合いが絶えなかったらしい。

「最近、何だか世の中が暗い感じがするよな…」

その頃、脩さんは、よくそういう事を言っていたけれど、私は博の「子育て」に追われ、それどころではなかったのが正直な所である。

<第7章・『長女の誕生、そして…』>

1943(昭和18)年、私達の夫婦に長女の敏子が誕生した。

だが、我が夫の脩さんは、敏子という名前を知らなかった。

何故なら、敏子が生まれた頃、脩さんは既に「出征」してしまい、大連の街には居なかったからである。

私が敏子を身籠っていた頃、遂に脩さんに「赤紙」…つまり「召集令状」が届き、脩さんは兵隊に取られてしまった。

長男の博が2歳の頃、1941(昭和16)年12月8日、日本はアメリカに宣戦布告し、「太平洋戦争」が始まっていた。

「太平洋戦争」が始まる、だいぶ前から、日本と中国も長い間、戦争状態にあったが、遂に日本は中国だけではなく、アメリカとも戦う事になってしまった。

そして、兵隊の数もどんどん足りなくなり、健康な男はみんな兵隊に取られてしまうような時代がやって来た。

脩さんも、その例外ではなかったのだ。

「必ず、生きて帰って来るよ…」

進軍ラッパが鳴り響き、見送りの大群衆の「万歳!!」の声が轟然と響く大連の駅で、私と博が、出征して行く脩さんを見送った時、脩さんはしっかりと私の手を握り、私と固い約束をしてくれた。

その時、私のお腹の中に居たのが敏子だった。

「待ってるわ…」

私は、絶対にこれが今生の別れになりませんように…と、祈るような思いだった。

こうして、脩さんを乗せた列車は、大連の遥か北の街、ハルビンへと向かって行った。

1943(昭和18)年、脩さんが出征して暫く経った後、長女の敏子が生まれた。

お腹の中の子が、男の子か女の子か、わからなかったので、この子が生まれた後に、名前は私が1人で決めて、敏子と名付けた。

脩さんが兵隊に取られ、私は博と敏子という、幼い2人の子供を抱え、彼の帰りをひたすら待つ日々を過ごした。

気が付くと、大連の高い空を、ツバメが舞い、ツバメはまるでダンスを楽しんでいるように見えた。

「あの頃が、何だか夢みたい…」

私は、ツバメのダンスをボンヤリと眺め、彼とダンスホールで初めて出逢った時の事を思い出していた…。

(つづく)

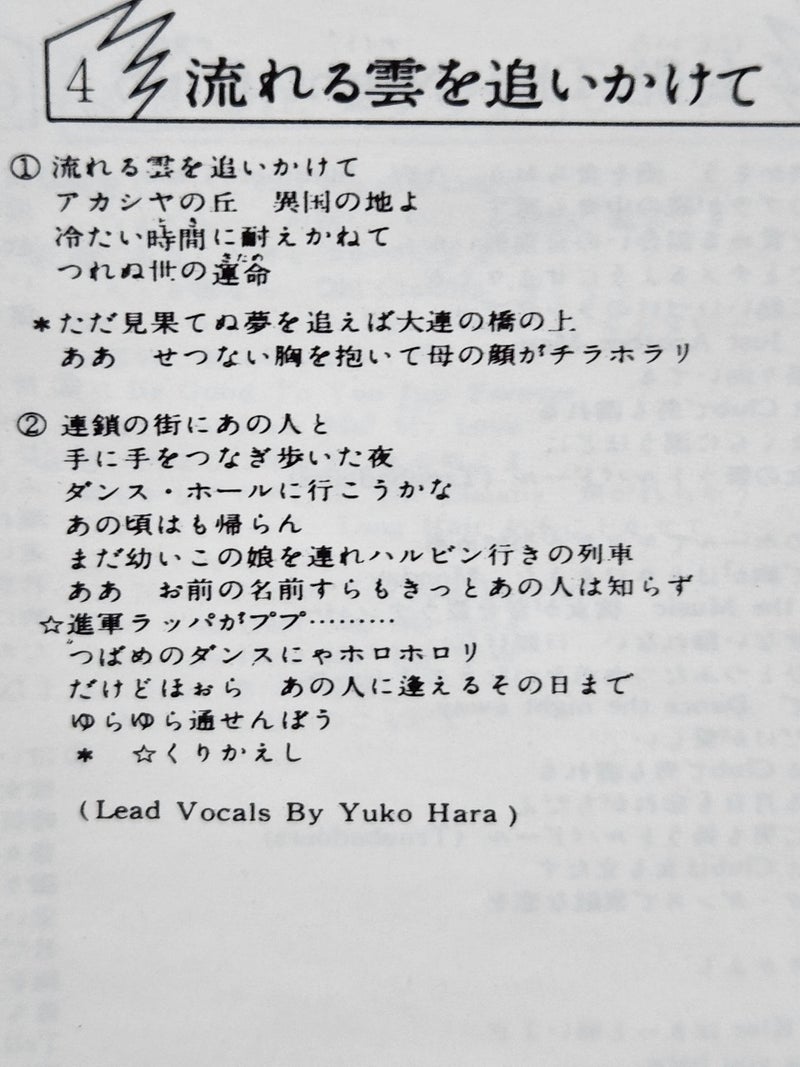

『流れる雲を追いかけて』

作詞・作曲:桑田佳祐

唄:サザンオールスターズ(リードボーカル:原由子)

流れる雲を追いかけて

アカシアの丘 異国の地を

冷たい時間(とき)に耐えかねて

つれぬ世の運命(さだめ)

※ただ見果てぬ夢追えば 大連の橋の上

ああ せつない胸を抱いて 母の顔がチラホラリ

連鎖の街にあの人と 手に手をつなぎ歩いた夜

ダンスホールに行こうかな

あの頃はもう帰らん

まだ幼いこの娘(こ)を連れ ハルビン行きの列車

ああ お前の名前すらも きっとあの人は知らず

☆進軍ラッパがププ……

ツバメのダンスにゃ ホロホロリ

だけどほぉら あの人に逢えるその日まで

ゆらゆら通せんぼう

※☆くりかえし