1956(昭和31)~1958(昭和33)年、西鉄ライオンズを「3年連続日本一」に導いた、「名将」三原脩監督が、1959(昭和34)年シーズンオフ、大洋ホエールズの監督に就任したが、

大洋ホエールズは、1954(昭和29)~1959(昭和34)年に「6年連続最下位」に沈み、「万年最下位」とまで称された、超弱小球団だった。

果たして、「名将」三原監督が、そんな大洋ホエールズで、どんな手腕を発揮するのか、注目が集まっていた。

こうして、1960(昭和35)年、三原脩監督率いる大洋ホエールズは「船出」したが、

大洋ホエールズは、アッと驚く「奇跡」を起こしてしまうのである。

というわけで、今回は「プロ野球史上最大の奇跡」、1960(昭和35)年の大洋ホエールズの「奇跡の日本一」の「中編」として、大洋ホエールズの「リーグ初優勝」への道のりを描く。

それでは、ご覧頂こう。

<1960(昭和35)年の大洋ホエールズのペナントレース①~開幕戦の思わぬアクシデントで秋山登が戦列離脱~大洋は「開幕6連敗」を喫するも、すぐにチーム状態を建て直す>

1960(昭和35)年、三原監督率いる大洋ホエールズのシーズンは、思わぬアクシデントから始まった。

この年(1960年)の大洋の開幕戦は、中日球場の中日-大洋戦だったが、

その試合前、守備練習でノックをしていた中日ドラゴンズの牧野茂コーチに対し、大洋ベンチから「いよっ!のり平さん!」という野次が飛んだ。

牧野茂は、三木のり平に似ている(?)との事で、それを揶揄した物と思われるが、人は自分の容貌の事を言われると、腹が立つものである。

怒った牧野コーチは、ノックバットを放り出すと、そのバットは弧を描き、大洋ベンチの方に飛んで来た。

大洋の選手達は、そのノックバットを避けたが、ちょうど、よそ見をしていた、秋山登の額に、ノックバットが直撃してしまったのである。

バットが直撃してしまった秋山は、その場でバッタリと倒れてしまったが、秋山は、件の野次とは全く無関係だったのに、とんだ「とばっちり」であった。

秋山は、開幕投手に予定されていたものの、このアクシデントで登板出来なくなり、そのまま脳震盪を起こし、結局、秋山は3週間ほど戦列を離脱してしまった。

そして、意気消沈した大洋は、何と「開幕6連敗」という最悪のスタートを切った。

エースの秋山が離脱し、思わぬ計算違いとなってしまったが、

三原監督は慌てず騒がず、残っている選手で、やり繰りをして見せた。

前回の記事で書いたが、鈴木隆をリリーフ専門に回したりしたのも、その一環である。

そして、大洋は「開幕6連敗」の後、10勝4敗という成績を残し、4月終盤には、通算で「10勝10敗」まで星を戻した。

例年なら、そのままズルズルと落ちて行きかねなかった所、大洋は踏み止まったのである。

これが、1960(昭和35)年の大洋ホエールズの「奇跡」への第一歩であった。

<1960(昭和35)年の大洋ホエールズのペナントレース②~島田源太郎、新人・近藤昭仁など、三原監督の「構想外」の選手達が次々に台頭>

秋山は暫く戦列を離脱したが、その穴埋めをするかのように、

この年(1960年)、大洋に入団して3年目の島田源太郎投手が台頭した。

島田は、当時20歳の若武者だったが、度胸も有り、コントロールも抜群の投手であり、

秋山が居ない間、大洋投手陣のエース格に踊り出た。

これは、三原監督としても「嬉しい誤算」だったに違いない。

もう1人、三原監督にとって、「嬉しい誤算」だったのが、

この年(1960年)、大洋に入団したばかりの新人・近藤昭仁である。

近藤昭仁(こんどう・あきひと)は、高松一高-早稲田大学の出身であり、三原監督にとっては、同郷の後輩であり、母校・早稲田の後輩でもある。

だが、近藤は小柄であり、当初、三原監督は近藤の事を戦力とは考えていなかった。

だが、この近藤昭仁という男は、滅法、気が強く、ファイトの塊のような選手だった。

三原監督から、激しいノックを浴びても、三原監督に向かって、捕ったボールを投げ返してしまうぐらい、向こうっ気が強い性格だった。

三原監督は、その近藤の事を気に入り、新人ながら近藤を二塁手のレギュラーとして起用したが、近藤は守備も上手く、しばしば好プレーを見せた。

打撃成績を見ると、この年(1960年)近藤は、117試合 389打数88安打 4本塁打 40打点 打率.226という成績に過ぎなかったが、

近藤はチャンスにも滅法強く、「ここぞ!」という所で良く打ち、数字以上に、貢献度が高かった。

こうして、二塁手・近藤昭仁、遊撃手・鈴木武という二遊間コンビが固まり、三原大洋の守備力は大幅にアップした。

<1960(昭和35)年の大洋ホエールズのペナントレース③~「ここ一番」という試合に滅法強かった大洋~1960(昭和35)年の大洋は「1点差試合」で「33勝17敗」>

開幕戦のアクシデントの後、3週間ほど戦列離脱していた秋山登は、その間、大事を取って入院していた。

だが、秋山は「俺が居なければ、大洋はどうにもならない」と思い、予定よりも早く退院し、戦列に復帰した。

そして、この年(1960年)も秋山は獅子奮迅の活躍を見せ、「59試合 8完投4完封 21勝10敗 183奪三振 防御率1.75」の成績を残した。

この年(1960年)、秋山は、「先発26試合、リリーフ33試合」と、現代のプロ野球では考えられないぐらい、先発にリリーフにと、大車輪の活躍を見せた。

エースの秋山が帰って来て、ますます陣容が整った大洋であるが、

この年(1960年)の大洋の戦いぶりの大きな特徴は、とにかく接戦に強かった事である。

そして、「ここ一番」という大事な試合で、大洋はしぶとく、勝ち星を拾って行った。

この年(1960年)、大洋は首位戦線に浮上し、三原脩監督の宿敵・水原茂監督率いる巨人と優勝争いを繰り広げたが、

6月1日、川崎球場の大洋-巨人戦で、鈴木隆は「8者連続奪三振」という快投を見せ、大洋が巨人に1-0で勝った。

まさに、三原監督の用兵が当たり、鈴木隆は実に生き生きと、リリーフ専門の役割を果たしたが、そんな鈴木の一世一代の好投であった。

6月29日、大洋ホエールズ発祥の地・下関で、「大洋VS巨人」のダブルヘッダーが有った。

この日(1960/6/29)、パ・リーグの首位を走る大毎オリオンズは、プロ野球タイ記録の「18連勝」を達成しているが、

大洋は、巨人とのダブルヘッダーで、2-1、7-6で、2試合連続のサヨナラ勝ちを収めた。

ダブルヘッダー第2試合は、4番・桑田武が劇的なサヨナラ本塁打を放ったが、この「下関決戦」での連勝は、首位争いという「未知の領域」で奮闘する大洋の選手達に、大きな自信を与えた。

7月~8月にかけて、大洋と巨人は激しい首位争いを繰り広げたが、

そんな中、8月11日には、川崎球場の大洋-阪神戦で、島田源太郎が「完全試合」という、大記録を達成した。

スコアは、大洋お得意の1点差ゲームであり、大洋が1-0で阪神を破ったが、

この試合、阪神の投手はエース・村山実であり、「相手が村山さんだから、1点も与えられない」という緊張感を持って投げたのが、結果として「完全試合」達成に繋がったと、後に島田源太郎は語っている。

なお、島田は当時20歳だったが、これは「完全試合」達成者の中では、未だに史上最年少記録である。

なお、この年(1960年)、島田源太郎は「50試合 14完投8完封 19勝10敗 203奪三振 防御率2.29」という成績を残し、秋山と共に、大洋投手陣の柱となった。

このように、この年(1960年)の大洋は本当に接戦に強かったのだが、

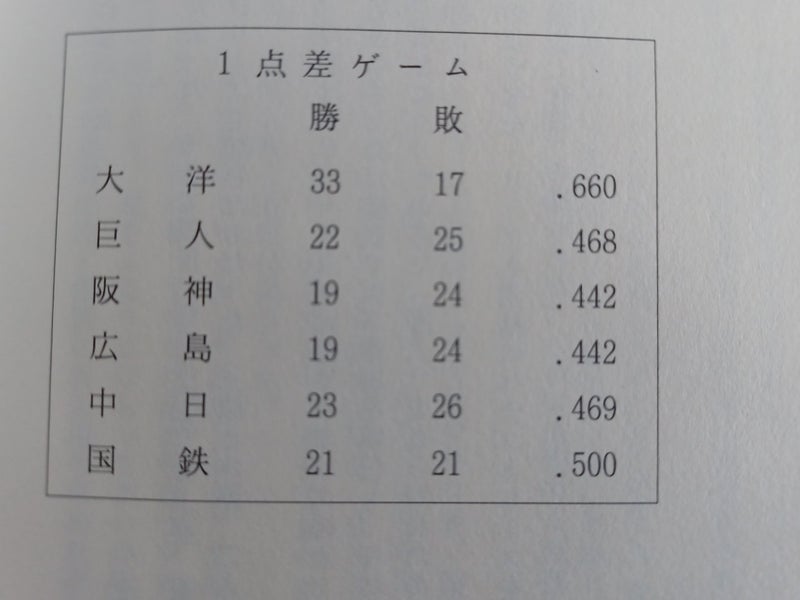

この年(1960年)、大洋は1点差試合に「33勝17敗」という、無類の強さを発揮した。

これは、勿論、三原監督の「適材適所」の用兵がピタリとハマったという事でもあろうが、

大洋の選手達は、1年間、必死で戦って行く内に、気が付けば、どんどんチーム力を付けて行き、いつの間にか、強力なチームに成長していたという事ではないだろうか。

そして、とにかく大洋はチーム一丸となり、他のどのチームよりも団結力が強かったというのは、間違いない。

そうでなければ、こんなに接戦で勝てるわけがない。

1960(昭和35)年の大洋ホエールズは、素晴らしい「闘う集団」であり、ひたすら勝利を目指して、結束して戦う、まさしく「ワン・チーム」だったのである。

<1960(昭和35)年の大洋ホエールズのペナントレース④~プレッシャーに打ち克ち、10月2日、遂に大洋ホエールズ初優勝!!~「万年最下位」の大洋を初優勝させた三原采配が「三原マジック」と称賛される>

1960(昭和35)年9月、セ・リーグのペナントレースは、佳境に入っていた。

セ・リーグの優勝争いは、大洋と巨人の「2強」に絞られていたが、

大洋ホエールズは、それまで「夢のまた夢」でしかなかった「優勝」に手が届く所に迫り、大洋の選手達は激しいプレッシャーに襲われていた。

だが、百戦錬磨の三原脩は、選手達にこう言った。

「私は、今まで何度も優勝して来たから、よくわかるんだ。私には、川崎球場のスコアボードに、チャンピオン・フラッグが翻っているのが、よく見える。このチームは…大洋ホエールズは、必ず優勝する!!」

三原監督は、自信満々の表情だった。

三原脩は、ここに来て、また選手達に「暗示」をかけた。

「そうだ!俺達は必ず優勝出来る!!」

三原監督の、自信たっぷりの表情を見て、大洋の選手達は、恐れを振り払った。

そして、ペナントレース終盤を迎え、大洋ホエールズは初優勝を目指し、最後の戦いに挑んで行った。

9月27日、首位を行く大洋に、2位・巨人が肉薄し、後楽園球場で「巨人VS大洋」の最後の「天王山」の決戦を迎えた。

この大一番で、大洋は鈴木隆が自ら決勝タイムリー三塁打を放ち、大洋が2-1で巨人を破った。

この結果、遂に大洋は初優勝まで「マジック1」に迫った。

大洋ホエールズは、あと1つ勝てば、遂に優勝する所までやって来たのである。

1960(昭和35)年10月2日、遂に「その時」はやって来た。

この日(1960/10/2)、甲子園球場の阪神-大洋戦と、後楽園球場の巨人-広島戦が行われていたが、

大洋の試合中、2位・巨人が広島に敗れ、この瞬間、大洋ホエールズの「初優勝」が達成された。

この試合、大洋は1-6で阪神に敗れはしたが、試合後、大洋の選手達は三原監督を胴上げし、初優勝の感激に酔った。

遂に、あの「万年最下位」と言われた大洋ホエールズが、夢にまで見た「初優勝」を成し遂げてしまったのである。

では、この年(1960年)の大洋ホエールズの野手陣を、改めて見てみよう。

渡辺清-岩本堯-近藤和彦-桑田武-黒木基康-鈴木武-近藤昭仁-土井淳…

と続くメンバーは、ハッキリ言って、小粒な選手が多く、大洋打線は迫力不足だった。

だが、これまで何度も書いて来た通り、この年(1960年)の大洋は、チーム一丸となって戦い、その団結力の強さは、他球団の追随を許さなかった。

まさに、数字には表れない「超二流」の輝きが有ったのである。

一方、投手陣では、この年(1960年)、二桁勝利を記録したのは、秋山登・島田源太郎・権藤正利の3人だったが、

鈴木隆も、リリーフ専任として健闘し、その他の投手陣も皆、良く投げていた。

そして、三原監督から、グラウンドの「司令塔」に指名された土井淳が、大洋の投手陣を、好リードで引っ張った。

「秋山-土井」の黄金バッテリーを中心とした「守りの野球」が有ったればこそ、大洋の初優勝が実現したというのは、間違い無いところである。

こうして、1960(昭和35)年のセ・リーグは、大洋ホエールズが2位・巨人に4.5ゲーム差を付け、「初優勝」を達成したが、

「万年最下位」の大洋を優勝させてしまった三原監督の手腕は、「三原魔術」「三原マジック」と称され、世間から絶賛された。

もし、この時代に「流行語大賞」が有れば、「三原マジック」は、間違い無く受賞していたであろう。

一方、またしても三原脩監督に敗れ去った、巨人・水原茂監督は、この年(1960年)限りで巨人監督の座を追われてしまった。

水原監督の後任として、川上哲治が、巨人監督に就任している。

まさに、三原脩と水原茂の明暗が、ハッキリと分かれた形になったが、「三原マジック」は、実はここからが「本番」であった。

1960(昭和35)年の日本シリーズで、三原監督率いる大洋ホエールズは、もう一度、世間を驚かせるのである。

<1960(昭和35)年のパ・リーグ…西本幸雄監督率いる、「ミサイル打線」の大毎オリオンズが、ぶっちぎりで優勝>

一方、パ・リーグは、西本幸雄監督率いる大毎オリオンズが、ぶっちぎりの独走で、10年振りの優勝を達成した。

柳田利夫-田宮謙次郎-榎本喜八-山内和弘-葛城隆雄-谷本稔-矢東高雄-坂本文次郎…

と続く、所謂「ミサイル打線」と称された超強力打線が、大毎オリオンズの「売り」であった。

攻撃力でいえば、大毎と大洋は、天と地ほどの差が有ったと言って良い。

投手陣では、この年、67試合 13完投5完封 33勝11敗 防御率1.98という成績を残した、

サウスポーの大エース・小野正一が、大毎オリオンズ投手陣の中心だったが、

大毎の野球は、とにかく超強力な「ミサイル打線」で相手を粉砕し、圧倒してしまうという物であった。

まさに、少ない得点をチーム一丸となって守り切る、大洋とは対照的なチームである。

<1960(昭和35)年の「大洋VS大毎」の日本シリーズの下馬評は、圧倒的に「大毎有利」だったが…?>

こうして、1960(昭和35)年の日本シリーズは、「大洋VS大毎」の対決と決まった。

下馬評では、圧倒的に「大毎有利」であり、

「大毎の勝利は、まず間違い無い。優勝する大毎が、大洋にいくつ負けるか…」

と、殆んどの野球評論家やファンも、そのように予想していた。

戦力だけを比較すると、確かに、大洋が大毎に勝てる要素など、皆無に等しいと思われた。

そして、大洋の三原監督も、選手達には、こんな事を言っていた。

「まあ、大毎の方が圧倒的に強いだろう。私も、そう思う。だが、セ・リーグの代表として、4連敗するわけにはいかないから、まず、1つだけは勝とう。1つ勝てば、まあ何とか恰好は付くよ」

ペナントレース終盤、あれだけ選手達を鼓舞していた、強気の三原監督にしては、何とも、気の抜けたような言葉である。

近藤昭仁も、「あの強気の三原さんが、こんな事を言うなんて…。でも、『ああ、1つ勝てば良いのか』と思って、何か気が楽になった。変な力みが無くなった」と、後に語っている。

だが、これは三原監督が、まさに近藤が言っている通り、選手達に余計なプレッシャーを与えないようにするための「作戦」だった。

三原は、実は本気で勝とうとしていた。

実は、日本シリーズが始まる前、三原監督は、極秘で土井淳を、福岡に向かわせていた。

そして、事前に「土井がそちらに行くから、土井と一緒に、飯を食ってくれんか」と、西鉄ライオンズの稲尾和久・和田博実のバッテリーに連絡してあった通り、土井と稲尾・和田のバッテリーを引き合わせた。

これは、要するに「土井に、大毎の選手達の情報提供をしてくれ」と、西鉄時代の教え子の稲尾と和田に、三原監督が頼んだという事である。

「僕らはパ・リーグだから、大毎に頑張って欲しいとは思うけど…。それよりも、三原さんに勝ってもらいたかったんだよね」

後に、和田博実はそう語っているが、西鉄時代の師弟関係の「絆」は、まだ続いていたのである。

それにしても、和田にそこまで言ってもらえるという事は、西鉄時代の三原監督は、よほど選手達からの人望が厚かったのであろう。

「土井さん、大毎の4番の山内さんは、2ストライク・ノーボールからは、絶対に振って来ませんから、追い込んだら3球勝負に行った方が良いですよ!」

稲尾和久は、そういった情報を、土井淳に教えていたという。

勿論、土井は西鉄バッテリーから聞いた情報を、全て三原監督に報告した。

こうして、三原脩は大毎を倒すために、密かに策を練っていたのであった。

三原脩は、虎視眈々と牙を研ぎ、1960(昭和35)年10月11日の、「大洋VS大毎」の日本シリーズ開幕を待っていた。

(つづく)