この記事は、当ブログにおける、通算500記事目である。

少しずつ書き続けて、気が付いたら500回も投稿していたのかというのが、率直な気持ちであるが、

一応、一つの大きな節目ではあるかと思う。

というわけで、今回は「通算500投稿」を記念して(?)、

私が、今までに影響を受け、尊敬する人達について、書いて行きたいと思っている。

このブログは、色々と歴史にまつわる事が、主なテーマになっているが、

いずれも、私が歴史について書く時に、大いに参考にさせて頂いている方々である。

というわけで、早速、ご覧頂く事としたい。

<元祖・歴史家の「司馬遷」~たった1人で、中国の歴史書『史記』を書き上げた人>

まず、私が尊敬する人として、真っ先に挙げたいのが、中国の歴史家・司馬遷(紀元前145~135?-紀元前87~86年)である。

司馬遷といえば、中国の歴史書『史記』を書いた歴史家として有名であるが、

司馬遷の何が凄いのかといえば、『史記』という膨大な歴史書を、たった1人で完成させたという事である。

司馬遷の『史記』は、中国史上初の公式の歴史書であるが、以後、中国の全ての歴史書の基本形となり、

『史記』以降の中国の歴史書は、全て『史記』をロールモデルとして書かれている。

<司馬遷と『史記』①…中国の神話時代から、司馬遷が生きた現代史(漢の武帝)の時代までの約2000年間の歴史を描く!!>

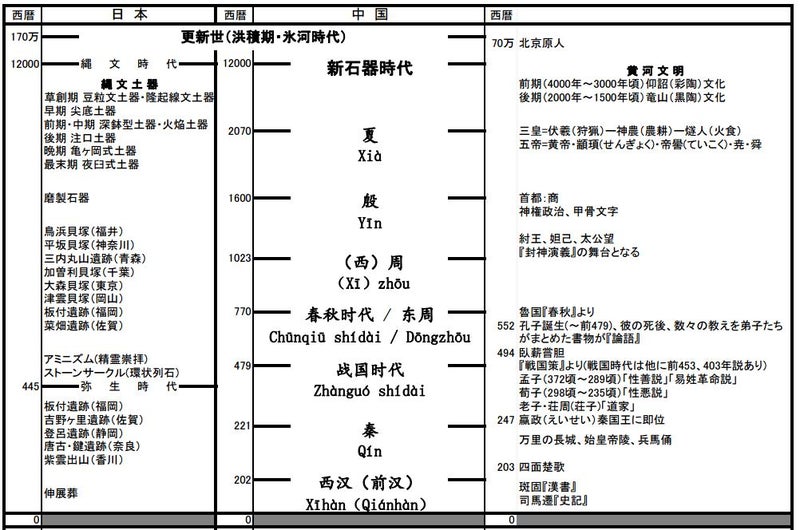

では、司馬遷の『史記』が描いているのは、どの時代なのかといえば、

中国の神話時代、「三皇五帝」という伝説の帝王の内、「五帝」の最初の1人で、

中国最古の王朝とされる「夏王朝」の祖・黄帝の時代から、

司馬遷が生きていた現代史にあたる、漢の武帝の時代までの、約2000年間を扱っている。

司馬遷の父・司馬談も歴史家であり、司馬遷は、父が始めた歴史書編纂の事業を受け継ぎ、

以後、司馬遷はたった1人で、『史記』を完成させた。

では、司馬遷はどのように『史記』を書いて行ったのかといえば、

20歳頃から、中国全土を歩き回り、それぞれの地方に伝わる伝説を集めたり、土地の古老に取材し、言い伝えを書き止めたり、

それまで、断片的に書かれていた資料を集めて、それらをまとめたりしながら、『史記』という歴史書に、全てを集約させた。

そして、以後、生涯の全てをかけて、『史記』を完成させたのであるが、司馬遷が『史記』を完成させるまでには、想像を絶する苦難が有った。

<司馬遷と『史記』②…『史記』の構成は、「十二本紀」、「十表」、「八書」、「三十世家」、「七十列伝」の、全百三十編~帝王や英雄豪傑のエピソードを活き活きと描く!!>

『史記』の構成はどうなっているのかといえば、その内訳は、下記の通りである。

・「十二本紀」…12人の帝王及び王朝について記録した「本紀」

・「十表」…10編の年表(※細かい月表も含む)の「表」

・「八書」…音楽や暦、経済などの変遷を記す8編の「書」

・「三十世家」…諸侯や功臣の伝記30編の「世家」

・「七十列伝」…功名を立てた人々の伝記70編の「列伝」

上記のような構成で、それぞれ重なるエピソードも出て来るのだが、

同じエピソードでも、それぞれ違った視点で書かれていたりするので、

それらを読めば、それぞれの時代が重層的にわかるような仕組みになっている。

中でも、様々な英雄豪傑の大活躍を描く「列伝」は最も面白く、

「列伝」によって、彼らの活躍が後世に残ったのであるから、司馬遷の功績は誠に偉大である。

司馬遷は、帝王ばかりでなく、中国史を彩った様々な英雄豪傑を活き活きと描く事により、

歴史の面白さを、今に伝えてくれている。

<司馬遷と『史記』③…「夏」「殷」「周」~「春秋戦国時代」~「秦の始皇帝」の中国統一~「項羽と劉邦」の対決~「漢の武帝」の時代…現代の『キングダム』の元ネタとなった、古代中国史のエピソード集にして、第一級の歴史資料>

それでは、『史記』が描いている中国史の時代について、簡単にご紹介しておく事としたい。

伝説によると、中国は「三皇五帝」と称される、聖王が統治した神話時代が有り、

「五帝」の最初の1人、「黄帝」が建国したのが、「夏王朝」である。

なお、「黄帝」は、全ての中国人の祖先とされ、その名前は、現代の「ユンケル黄帝液」にまで残っている。

その「夏王朝」を滅ぼして建国されたのが「殷王朝」であり、

「殷王朝」も、最後の帝王・紂の悪政により国が乱れ、やがて「周王朝」が「殷」を倒し、新たに中国の王者となったが、

この「殷」「周」の王朝交代劇を、架空の登場人物も交えて描いているのが、『封神演義』である。

その後、「周王朝」の支配力も徐々に衰えて行き、

各地の「覇者」が、「周王朝」に替わって、天下に号令するという、群雄割拠の時代が訪れた。

それが、所謂「春秋時代」であるが、『史記』でも、代表的な5人の覇者を「春秋五覇」として描いている。

なお、この時点では「周」は、まだ滅んではおらず、一応、名目上の王者としての権威を保っていた。

やがて、「春秋時代」の各地の覇者達は、徐々に統合されて行き、

概ね7つの国に収斂して行ったが、この7つの国、所謂「戦国七雄」が互いに相争う時代を「戦国時代」という。

「戦国時代」になると、もはや「周」は名目上の王者としての権威すら無く、殆んど有名無実の存在となっていた。

この「春秋戦国時代」には、沢山の英雄豪傑が大活躍し、それこそ面白いエピソードの宝庫なのであるが、

司馬遷は、『史記』でそれらの物語を、余す所無く、描いている。

こんなに面白い「物語」を後世に残してくれた司馬遷には、本当に感謝である。

この「戦国七雄」の内、いち早く国を強化し、群を抜いて強くなったのが、「秦」である。

「秦」は、次々に周りの国を倒し、やがて史上初の中国統一に成功するのであるが、

その中国統一を達成した人物こそ、「秦の始皇帝」であり、

「秦の始皇帝」が、中国統一を果たすまでの物語を描いているのが、現在、大人気となっている漫画『キングダム』である。

つまり、『キングダム』の主人公・政が、やがて「秦の始皇帝」になるのであるが、

『キングダム』の作者・原泰久は、『史記』を元に、『キングダム』を描いている。

ちなみに、『キングダム』はまだ連載中であるが、どのような最終回を迎えるか、作者の頭の中には既に有るようなので、今後が楽しみである。

そして、「秦の始皇帝」が亡くなった後、その後継の座を巡って、2人の英雄が激しい戦いを繰り広げた。

その2人というのが、「楚」の項羽と、「漢」の劉邦である。

所謂「項羽と劉邦」の戦いとして、あまりにも有名であるが、最終的に、劉邦が死闘の末に項羽を倒して、「漢王朝」を作った。

なお、画像で紹介している横山光輝の漫画でも、これらの時代は活き活きと描かれており、大変面白いので、是非ともお読み頂きたい。

その劉邦が建国した「漢王朝」の第7代皇帝として即位したのが、

司馬遷と同時代の皇帝「漢の武帝」である。

司馬遷は、『史記』について、神話の時代から、彼が生きた現代史である「漢の武帝」まで描き切って、その筆を擱いている。

<司馬遷と『史記』④…司馬遷、「宮刑」という屈辱を受けながら、執念で『史記』を完成させる!!>

司馬遷が『史記』を書き始めたのは、太初元年(紀元前104年)頃とされているが、

その最中である、天漢3年(紀元前98年)に、大事件が起こった。

その頃、李陵という将軍が、作戦の失敗により、武帝から処罰されようとしていたのだが、

李陵の友人である司馬遷は、李陵を弁護した。

すると、武帝は「朕に逆らうのか!!」と激怒し、司馬遷に死罪か宮刑かを選べと迫った。

なお、宮刑というのは、「去勢」されるという刑、つまり男性器を切り取られるという刑である。

司馬遷は、悩みに悩んだが、「ここで自分が死んでしまっては、『史記』は完成出来ない」として、

屈辱的な「宮刑」を受け入れるという道を選んだ。

こうして、死罪を免れた司馬遷は、その後、凄まじい執念で、生涯をかけて『史記』を完成させたのであった。

このエピソードは、当時は権力者の機嫌を損ねると、命の危険が有ったという事と、

それでも、自らの使命として、『史記』の完成を目指した、司馬遷という人の凄さを物語っていると言えよう。

<司馬遷と『史記』⑤…紙が無かった時代に、竹簡に『史記』を書き続けた司馬遷~「歴史とは、文字に残すからこそ、後世に残る」>

というわけで、司馬遷の『史記』が、いかに凄いのかを述べて来たが、

当時、司馬遷の時代には、まだ紙は発明されておらず、司馬遷は『史記』を、ご覧のような竹簡に書いていた。

竹簡は、一度書いてしまうと、構造上、以前に書いた分は、簡単には確認出来ないので、

たった1人で、長大な『史記』を書き上げるのは、本当に物凄く大変だったと思われる。

しかし、司馬遷は、その大偉業をたった1人で成し遂げた。

それは、司馬遷が「歴史とは、文字に残すからこそ、後世に残る」という使命感と信念が有ったればこそであった。

これが、私が司馬遷という人を尊敬する所以である。

<司馬遼太郎…司馬遷を尊敬し、「司馬遷に遼(はる)か及ばず」が、ペンネームの由来>

司馬遷の事をご紹介させて頂いたが、司馬遷の事を書いた以上、

この人の事を書かないわけにはいかない。

それは即ち、日本を代表する、歴史小説の作家・司馬遼太郎(1923~1996)である。

司馬遼太郎が亡くなったのは1996(平成8)年であるが、その人気は未だに衰えていない。

司馬遼太郎は戦後を代表する大人気作家だったが、今もなお、司馬遼太郎が書いた膨大な作品群は、

日本の出版界において、絶大な人気を誇っている。

司馬遼太郎の作品は、どれもとても面白いのだが、

坂本龍馬が主人公の『竜馬がゆく』(※この作品では、坂本龍馬ではなく、坂本竜馬という表記である)や、

斎藤道三、明智光秀、織田信長などが主人公の『国盗り物語』辺りが、メチャクチャ面白い。

もし、司馬遼太郎の作品を、今から読み始めるのであれば、『竜馬がゆく』『国盗り物語』は、非常にお勧めである。

司馬遼太郎は、主に戦国時代や、幕末~明治維新の時代など、

日本の歴史上、変革期の時代を好んで描いたが、

日露戦争の時代を描いた『坂の上の雲』も、非常に読み応えが有る。

ちなみに、タイトルの由来は「日本という国が、ひたすら坂道を駆け上がり、坂の上の雲を目指した時代」という意味が込められているという。

また、司馬遼太郎は、あの司馬遷の『史記』で描かれた、「項羽と劉邦」の時代について、

何故、武力に優れた項羽が敗れ、ゴロツキに過ぎなかった劉邦が勝ったのかという事を、

司馬遼太郎なりの視点で描き、「それは、劉邦には人望が有ったが、項羽にはそれが無かった」として、

天下を取るために必要な「人望」とは何かを描ききった、『項羽と劉邦』という作品も書いた。

私も、司馬遼太郎の『項羽と劉邦』は、夢中になって読んだものである。

司馬遼太郎といえば、歴史小説ばかりではなく、

日本各地や、時には外国も訪れ、その土地にまつわる歴史的なエピソードなどを交えて書いた、

『街道をゆく』という紀行文も、大人気であった。

博識な司馬遼太郎が書く紀行文は、並の作家では書けないような含蓄が有り、とても面白い。

このように、司馬遼太郎は様々な魅力的な作品を残し、今もなお読み継がれているが、

そもそも「司馬遼太郎」というペンネームは(※彼の本名は、福田定一である)、

「司馬遷に、遼(はる)か及ばず」

という事を意味しているという。

つまり、「自分は司馬遷には遼(はる)かに及ばないけれども、司馬遷のように、歴史に関する作品を書いて行きたい」という決意が込められているのである。

だとすれば、この私は「司馬遷にも司馬遼太郎にも、遼(はる)かに及ばないが、自分が好きな歴史について、書いて行きたい」と、

そんな風に思いながら、このブログを書いていると、この場を借りて、申し上げておく事としたい。

<陳舜臣…司馬遼太郎の親友で、中国史に関する作品を沢山書いた作家>

私が大好きな歴史作家で、是非とも挙げておきたいのが、陳舜臣(1924~2015)である。

陳舜臣は、最初は推理小説作家としてデビューしたが、後に中国の歴史に関する本を沢山書き、

私も、陳舜臣が書く中国史の世界に、ドップリとハマったものである。

陳舜臣といえば、大阪外国語大学では司馬遼太郎の1年先輩であり、

陳舜臣は、学生時代から陳舜臣とは、大変仲が良かった。

司馬遼太郎が、日本史に関する歴史小説の大家なら、

陳舜臣は、中国史に関する歴史小説の大家である。

ちなみに、この2人は、共著で本を出した事もある。

私は、一時、陳舜臣の中国史の本を貪るように読んだものであるが、

『中国五千年』(※上下巻の、中国史のダイジェスト版)⇒『中国の歴史』(※全7巻の、より詳しい中国史)⇒『小説十八史略』(※『十八史略』という、中国史の主なエピソードを集めた物語集を元に描いた、全6巻の中国歴史小説)というような順番で読んで行き、

以後も、片っ端から、陳舜臣の本を読んでいたものである。

とにかく、中国史について、豊富なエピソードから、抜群に面白い物語を描いており、

中国史に関しては、私は全てこの人から学んだと言っても、過言ではない。

これぐらい、読ませる文章を書きたいものだと、私は常々思っている。

<宮崎市定…中国史学者の大家にして、抜群に面白くて読みやすい文章を書く人>

中国史といえば、この方の名前も挙げておきたい。

京都大学の、中国史の教授だった、宮崎市定(1901~1995)先生は、

中国史の大家でありながら、抜群に面白くて読みやすい文章を書く人だった。

学者っぽい堅さとは無縁で、宮崎先生が書く文章は、とにかく読みやすくて面白い。

今、こんなに面白い文章を書ける学者が、果たして、どれだけ居るであろうか。

というわけで、私は、敬意を込めて「宮崎先生」と呼ばせて頂いている次第である。

<吉川英治…日本人向けの『三国志』を書いた、人気作家>

吉川英治(1892~1962)は、貧乏な家の出自ながら、苦労に苦労を重ね、

大人気の歴史小説作家にまで登り詰めた人であるが、

吉川英治が書いた『三国志』は、以後、日本における『三国志』の雛形になり、

横山光輝の『三国志』の原作になった。

無論、私も吉川英治の『三国志』には、ドップリとハマってしまったクチである。

<ムロタニ・ツネ象…歴史学習漫画の草分け~私を歴史好きに導いた人>

私が、最初に歴史にハマったキッカケは、学校の図書室に置いてあった歴史学習漫画を読んだり、

親に「おねだり」して、そういった歴史学習漫画を買ってもらったりしていた、という事は以前に述べた。

中でも、ムロタニ・ツネ象(1934~)という漫画家が描いた歴史漫画は、よく読んだものであるが、

この人が描いた漫画は、歴史人物の特徴をよく捉えており、しかも、とても面白い。

私は、この人のお陰で、歴史好きになったようなものであるが、

歴史学習漫画の「草分け」的存在として、私が大変尊敬する方である。

<大和球士…日本野球、プロ野球の歴史物語を書いた人>

大和球士(1910~1992)は、戦前から野球記者を勤め、

『真説 日本野球史』、『プロ野球三国志』などで、日本の野球史の物語を描いた人である。

大和球士は、プロ野球創設の頃を知る、言わばプロ野球の生き証人のような人であり、

彼によって、草創期のプロ野球の貴重なエピソードが、後世に残された。

私は、大和球士が書いた本は、未だに何度も読み返しているほど、大好きである。

<宇佐美徹也…プロ野球の「記録」にこだわり、「記録」の面白さを少年ファンにも伝えた人>

宇佐美徹也(1933~2009)は、元々、パ・リーグの記録部に在籍していた人で、

プロ野球の、あらゆる「記録」に精通し、毎年、少年ファン向けに『プロ野球全記録』という本を出していた。

そして、プロ野球の「記録」と、「記録」にまつわるエピソードを集大成した『プロ野球データブック』など、

プロ野球の「記録」にこだわった本を、数多く出した人であった。

私は、野球史の「物語」の面白さを大和球士に、野球の「記録」の面白さを宇佐美徹也から学んだのである。

<双葉十三郎…『ぼくの採点表』で、たった1人で膨大な映画のデータベースを残した人…淀川長治と並ぶ、映画評論家の「神様」>

双葉十三郎(1910~2009)は、映画雑誌『スクリーン』で連載されていた、『ぼくの採点表』などで、

膨大な映画評論を残した人であり、戦前のサイレント映画から、20世紀末まで、

何と、約2万本もの映画について、映画評を残した人である。

これは、司馬遷の『史記』にも匹敵するような、大偉業であると私は思う。

なお、双葉十三郎は、あの淀川長治(1909~1998)とは、大の仲良しであり、

双葉十三郎、淀川長治は、映画の生き字引、映画評論家の「神様」として、双璧を成す存在である。

<出口治明…ライフネット生命を創業し、今は立命館アジア太平洋大学(APU)の学長を務める、超売れっ子の「歴史作家」>

出口治明(1948~)は、京都大学を卒業後、日本生命に入社し、

その後、独立してライフネット生命を起業した人であるが、近年、歴史に関する本を沢山出し、

いずれもベストセラーとなってる、今や超売れっ子の「歴史作家」である。

出口治明の本は、どれも大変読みやすく、わかりやすくて、とても面白い。

今、私が最も面白いと思っている「作家」の1人として、とてもお勧めであるが、

歴史の専門家ではないのに、出口治明は膨大な本を読み、様々な場所を旅して、沢山の人と出会い、

歴史学者顔負けの、歴史の素養を身に着けたという。

「人生は、人・本・旅の、3つの要素が、とても大切」

というのが、彼のモットーであるが、私もそれには大変共感している。

というわけで、私が尊敬する方々について、ざっと述べて来たが、他にもご紹介しきれなかった方が沢山居るので、

その事については、いずれ、当ブログでも書いて行きたいと思っている。

それでは、皆様、今後とも宜しくお願い致します!!!!