もし、投薬によって菌を殺せてもQOL(生活の質)を下げてはダメ。

菌に対する治療と身体機能の維持を両立させることが大切です。

治療は日本結核・非結核病学会非結核性抗酸菌症対策委員会と

日本呼吸器学会感染症・結核学術部会が作成した

「肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」というガイドラインに沿って行われるとのこと。

基本は「3剤治療」です。

組み合わせることの意味には

☆足し算で効果を出すため

☆単剤(1種類)ではその薬剤に耐性ができてしまい効かなくなる

→私はこの失敗例です

クラリス200㎎の錠剤を4錠(800g)飲んだ場合の方が

菌の陰性化率は高い。

けれどもMAC菌はしぶとい。

治療して菌が陰性化して12ヶ月経った患者さんでも

その後治療を中止した場合60%は再排菌

治療を継続していても41%は再排菌

というデータが・・・

倉島先生が作成した治療の目安です↓

初診時の年齢や重症度、病巣の範囲によってどんな治療が適切かという指針ですね。

患者さんの中にはエリスロマイシン投与を受けている人がいますね。少量長期投与は副作用がなくしかも効果があるそうです。

初期・軽症・術後経過観察の方はこの治療が多いのではないでしょうか。

(エリスロマイシンの効果→気管支のお掃除をしてくれ、痰をサラサラにしてくれる薬だと主治医から聞いています)

標準治療が行えない患者さんに対して先生方もいろいろ頑張って考えてくださっているようで。

できれば効果が出て欲しいですが…

基本3剤治療の柱

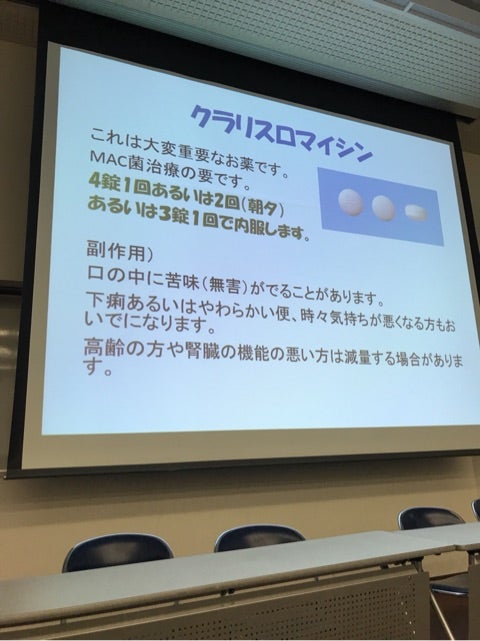

クラリスロマイシン

これはとても重要な薬です。

耐性を作らない為に単剤投与を避ける必要があります。

副鼻腔炎など細菌性の病気でごく短期間飲むのは構わないが

できるだけMAC治療以外で服用しないことが望ましいとのこと。

私はクラリス単剤投与を通算8年以上・・・いつから耐性ができていたのかわかりません。が、私のMAC菌は耐性菌です。

ですからこの一番大切なお薬が使えないのです![]()

これから治療を始める患者さんには決して同じ轍を踏んで欲しくありません。

リファンピシン

(MAC遺伝子を攻撃してくれる薬だと主治医から聞いています)

尿の色・・・オレンジ色になります(経験者は語る)

一度わたしが治療を諦めた際の副作用の原因はたぶんこれだろうと言われています。

エサンブトール

(菌の壁を壊してくれるお薬だと主治医から聞いています)

一番怖いのは目に出る副作用です。

投薬中は定期的に眼科受診が必要です。

注射薬

使用経験のある患者さんが多いのではないかと思います。

聴力や腎機能に副作用の出ることがよく知られています。

保険適用になるのはカナマイシン1種だけと仰っていました。

2019年追記:2019.2にアミカシンもNTM(主にアブセッサス・場合によりMACにも)に保険適用になりました。

投薬を迷う大きな原因は「飲んでも治るわけではないのでしょう?」「副作用が辛いって聞く」ですね。

治るわけではないとしても症状が軽くなったり進行を遅らせたりという効果はないわけではない・・・というのが、実際に投薬を始めて2年経つ私の経験談です。

ただ、効果は全員に、ではないのが現実。

投薬を何年か続けていても喀血する・陰性化しないという患者さんの声を聞いたこともあります。

状態も治療の方向性も、その効果も人それぞれ。

自分はどうなのか?試してみないとわからない部分ではありますね。

副作用・アレルギーについては「減感作療法」「急速減感作療法」という方法で体を薬に慣れさせる方法で投薬すると副作用なく飲めるようにできる方法です。

私は「急速減感作療法」でリファンピシンとエサンブトールを飲めるようになり、一度挫折した投薬をリスタートできました。

不思議・・・ホントに不思議でした。

興味のある方は急速減感作を実施したときのブログをご覧ください。

*全ての急速減感作が同じやり方とは限りません。これは主治医が私のために考えてくださったものです。

同じ主治医でも、他の患者さんでは違うやり方をしていました(患者さんご本人から伺いました)

あくまで一例としてご参考までに。