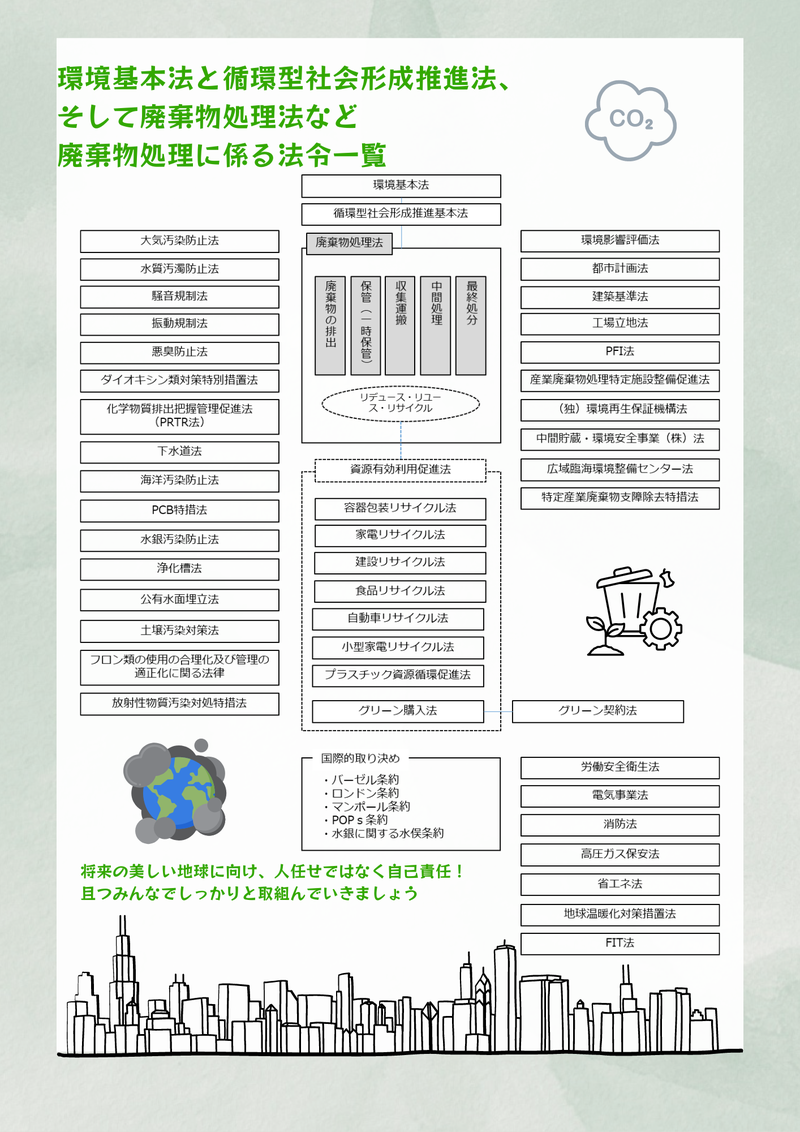

排出事業者向け:廃棄物処理と関連法規一覧、廃棄物処理には46種類の法令が関係しています(簡易説明)【船井総研コラム】東新一

排出事業者向け:廃棄物処理と関連法規一覧、廃棄物処理には46種類の法令が関係しています(簡易紹介)

前回の船井総研・環境/廃棄物コラム(排出元・行政・自治体向けコラム)では『排出元向け:廃棄物処理と関連法規、定期的に第三者調査機関に法令遵守チェックの依頼をおすすめします』をご紹介しました。今回は廃棄物処理に係る関連する46の法令のうち、10法令の簡易説明や廃棄物処理との関連性などをご紹介します。

1.環境基本法は、1993年に制定された日本の環境政策の根幹を定める基本法。環境基本法以前は、公害対策基本法で公害対策を、自然環境保全法で自然環境対策を行っていましたが、複雑化・地球規模化する環境問題に対応できないことから制定されました。 環境基本法の施行により、公害対策基本法は廃止、自然環境保全法も環境基本法の趣旨に沿って改正されました。6月5日を環境の日、「環境白書」は毎年6月に公表。基本理念は「環境の恵沢の享受と継承」「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」になります。

2.循環型社会形成推進基本法は、2000年に制定された日本における循環型社会の形成を推進する法律。環境基本法の下位に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割を持つ基本法。この法律によって廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立されました。循環型社会とは「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」の概念を示しました。

3.廃棄物処理法は、1970年に制定された廃棄物の排出抑制と適正な処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)、並びに生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律。廃掃法と略されることがあります。廃棄物の定義、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理などを定めています。1976年改正による「措置命令規定の創設」「再委託の禁止」「処理記録の保存」「敷地内埋立禁止」、1991年改正によるマニフェスト導入・2000年改正により排出事業者処理責任の徹底や野焼き禁止、2006年改正による石綿含有廃棄物に係る処理基準が導入されました。

4.資源有効利用促進法は、1991年に制定された資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律(再生資源の利用の促進に関する法律)。2001年から資源の有効な利用の促進に関する法律に改正されました。リサイクル法と略されることがあります。「3R(スリーアール:リデュース・リユース・リサイクル)」を推進するための方策が規定されています。特定省資源業種の指定、特定再利用業種の指定、指定省資源化製品の指定、指定再利用促進製品の指定、指定表示製品の指定、指定再資源化製品の指定、指定副産物の指定をしています。

5.容器包装リサイクル法は、1995年に制定された日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律。再商品化義務対象となるの4つ(ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装)に分類されています。度重なる法改正により、「プラスチック製容器」「PETボトル」「ガラス瓶」「紙包装」等、家庭での細かい分別が求められるようになった市町が増えました。

6.家電リサイクル法は、1998年に制定された家庭用電化製品のリサイクルを行い廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律。エアコン・テレビ(※ブラウン管、液晶・プラズマ・有機EL)・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・洗濯機・乾燥機、※2024年4月から有機ELテレビも家電リサイクルの対象になりました。「見えないフロー」と呼ばれる問題(例えば、軽トラックなど“廃家電の無料回収”業者が存在し、その廃家電は輸出して修理された後、再び販売されたり、分解し金属買取業者に販売されたりし、家電リサイクル法のリサイクルルートにのらないで処理されるケース)が指摘されています。

7.建設リサイクル法は、2000年に制定された建設・建築資材のリサイクル等について定めた法律。別呼称では建設資材リサイクル法。建設工事受注者による建築物等の分別解体等及び再資源化等の義務付け、受注者、発注者及び行政によるその実施を確保するための措置、解体工事業者の登録制度を規定しています。対象となる建設廃棄物は、建設発生木材(木質ボード、木材チップ等)、コンクリート塊(路盤材、骨材、プレキャスト板等)、アスファルト・コンクリート塊(再生加熱アスファルト混合物、路盤材等)、コンクリート及び鉄から成る建設資材になります。

8.食品リサイクル法は、2000年に制定された食品循環資源の再生利用、食品廃棄物等の発生抑制・減量に関し基本的な事項を定めた法律。内容は、食品の売れ残り/食べ残し、製造過程において発生する食品廃棄物の発生抑制/減量化を推進し、最終的に処分される量を減少させ、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造/流通/外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目標としています。食品廃棄物の減量、再生利用は義務で、取組み不十分な企業名が公表されることがあります。食品廃棄物は以下の2つに分けられています(①一般廃棄物:食品流通における売れ残りや食品廃棄、外食や家庭における調理くずや食品廃棄、食べ残し等②産業廃棄物:食品製造における動植性残渣)

9.自動車リサイクル法は、2002年に制定された使用済自動車(廃車)から出る資源をリサイクルして、有効活用するための法律。現在は基本的に、自動車の廃車時にかかるリサイクル料金を新車購入時に支払うようになっています(リサイクル券購入)。また、現在の日本では約300万台が廃車になっています。次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック/バスなどの大型車やナンバープレートの付いていない構内車も含む)が対象で、対象外は・被けん引車(トレーラー)・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)・大型及び小型特殊自動車・その他政令で定めるもの、対象自動車でも、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定)は対象外になっています。

10.小型家電リサイクル法は、2012年に制定された日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律。携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機器など殆どの家電製品が回収の対象となっていますが、家電リサイクル法とは異なり、各自治体で収集方法や料金などが設定(市町によって異なります)されています。貴金属やレアメタル等が「生産、流通から廃棄までの間」において、製品として街中に流通している状況を比喩して<都市鉱山>と言います。この法律では、こういった希少資源を有効回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有有害金属の適切処理、および違法回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止等をしています。

以上、如何でしたか?環境基本法、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、そして、小型家電リサイクル法などの10法令を簡単にご紹介しました。排出元の環境分野に携わる皆様には、業種や業態によって関係する法令が異なってきますので、すべてをマスターしなければいけないということはございませんが、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法はおさえておきたいですね。

次回以降のコラムでは以下のご紹介をいたします。

11.プラスチック資源循環促進法

12.グリーン購入法

13.グリーン契約法

14.大気汚染防止法

15.水質汚濁防止法

16.騒音規制法

17.振動規制法

18.悪臭防止法

19.ダイオキシン類対策特別措置法

20.化学物質排出把握管理促進法

21.下水道法

22.海洋汚染防止法

23.PCB特措法

24.水銀汚染防止法

25.浄化槽法

26.公有水面埋立法

27.土壌汚染対策法

28.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に係る法律

29.放射性物質汚染対処特措法

30.環境影響評価法

31.都市計画法

32.建築基準法

33.工場立地法

34.PFⅠ法

35.産業廃棄物処理特定施設整備促進法

36.環境再生保全機構法

37.中間貯蔵・環境安全事業(株)法

38.広域臨海環境整備センター法

39.特定産業廃棄物支障除去特措法

40.労働安全衛生法

41.電気事業法

42.消防法

43.高圧ガス保安法

44.省エネ法

45.地球温暖化対策推進法

46.FⅠT法

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

☆排出元向け:廃棄物処理と関連法規、定期的に第三者調査機関に法令遵守チェックの依頼をおすすめします

☆【無料経営相談や環境・廃棄物相談:お問合せ先】

船井総合研究所では排出事業者向けに廃棄物現場の簡易診断を実施しています。法令違反があってからでは遅いです。遠慮なくご相談くださいませ。