(1)介護の仕事は細く、長く

介護の仕事っていつまでできるのかと言えば、それこそ本人がギブアップするまで、と言うのが回答になる。ケアマネでもヘルパーでも、件数を抑えれば何歳まででも働けるというのはその通り。

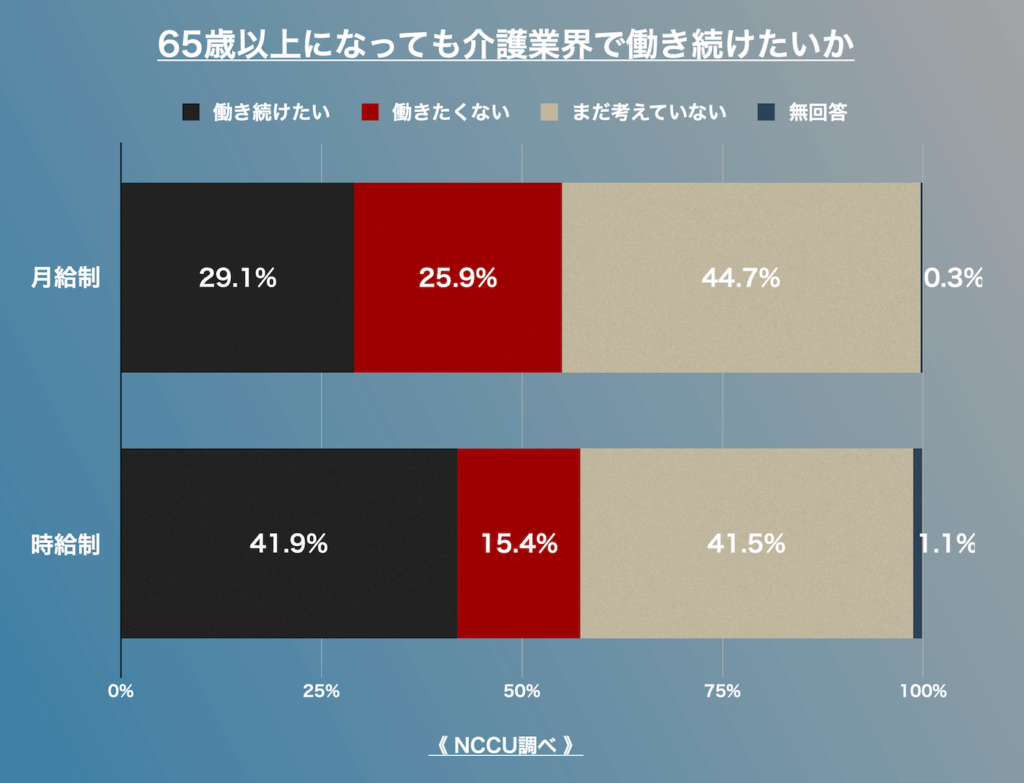

そして記事には「ケアマネの「働き続けたい」の割合が高い。月給制では最高の40.2%にのぼり、時給制では41.3%に達していた。」とある。

こうしてみると、介護の仕事と言うのは「細く、長く」の仕事なのだろうと思うのである。

(2)

以前の記事でも書いたが、一般の会社では定年になると役職は取り上げられ、給料は下がりと言うのが当然である。しかし会社を辞めて新しい業界への転職活動は、よほど能力がある人以外は難しい。だから条件が下がるのを分かった上で渋々雇用を延長するのだ。

本来の会社の在り方と言うのはそういうのが理想なのだと思う。

いつまでも旧態依然のままでは若い人が育たないし、若い人の意見も通りにくい。ものすごいスピードで世の中は進んでいる。そういう時代にの利息れず、さらに新しいものを会社に取り入れ、業務を効率化できるのも、世の中の流れについていける人なのだ。

そういう形で新陳代謝と言うのは行われていく。

介護という世界はどうかと言うと、そこまでも言っていられないというのが事実だろう。

定年なんか決めて人が離れてもらっては困る。それこそいつまでも働いてもらいたいというのが現状だ。それだけ若い人が入って来ない。

しかし普通の会社で転職が難しいという実態から考えると、定年が無い介護の仕事と言うのは「長く、細く」出来る仕事なのだ。

(3)そもそも何かが違う

ついでに本来であれば、という話をすれば、定年を迎えれば年金で生活できるというのが本来の姿だと思う。

実際にそうしている人もいる。そういう人で老後を謳歌している人もいれば、時間を持て余してしょうがないという人もいる。

つまり昔の定年年齢よりも今は元気な人が多いという事である。そう考えると、そういう元気な人でも働ける環境と言うのは必要だ。

何も介護に限った話では無く、働けるのであれば働けばよい。そしてそれはその人なりの働き方で、欲しい収入が得られればそれが一番良い。

遊んでいようと働いていようと、時間が過ぎるのは一緒。しかし年金だけでは生活できず、老骨に鞭打って働かなければならない。「働きたい」のではなく「働かなくちゃいけない」老後を強いる世の中というのはなんか違うような気がする。