(1)介護保険はすべてをカバーできるものでは無い

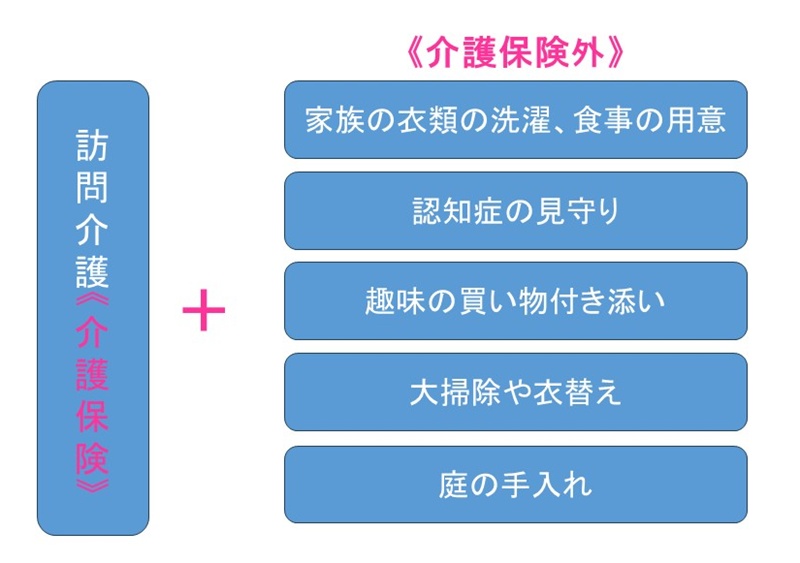

在宅介護における訪問介護は、家で行っていること全てをフォローしない。それにより利用者と事業者でトラブルになる事もしばしば。

当然である。

利用者にすれば自分が出来ないのだから人にお金を払ってお願いしているのであるし、事業者にすればやってはいけない事だからやりたくても出来ない、という板挟みだからだ。それでどちらが折れるかという話になれば「介護サービス」という「サービス」の部分が強調される形で事業所が折れるという事が今まで多かった。

高齢者にすれば介護保険の範囲であろうとなかろうと、頼みたい事の絶対量や優先順位は人それぞれ。なので介護保険で出来ることはこれとこれ、出来ないことは自費サービスで、合計〇〇円になりますというのがセオリーだろうが、それがどこまで徹底できるかは微妙な所だ。

(2)記事より

以前からよくある問題として、介護保険のサービスは利用者本人しか対応しないというのがある。

そこで問題になったのが「家族の衣類の洗濯、食事の用意」という一番目。

例えば「母親と息子」という家族のパターン。お母さんが家事を行っていたという所で、お母さんが要介護になって食事の支度が出来なくなったというのは珍しくない。そこでお母さんが配食でもヘルパーが作ったものでも、自分は食べずに息子に食べさせる、というケースがよく報告されていた。

ヘルパーとしても要介護であるお母さんが食事をしないという事は見逃せない。しかし介護保険では家族への食事の提供は出来ないし、「これはお母さんの分だからね。息子さんには自分で用意してもらってね」と釘を刺しても「はい、分かりました」と言ったところで自分は食べないで息子に多気させるのである。

だからヘルパーも量を多めに作ってという対応を取るという事をよく聞いたものだ。

(図1)

それを単純に法令違反と切り捨てることが出来るだろうか?

そしてそういう状況を誰が正す事が出来るだろうか。

(3)時と場合によるという「罠」

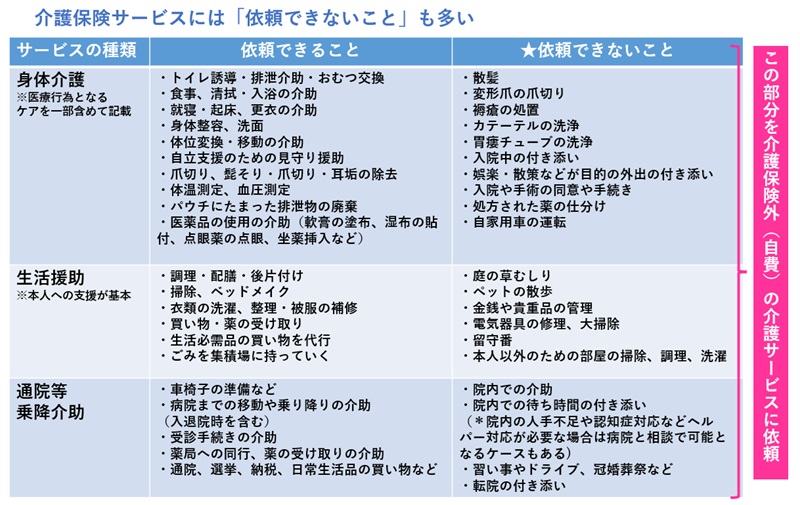

さらに図2の「通院等乗降介助」の依頼できない事に「院内での待ち時間の付き添い」で(*院内の人手不足や認知症対応などヘルパー対応が必要な場合は、病院と相談で可能となるケースもある)というもの。

(図2)

そもそもだが、院内での介助は次のように分かれる。

・病院への送迎・・・ヘルパー

・院内での介助・・・病院職員

・診察同行・・・ケアマネ(許可を得た上で)

となる。

つまり病院への送迎はケアマネの仕事では無いし、院内の介助はヘルパーの仕事でもない。

しかし院内は病院の仕事、と思って帰ったら病院から文句を言われるというケースが相次いだ。そこでヘルパー事業所の対応は、院内介助は自費で行うか院内の時間が算定できない場合は請求自体をしないというパターンなどに分かれた。

私の場合は病院側に「院内はヘルパーをつけた方が良いですか?」と確認を取って算定するようにしている。それで指導に引っかかったことは無い。

しかしケアマネの中には病院に確認を取るのを億劫がって自費対応する事業所もある。それはケアマネの力量という事かもしれないが、そうして受けられる権利に差が出るという事もある。

それでもこれは「罠」が仕掛けられているケースも考えなくてはならない。例え病院が許可を出しても役所がOKにするかは別だからだ。

このケースに限らず、こういう「~の場合もある」というのはどちらにも転ぶことがあるので要注意だと思う。

(4)自費サービスとの併用は

訪問介護における自費サービスの併用は理屈ではそうだが中々実現は難しい。例えば生活保護の人などにもこれは当てはまるが、そもそも回収できる見込みすらない。だから生活保護の要介護1の人がベッドが必要と言う場合は生活費の中から捻出するという事になる。

やはり世の中杓子定規のようにはいかない。そこで割を食うのは間違いなく介護サービス事業者の方だ。