(1)ケアマネは便利屋

ケアマネが利用者や家族、そして医療機関や行政からも便利屋にしか思われていないというのは現実である。そういう事はしないと常日頃言っていても、何のかんのと言ってくる。

先日の高齢夫婦のケース。

ご主人が要介護1。癇癪持ちで奥さんも精神科に通う程悩まされている。モニタリングのたびにお互いに愚痴を言われるので、施設入所を勧めているケースだ。更にお金にうるさい。それは価値観だからしょうがない。

それで先日、ご主人が夕食後に具合が悪くなったと夜21時過ぎに電話があった。「救急車を呼んでください」と助言するも奥さんは「私も疲れて・・・」と言う。要はケアマネの私に来て救急車の同乗して欲しいという事だ。

結論として事なきを得たが、基本的にケアマネが夜間出動する事はこのような場合はない。本来であれば訪問看護も入っているので、そこに電話するのは筋だが、お金がかかるとの理由で緊急時加算を取っていなかった。

つまりこういう緊急の場合は家族で対応するしかない。

逆に言えばそういうサービスを使わないのは家族が行うという意思表示であると受け止めるし、担当者会議でも確認はする。しかしお金を使いたくないという価値観の下ではそういうマニュアルは通じない。やはり一回痛い目を見ないと分からない。

(2)行政だって同じ

こういうシャドーワークの話はケアマネでよくあり、行政に相談する事もある。そういう時はやらないでくださいと行政は言うが、行政だって何だかんだと言ってくる。

コロナ禍の時、利用者に布マスクを配りに行けと言う事で送られてきたことがあった。

マイナンバーカードを取りに行けない高齢者はケアマネに相談するような文書もあった。

選挙で期日前投票に付き添うよう依頼があった。

これらはすべて行政からケアマネに要請されたものだ。

マンパワーとしてあてにしたい気持ちは分かる。

いざという時は味方になってくれるものであることも分かっている。

それでもな・・・という思いはある。

(3)結局のところ便利屋

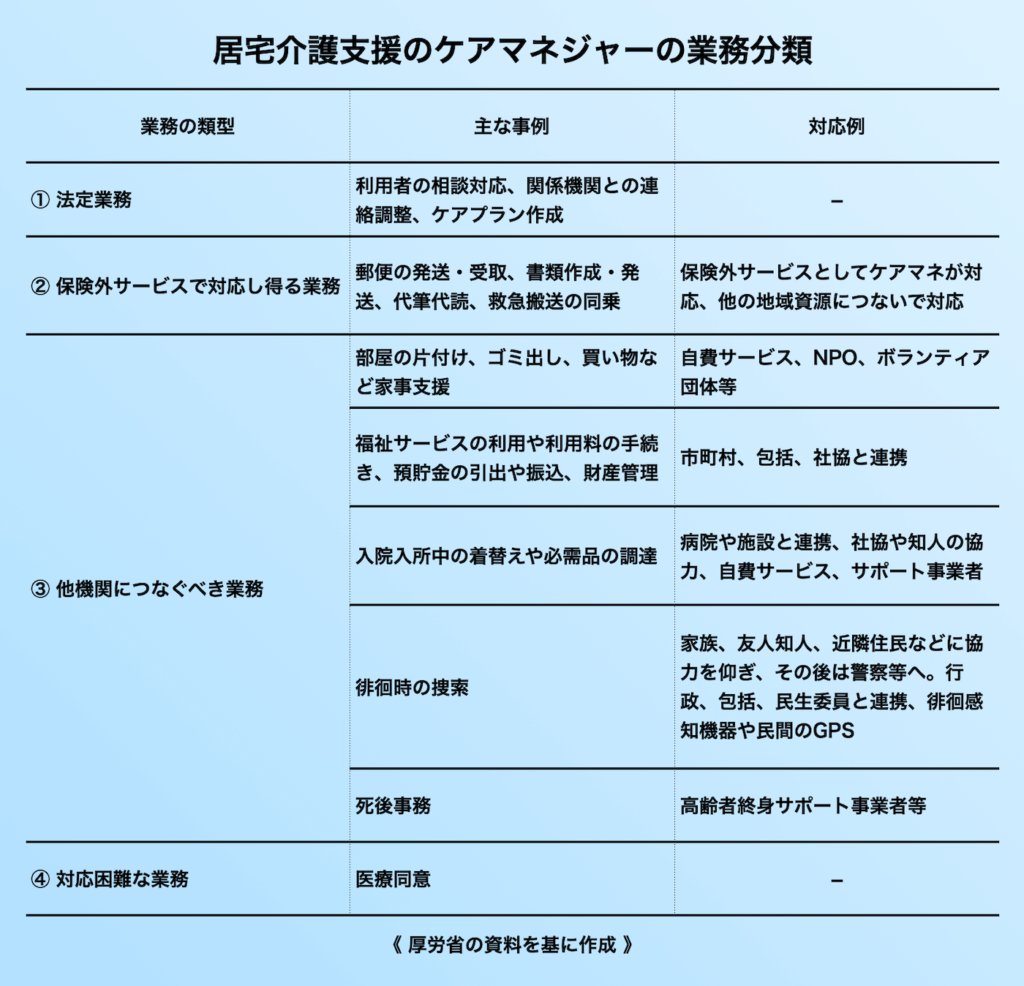

厚労省が整理したもの。

まあ、他機関と関連付けるならこんな感じだろう。

ただ、「保険外サービスとしてケアマネが対応」というもの。費用設定など出来ないのにどうやるのだろうか。

特に先に挙げた救急車の同乗も含まれるのであれば、その金額の大小によってケアマネを選べるというものになるのかしら?

正直よく分からないが、「ケアマネは便利屋」という仕組みは当分変わりそうもない。