#ちょうどいい親子の時間

#日常の学び

#遊びからの学び

小学校入学前にしておいてよかった、“時計の読み方”の種まき。

こんにちは。

小学生になってから時計の読み方につまずく子が意外と多いようです。

わが家ではそんな心配もあって、年長さんのうちから“時計の種まき”をしていました。

今回は、そのときの体験と工夫をふり返ってみようと思います。

なぜ今、時計の読み方に“種まき”が必要?

小学生になると、時計の読み方を覚えていないと困るなぁと思っていろいろ種まきをしていました。

■ わが家の失敗談

「早く食べないと」「早く着替えよ」

これは、正直…今でも言ってしまうけれど、当時、これを連発してた私。

何回言っても、時間の感覚はつかめるはずもなかった。

■ 年長から始めた4つの工夫

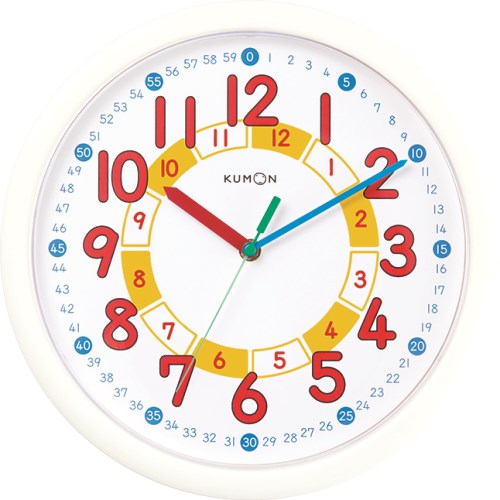

- 時計つき絵本・知育時計を使う

年長さんの時に手に入れた、時計付きの絵本を 繰り返し読んで聞かせた。

(7時…起きる時間→時計を7時に合わす 12時…お昼の時間→12時に合わす etc)

- ごっこ遊びに時計を取り入れる

「3時か〜、おやつの時間やね〜」→3時におもちゃの時計を合わす

「もう8時か〜、寝る時間やね〜」→8時におもちゃの時計を合わす

- 「あと○分で終わりね」で感覚づけ

- 長い針と短い針を意識させた

「長い針が〇のところに来るまでに、食べ終わろうね」

■ 無理に教え込まないコツ

時計の読み方は、慣れだと思ったから、無理に理屈を教えなかった。

感覚的に、数字を見て 分 が分かるようになってくれたらな…くらいのゆるい感覚でOK

■ 小1になってどうだったか

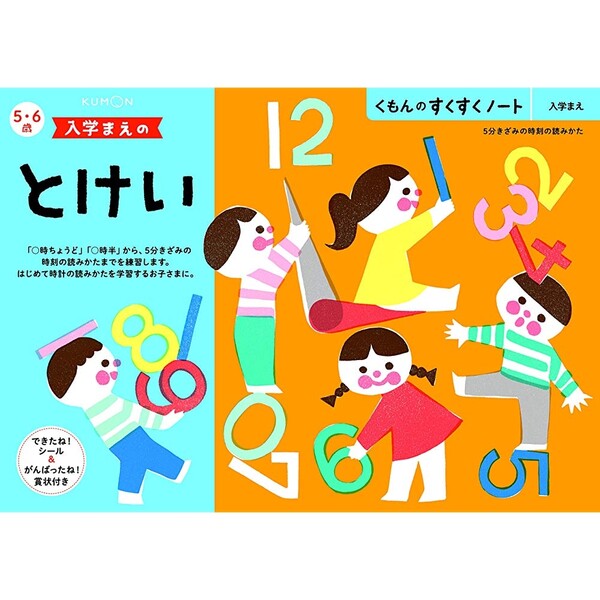

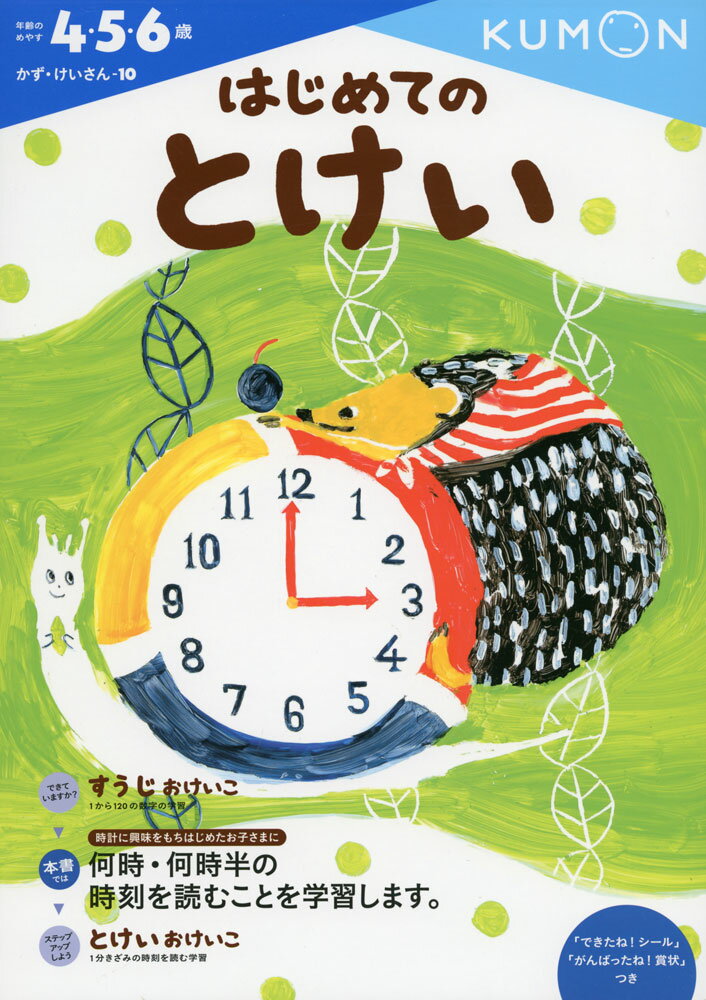

くもんの時計のドリルを使ってみたら、多少間違えたり戸惑ったりはあったけど、わりとすんなり理解してくれた。

ちょっと困ってたら、おもちゃの時計で確認すればよかった。

■ おわりに

私の母は、「あんたの時、ほんま大変やったのよ〜 この子(私の息子)はすぐ覚えたなぁ…」

と感心してました。

年長さんの時の、時計の、種まき のおかげかなぁなんて思います。

今、思春期の息子は、時間の計算もとても得意です。

どなたかの参考になれば嬉しいです。

最後まで読んで下さってありがとうございました。

⏰ つぶやき

年長さんのうちから少しずつ種まきしていたから、あの頃はあまり焦っていなかったなぁ。

毎日のちいさな遊びが、いつのまにか「時間を読む力」になっていたんだなと、改めて思います。

時計の問題は、実際に動かしてみると何かひらめくこともあったみたい。

(Z会の応用問題で、4年生くらいの時まで使えました。)

うちはこんな感じのを使ってました

↓

もどうぞ。

📖 わが家で使っているお気に入りアイテムを少しご紹介します。

リビング学習をやさしく整えてくれるものばかりです。