ヌーベル・バーグのカイエ派の面々に評価の高かったブレッソン監督作品。同監督には更に有名な作品に「田舎司祭の日記」や「ジャンヌダルク裁判」などがある。

この作品は、フランスの第一回「新しい批評賞」で最優秀フランス映画賞を得た。スリの芸術的な要素が主人公の青年の内面的な動きに於いて捉えられる。内容は、あるスリが犯行と更生を繰り返し逮捕される姿を追った犯罪サスペンスである。出演者のほとんどは、プレッソン作品で見られる様に素人である。スリの演技指導を行っているのは、劇中にスリの頭目として登場する魔術師のカッサジである。脚本・台詞は、監督のブレッソン自身が書いている。撮影は『抵抗(レジスタンス)死刑囚の手記より』のレオンス・アンリ・ビュレルが担当した。撮影のロケ地はパリ市内と北駅などで行われた。

1959年の作品。日本公開は翌年8月。

スリの芸術的要素、とあるがその意味子細は不明。

ブレッソン(1901-1999)は芝居がかった演技を嫌い、その作品限りの素人ばかりを採用し、出演者を「モデル」と呼んだ。音楽はほとんど使用せず、感情表現をも抑えた作風を貫くなど、独自の戒律に基づいた厳しい作風が特徴。そうした自らの作品群を「映画」とは呼ばずに「シネマトグラフ」と称した。

この映画の冒頭「本作は刑事物ではない。映像と音で、ある青年の悪夢の表現を試みている。彼は自分の弱さに負けスリという冒険を行う。この冒険が奇妙な道筋を経て結びつける二つの魂はこの冒険無くして出会うことはなかった」という字幕が出て始まる。

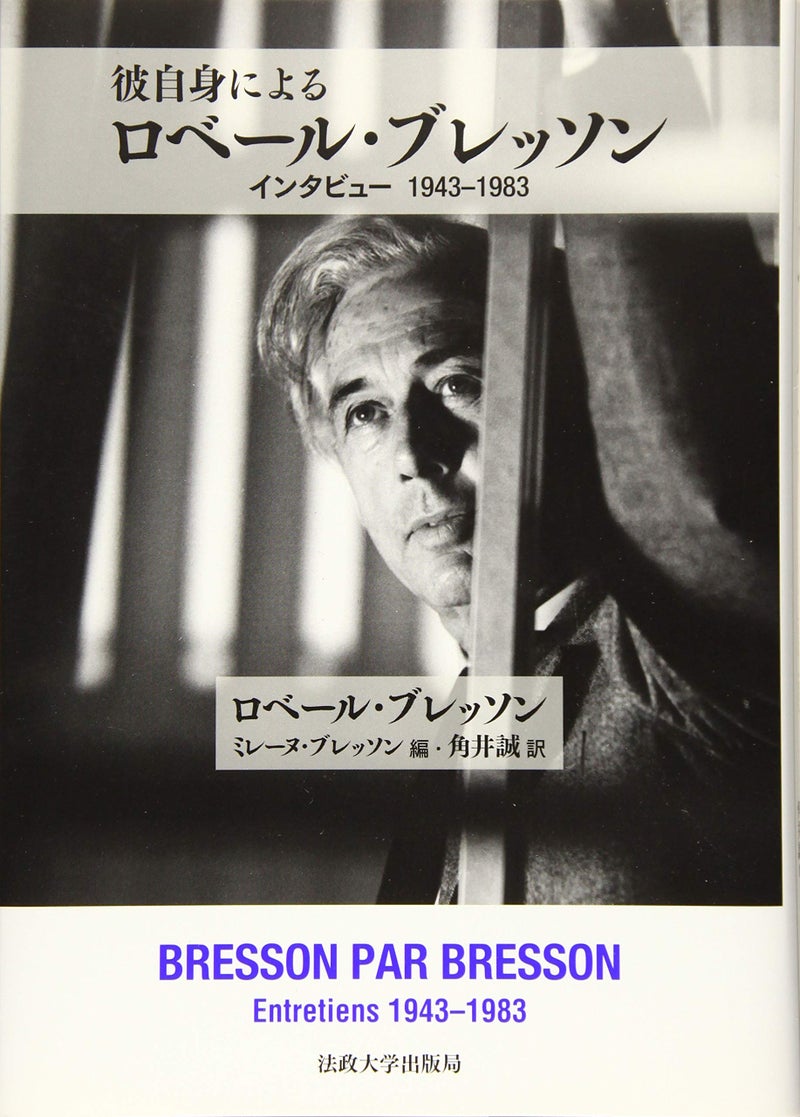

この映画に関してブレッソンのインタビューがある。少し長くなるが抜粋して紹介しよう。

”この作品で具体的に示したいと思っているのは、われわれが人生の中で選ぶ道というのは必ずしも予定通りの目的地に連れて行ってくれるわけでは無いと言うこと。

演劇的なものをことごとく拒否して、手と視線とオブジェからなる映画を作りたいと思う。

演劇は映画を殺し、映画は演劇を殺します。映画に必要なのは人間です。

俳優は、たとえ才能に溢れていても、むしろ才能に溢れている場合にこそ、人間存在について極度に単純で偽りのイメージを与える。

大切なのは出演者が監督に見せるものでは無く彼らが監督に隠しているもの。

出し抜けに捉えられた視線は崇高なものとなりうる。

「いかなる動きも、われわれを露わにする」とモンテーニュは言いました(パンセ岩波文庫上427p)私にとって身振りや台詞自体は映画にとって本質的なものではありません。本質的なのは身振りや台詞が喚起する、この事物、これらの事物たちの方なのです」(同書76p)”

青年がスリの舞台とするのは競馬場や地下鉄の車内や銀行のロビー。

人々が何かに注意を集中し、あるいは転轍器によって車両が揺れるとき、掏るものの好機が訪れる。掏る手先の巧妙さはマジシャンに共通するものだろうから、高度なテクニックで、粗暴犯には無いある種の知性も必要だろう、が「芸術」とまで言うのは誇張だ。

映画の中でスリのバイブル「The Prince of Pickpocets」が出てくる。

これは18世紀の実在のスリの名人らしい。

スリに才能を見いだした貧乏大学生と、たまたま母親のアパートの隣室に住んで母親の危急を知らせてくれた女性とが出会う。二人が話し合うとき一旦視線を落としそれから相手の目を見て話す、その話しぶりには並々ならぬ緊張感が漂う。その緊迫感から解放されたとき、つまり会話の終わった時に音楽が流れる。だから一層音楽が心に染みるのだ。

二人は惹かれ合っているのか、それはわからない。

再び二人が相まみえるのは、男がスリの猟場をロンドンに変え再びパリに戻って、彼女を捜し求めてから。

男が訪ねたとき、そこでは子供が1人遊びしている。

女性は彼の友人でもあり、彼女を熱心に口説いた男の望みに応じて結婚し子供を作り、後にその友人は妻子を捨てて姿をくらましたことを男は知る。

終に男は彼を追う刑事に嵌められ逮捕され収監される。

その彼の元に彼女が面会に訪れ、彼は自分が彼女を愛していたことが熟々わかる。

「2人の魂が出会う」(ブレッソン)には一筋縄ではいかないのだ。

もう一つ、「演劇は映画を殺し、映画は演劇を殺す」という意味だが、映画はカメラに捉えられたシーンは一回限りであるが演劇は繰り返し上演される。その違いが大きな差をもたらす。例えば演劇は通常、毎回同じ台詞と演技が要請される。それが演劇の品質の一部だ。映画にはクローズアップやモンタージュなど目に映る演技者の表情を捉えたり、意味を作り出したりすることが本質だ。それだけに演技臭さは見るものをしらけさせる。つまり繰り返し上演される演劇と違い、映画では演技者はクローズアップで「演技することで真実性」を失うという危険に直面する。演劇では表情は捉えがたく、伝達するためには大きくて明確な台詞と動作が必要になる。

そこで映画作家は「真実性」を出すためにいろいろな手法を考える。

ゴダールのように俳優には予めシナリオを渡さす、現場で一句一句伝える。

あるいは溝口健二のように、俳優に演技指導をせずに、ダメ出しを繰り返して俳優を追い込む。

ブレッソンの「素人」を使う、もそうした努力の系譜に連なるものだろう。

この映画で起用された女優マリカ・グリーン(1943~)はストックホルムの生まれで10歳の時フランスに引っ越し、16歳の時この映画に出演した。

目に力があり引き締まった容貌をしている。

彼女をみて想起したのは上原美佐(1937~2003)

黒沢は彼女に野生と気品をみたという。

上原はその後数本の映画に出演するが、自分には才能が無いと自覚しわずか2年後には引退して消息が途絶える。

その鮮烈な引き際が一層記憶に残る女優にしたように思える。

そしてマリカ・グリーン。ヴィスコンティの「山猫」(1963)に彼女が出ていたらどうだっただろう、という妄想を楽しんだ。