色々あって![]() ラストには2年半も降り続いた雨で東京が水没してしまう「天気の子」です。

ラストには2年半も降り続いた雨で東京が水没してしまう「天気の子」です。

小説版によると東京の3分の1が水没とのこと。

じゃあ、水没した具体的な場所と雨量はどうなんだろう…そんな風にアニメを科学視点で語る記事が面白かったので、自分はその逆を調べてみることにしました。

(まだ「天気の子」を見ていない方はラストのネタバレになるので要注意です。)

”レインボーブリッジは、橋げたの下面の高さが海面上54.2m。

その上にあるケーブルの中央部も水没していたから、水位は60mくらい上がったと思われる!”

マジかー⁉![]()

水位上がりすぎでしょ!![]()

ということは、ラストで出てきた地点は水没していないと言うことになる。

なので、自分は科学的ではなく地理的に調べてみることにします![]()

劇中でヒロインに晴れを依頼するおばあさんが、最終的に移住したと思われる高島平はどうでしょうか。

高島平駅自体は荒川の近くにあるおかげで標高(海抜)3mと低めですが、ちょうど2.5km南側に位置する東武練馬駅が34m。

そうなると、高島平は水没していてもおかしくないわけで。

もしかしたら、おばあさんは東武練馬駅近くにできたネオ高島平に住んでいるのかもー![]() (それでも余裕で水没していますが

(それでも余裕で水没していますが![]() )

)

次に、主人公が大学進学のために上京したとされる東小金井、国分寺方面です。

東小金井駅が標高65m、近くにある東京農工大(工学部)も同じくらいでした。

ギリギリ水没しなくて良かったねと思ったら…。

農学部!

だとしたら府中キャンパスになります。

(秘境を走るJR武蔵野線「北府中駅」下車、徒歩約12分。)

あそこは標高60mなので、ぎりぎり水没してあの広大な農地は今いずこ状態…![]()

ちなみに、農工大は私の押し大です。

でも、ご縁がなく…![]() (受験料だけは払ってあげた!

(受験料だけは払ってあげた!![]() )

)

そしてここからは、最近、国分寺で大学巡りをしたばかりだったので![]() 実際に写真で見てみましょう~。

実際に写真で見てみましょう~。

ここはかなりの急勾配になっています。

下に見える住宅地の標高が50~55mぐらい。

写真を撮った地点は70mくらいでしょうか。

東京経済大から望む住宅地。

この辺で標高が73mになります。

住宅地から線路沿いを歩き、さらに東京学芸大のある方へ。

さて、その標高は?

学芸大は標高が74mなので、中央線を挟んですぐの多摩川方面の住宅地とは20m近くの高低差があります。

もはや、中央線は武蔵野台地をひたすら登り続けているイメージですね。

ラスト、主人公とヒロインが再開する田端駅南口はどうでしょうか。

”目黒駅から、山手の台地に登った山手線は、恵比寿駅→渋谷駅と走り、標高約30.56mの原宿駅に上り、さらに標高約35.47mの代々木駅、標高約37.5mの新宿駅へと、どんどん上がっていきます。

そして、標高約32.34mの池袋駅から緩やかに下る台地の上を走り、ついには「武蔵野台地」の東の端に乗る駒込駅まで到達すると「駒込→田端間」で再び下ることになります。

標高約20.4 mの駒込駅から標高約6.2mの田端駅まで、標高差約14.2mをやはり一駅で下ります。”

まさかの駒込駅の方が標高が高いという![]()

正直60mも水位が上がったら、都心よりも埼玉や千葉寄りの東東京の方が見る影もないかもしれませんねー。

思った以上に嵩上げされたネオ板橋区やネオ北区が生み出されているならともかく、レインボーブリッジや都心が水没しているのは、絵面優先だったとしか最早思えない![]()

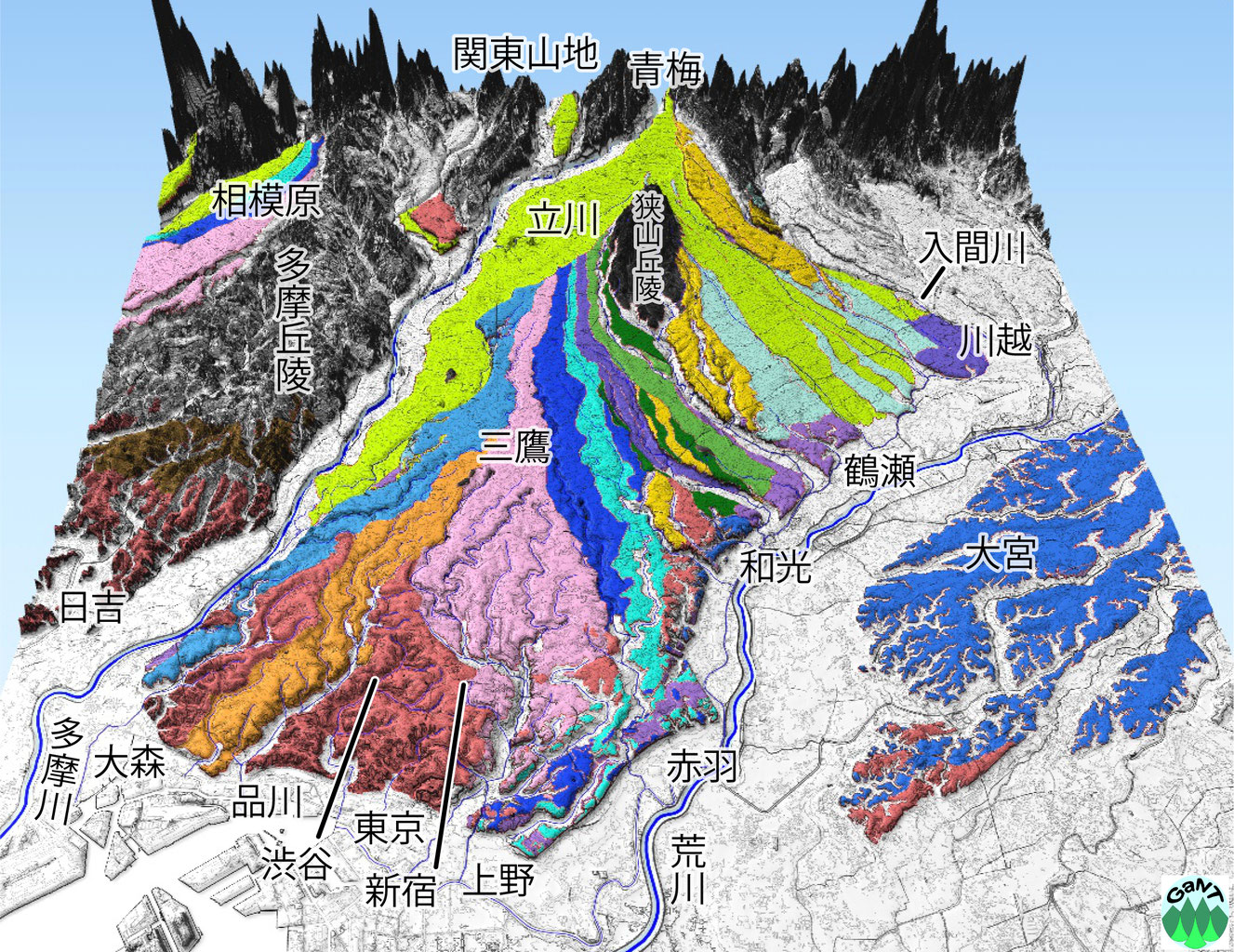

さて、このような高低差を生み出す武蔵野台地とは、一体どのような地形なのでしょうか?

”武蔵野台地の地形は,褐色で塗られた都心部の新宿や渋谷付近の台地群と,青梅付近から半分広げた扇のように広がる扇状地からなっている”

荒川と多摩川が作り出した扇状地であることから、意外と東京は標高が高いところが多く(都内は坂も多い)、逆に東京湾や江戸川、利根川沿いの埼玉、千葉あたりの方が標高が低く、ゼロメートル地帯と言われ、昔から水害にさらされてきたところも少なくないです。

というわけで、都内が水没したら、東京どころか、千葉、埼玉と、地形どころか存在感すらほとんど失われることになりそうです![]()

※調べた標高は基本NAVITIMEのものです。

映画の考察も含めて、水没地域を深掘りするともっとストーリーが楽しめるかも。