山城国分寺・塔址(恭仁宮址) 木津川市加茂町例幣溝垣内

以下、年代は西暦、月は旧暦表示。

《第Ⅰ期》 660-710 平城京遷都まで。

- 667年 天智天皇、近江大津宮に遷都。

- 668年 行基、誕生。

- 682年 行基、「大官大寺」で? 得度。

- 690年 「浄御原令」官制施行。

- 691年 行基、「高宮山寺・徳光禅師」から具足戒を受ける。

- 694年 飛鳥浄御原宮(飛鳥京)から藤原京に遷都。

- 701年 「大宝律令」完成、施行。首皇子(おくび・の・おうじ)(聖武天皇)、誕生。

- 702年 遣唐使を再開、出航。

- 704年 行基、この年まで「山林に棲息」して修業。この年、帰郷して生家に「家原寺」を開基。

- 705年 行基、和泉國大鳥郡に「大修恵院」を起工。

- 707年 藤原不比等に世襲封戸 2000戸を下付(藤原氏の抬頭)。文武天皇没。元明天皇即位。行基、母とともに「生馬仙房」に移る(~712)。

- 708年 和同開珎の発行。平城京、造営開始。行基、和泉國大鳥郡に「神鳳寺」、若草山に「天地院」を建立か。

- 710年 平城京に遷都。

《第Ⅱ期》 710-730 「長屋王の変」まで。

- 714年 首皇子を皇太子に立てる。

- 715年 元明天皇譲位。元正天皇即位。

- 716年 行基、大和國平群郡に「恩光寺」を起工。

- 717年 「僧尼令」違犯禁圧の詔(行基らの活動を弾圧。第1禁令)。藤原房前を参議に任ず。郷里制を施行(里を設け、戸を細分化)。

- 718年 「養老律令」の編纂開始? 行基、大和國添下郡に「隆福院」を起工。「僧綱」に対する太政官告示(第2禁令)。

- 720年 藤原不比等死去。行基、河内國河内郡に「石凝院」を起工。

- 721年 長屋王を右大臣に任ず(長屋王政権~729)。元明太上天皇没。行基、平城京で 2名、大安寺で 100名を得度。

- 722年 行基、平城京右京三条に「菅原寺」を起工。「百万町歩開墾計画」発布。「僧尼令」違犯禁圧の太政官奏を允許(第3禁令)。阿倍広庭、知河内和泉事に就任。

- 723年 「三世一身の法」。藤原房前、興福寺に施薬院・悲田院を設置。

- 724年 元正天皇譲位。聖武天皇即位。長屋王を左大臣に任ず。行基、和泉國大鳥郡に「清浄土院」「十三層塔」「清浄土尼院」を建立。

- 725年 行基、淀川に「久修園院」「山崎橋」を起工(→731)。

- 726年 行基、和泉國大鳥郡に「檜尾池院」を建立、「檜尾池」を築造。

- 727年 聖武夫人・藤原光明子、皇子を出産、聖武は直ちに皇太子に立てるも、1年で皇太子没。行基、和泉國大鳥郡に「大野寺」「尼院」「土塔」および2池を起工。

- 728年 聖武天皇、皇太子を弔う為『金光明最勝王経』を書写させ諸国に頒下、若草山麓の「山坊」に僧9人を住させる。

- 729年 長屋王を謀反の疑いで糾問し、自刹に追い込む(長屋王の変)。藤原武智麻呂を大納言に任ず。藤原光明子を皇后に立てる。「僧尼令」違犯禁圧の詔(第4禁令)。

《第Ⅲ期》 731-752 大仏開眼まで。

- 730年 光明皇后、皇后宮職に「施薬院」「悲田院?」を設置。平城京の東の「山原」で1万人を集め、妖言で惑わしている者がいると糾弾(第5禁令)。行基、摂津國に「船息院」ほか6院・付属施設(橋・港)7件を起工。

- 731年 行基、河内・摂津・山城・大和國に「狭山池院」ほか4院・付属施設8件(貯水池・水路)を起工。山城國に「山崎院」ほか2院を建立。藤原宇合・麻呂を参議に任ず(藤原4子政権~737)。行基弟子のうち高齢者に出家を許す詔(第1緩和令)。

- 733年 行基、河内國に「枚方院」ほか1院を起工ないし建立。

- 734年 行基、和泉・山城・摂津國に「久米多院」ほか4院・付属施設5件(貯水池・水路)を起工ないし建立。

- 736年 審祥が帰国(来日?)し、華厳宗を伝える。

- 737年 聖武天皇、初めて生母・藤原宮子と対面。疫病が大流行し、藤原房前・麻呂・武智麻呂・宇合の4兄弟が病死。「防人」を停止。行基、和泉・大和國に「鶴田池院」ほか2院・1池を起工。

- 738年 橘諸兄を右大臣に任ず。諸國の「健児(こんでい)」徴集を停止。

- 739年 諸國の兵士徴集を停止。郷里制(727~)を廃止。

- 740年 聖武天皇、河内・知識寺で「廬舎那仏(るしゃなぶつ)」像を拝し、大仏造立を決意。金鍾寺(のちの東大寺)の良弁が、審祥を招いて『華厳経』講説(~743)。藤原広嗣の乱。聖武天皇、伊賀・伊勢・美濃・近江・山城を巡行し、「恭仁(くに)宮」に入る。行基、山城國に「泉橋院」ほか3院・1布施屋を建立、「泉大橋」を架設。

- 741年 「恭仁京」に遷都。諸国に国分寺・国分尼寺を建立の詔。「恭仁京」の橋造営に労役した 750人の出家を許す(第2緩和令)。

- 742年 行基、朝廷に「天平十三年記」を提出(行基集団の公認。官民提携の成立)。「紫香楽(しがらき)宮」の造営を開始。

- 743年 「墾田永年私財法」。紫香楽で「大仏造立の詔」を発し、廬舎那仏造立を開始。「恭仁京」の造営を停止。

- 744年 「難波宮」を皇都と定める勅。行基に食封 900戸を施与するも、行基は辞退。行基、摂津國に「大福院」ほか4院・付属施設3所を起工。

- 745年 「紫香楽宮」に遷都。行基を大僧正とす。「平城京」に都を戻す。平城京の「金鍾寺」(のち東大寺)で、大仏造立を開始。

- 749年 行基没。聖武天皇譲位、孝謙天皇即位。藤原仲麻呂を紫微中台(太政官と実質対等)の長官に任ず。孝謙天皇、「智識寺」に行幸。

- 752年 東大寺で、大仏開眼供養。

恭 仁 京 と 恭 仁 宮

【104】 「恭仁京」を歩く

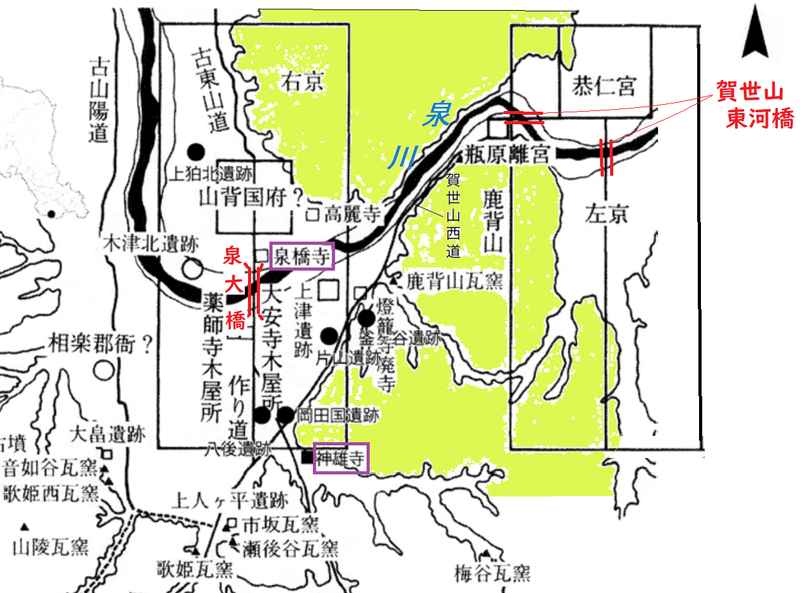

「恭仁京」は、造営中途で放棄されていることもあって、じっさいに都市計画のどれだけの部分が完成したのかは、まだよく分かっていません。宮城――「恭仁宮」――は、「左京」にほぼ完成し、そこには2つの内裏(聖武と元正)と、大極殿、大安殿などが築地塀で区切られて聳えていたことが判明しています。右京の中軸線にあたる南北の大路は、地元で「作り道」と呼びならわされる直線道の痕跡が残っています。中軸線が木津川を越える地点に行基集団の「泉大橋」が架けられたと推定され、その北岸の東わきに、「泉橋寺」が現在もあります。

左京も、南北中軸線と木津川の交点に「鹿背山の東河の橋」が行基集団によって架けられたと解されます。「恭仁宮」南端の大路(2条)の西端にも「大橋」が架設され、鹿背山・北麓の「甕原[瓶原](みかのはら)離宮」を経て右京方面に向かう道に通じていました。「甕原離宮」は、「恭仁京」遷都後は、兵器庫として使われたようです。

741年閏3月には、5位以上の官人の平城京居住を禁止して、新都移住を強制しています。したがって、「恭仁京」の宮殿外の貴族の邸宅も建設が進んだはずですが、それらの解明は今後の発掘調査が待たれます。

平城宮から移された「恭仁宮」の大極殿は、廃都後、「山城国・国分寺」となって、その金堂に転用されており、礎石などが残っています。その東隣りに残る「国分寺」の塔の基壇・礎石とともに、「恭仁京」址で最も早くから注目された遺構です↓。

恭 仁 宮 山城国分寺・塔址 木津川市加茂町例幣溝垣内

恭 仁 宮 山城国分寺・塔址 木津川市加茂町例幣溝垣内

恭 仁 宮 大 極 殿 址 木津川市加茂町例幣中切

恭 仁 宮 大 極 殿 址 木津川市加茂町例幣中切

恭 仁 宮 宮域南東端から大極殿址方面を望む 木津川市加茂町岡崎西垣内

左京・「恭仁宮」の周辺は、いまでは寂れた盆地の農村ですが、晩秋のたたずまいには、たんにキレイだというだけではない奥深い風情があります。「恭仁京」が建設されていた当時も、やはり殷賑な政治経済都市とはどこか違ったものを感じさせたことでしょう。

そこで次には、木津川の上流から下流に向かって、川伝いに撮った写真を並べてみましょう。「新都」の地形のじっさいがよく分かると思います。

↑グーグルの衛星写真で見ても、都城プランの中に山や丘陵地が大きく入りこんでいます。まともな都が築けるとは思えない。それでも当時の人は、‥都城は四角、道路は碁盤の目‥という固定観念から抜けられなかった、ということなのでしょう。

↑地点A(恭仁大橋)から上流を撮りました。両岸から山が迫っています。

↑地点B(木津川橋の袂)から「鹿背山」を撮りました。高い山ではないが、都城プランの真ん中に大きく立ちふさがっています。

↑地点C(高麗寺址付近)から北東を望む。すぐそばに丘の段が迫っています。

↑地点D(泉大橋)から下流を眺望。こちらがわは、平野部に向かって開けています。すぐ先に、木津川が大きく北に折れる屈曲部が見えます。

【105】 見せかけの “恐怖政治”

年末に「恭仁京」遷都を宣言した翌 741年の正月 22日、「広嗣の乱」の後始末として、「逆人広嗣の支党」として捕えられたのは、死罪 26人はじめ総計 247人であるとし、「律令法に定められたとおりに処刑させた」と、『続日本紀』には記されています。

ところが、同年9月8日には「大赦」の「勅」を下して、「広嗣の乱」関係も含め、全国の罪人をすべて免罪放免したというのです。「勅」のその部分は、

『逆人広嗣に縁坐して罪人となった者もすべて赦免せよ。』

宇治谷孟・訳註『続日本紀(上)』全現代語訳,1992,講談社学術文庫, p.415.〔一部改〕

となっています。これを見ても、「逆人広嗣の支党」と言いながら、呼応して反乱を起こそうとする一味がいたわけではなく、たんに縁故の者を「支党」と称して捕えたにすぎないことがわかります。そして、「処刑させた」と言いながら、じっさいには処刑しなかったことになります。

となると、これほどの大量逮捕と断罪を行なったうえで、8か月あまり後にはすべて放免してしまうという・この奇妙な政策の意図が問題になります。

その点で注目されるのは、この間の閏3月15日に出された「詔」です:

『〔741年、閏〕3月15日 天皇は、〔平城京〕留守官〔…〕大野東人および〔…〕藤原豊成に詔した。

今後、5位以上の者は、任意に平城京に留まっていてはならない。〔…〕現在平城京にいる者は、今月のうちに全員恭仁京に移るよう督促して出発させよ。〔…〕』

宇治谷孟・訳註『続日本紀(上)』全現代語訳,1992,講談社学術文庫, p.412.〔一部改〕

「大野東人」といえば、「広嗣の乱」を平定して帰って来た凱旋将軍です。高位の官人に対しても、これほどニラミの利く憲兵役はいないでしょう。しかし、それでもなかなか引っ越しをしない人はいたのです。『万葉集』3910歌の註を見ると、大伴家持の弟・書持は、4月になってもまだ平城京にいたことがわかります。

そうすると、総勢 247名の大量逮捕は、「遷都」を強行し、人心を一新させるための「みせしめ」だったのではないか?‥ということが考えられてきます。9月に全員赦免してしまうのは、大部分の移住が完了したので、「みせしめ」の必要がなくなったため、と考えてよいでしょう。

このように見れば、いやなかなかどうして、一枚上手な官僚操縦策。聖武天皇、……おそらく陰で知恵を授けているのは橘諸兄……も、やるわい、と思えてきます。が、しかし、そもそも、この「遷都」じたい、先が危ういのです。

いまだ都城の形もできあがらないうちに「遷都宣言」して、碁盤の目を引いてみたら、あちこちで川にぶつかる。橋がない‥。山や丘もじゃまになる。しだいに失敗が露呈して来ると、それが大きくならないうちに、次の移転先を見つけて、そこでまた「遷都宣言」‥‥。740年から 745年までの紆余曲折は、その繰り返しではなかったか、とも思えるのです。

通常ならば、まともに「先を見る」ことのできる官僚は、どうせ失敗する、と見て、付いて来ないかもしれません。大伴兄弟の行動には、その気配が感じられます。しかし、そこで大きな役割を果たしているのが、大野東人のように “何も考えないで言われた通りを実直かつ強硬に実施する” タイプの官僚です。こういう人を、上手に利用する。

そこでもし、官僚のあいだに不満が高まっても、‥こんどは、トップにいる聖武という人のキャラが救いになるのです。本人はいたって真剣でも、大方から見ればどこかズッコケている。大量逮捕を強行しても、しばらく経つと怖くなるのか、全員赦免してしまう。一本抜けている人だから、それがまた利用できます。もっと立派な独裁者だったら、反発が強くなって、ほんとうの反乱陰謀が起きてしまうが、そうはならないのです。

もしも、これらすべてを計算ずくでやっていたとしたら、橘諸兄という人は、たいへんな策略家です。が、じっさいのところはどうなのか、よくわかりません。半分は、世智にたけた計画的な陰謀。しかし、残りの半分は、出たとこ勝負で、その時々の情勢と反応を見て、どうにかうまくやっている。そんなところかもしれません。

【106】 徴発、雇役と「スタンプ瓦」

「恭仁京」造営の労働力は、もちろん、「行基集団」のような「知識」に頼っていたわけではありません。「行基集団」が担っていたのは、全体から見ればごく一部であったと思われます。労働力の大部分は、ほかの官営工事と同様に、班田農民の「徭役(雑徭)」によっていました。

『〔741年〕9月9日 〔恭仁〕宮の造営にあてるために、大養徳(やまと)・河内・摂津・山背(やましろ)4ヵ國の役夫 5500人を徴発した。』

宇治谷孟・訳註『続日本紀(上)』全現代語訳,1992,講談社学術文庫, p.415.

しかし、無償の義務的強制労働である「徭役」以外に、手間賃が支払われる「雇役」も行なわれていました。

「雇役」も、募集による自由労働ではなく、徴発による強制労働だったと言われています。が、同じ強制労働でも、手弁当・タダ働きではなく雇賃が支払われるという点は、大きな違いです。とくに、瓦製作などの技術労働は、多くが「雇役」でした。

↓下図の平瓦は、「神雄寺」址から出土したものですが、同様の「人名押捺瓦」が、「恭仁宮」大極殿と周辺、および「平城京」とくに「東大寺法華堂」からも大量に出土しています。「法華堂(三月堂正堂)」は、「恭仁宮」造営と同じ 740年ころに建造されたとの説があります。

人名スタンプ瓦 恭仁京「神雄寺址」出土 山城郷土資料館蔵

左から「日奉」「乙万呂」「足得」。日奉(ひまつり)は姓、乙万呂、足得は個人名。

これら「人名押捺瓦」の特徴は、①「行基集団」建立院の「人名陰刻瓦」とは異なって、手書きの線刻ではなく、「印の押捺」により、しかも文字が凸出していること、②瓦の凹面に押捺され、かつ、名ごとにその位置が一定していること、③瓦凸面の紋様に、共通する特徴があること、などです。

③から、これらの瓦は同一の官営工房で製作されたと推定され、結論を言うと、「恭仁宮」の「西山瓦屋」で製造されました。

「行基集団」の人名瓦(⇒:(20)【66】,(21)【68】)は、「知識」衆の寄進者が自分の名を記したものですが、①からすると、「スタンプ瓦」の人名は、官営工房の製造工程で機械的に押捺されたもので、寄進者とは無関係です。②から、押捺の方式は、粘土を成形する木型の内側に文字を彫っておくことによると結論できます。

そして、総合的に推理すると、「瓦工」ごとに、自分の名を彫りこんだ木型を使用していることが推測され、スタンプの人名は「瓦工」の名前、目的は、各「瓦工」が製作した瓦の枚数を集計することにあったと考えられます。枚数を集計したのは、㋐出来高・労賃の支払いと、㋑品質管理のためです。

本来、官営造瓦所に所属する「瓦工」ならば、工人ごとの製作枚数の集計は必要ありませんが、「恭仁京」は造営を急いだために、臨時雇いの多数の「雇役」を徴発する必要があり、彼らは出来高払いなので、製作枚数の集計が必要であったのです。

しかも、土器や瓦の製造は、「窯」での焼成過程での損耗が避けられないので、焼成後に不良品を取り除いた後で枚数を数えたほうが、官としては労賃の節約になるし、品質改善を「瓦工」に徹底させることもできます。焼成後に個人ごとの製作数を数えるためには、製作した「瓦工」の名を瓦に押捺しておく必要があります。

このような目的が推定される「スタンプ瓦」の出現は、「恭仁京」造営が急いで行なわれたこと、そのために多数の「雇役」技術者が投入されたこと、そして、造営にあたった官衙当局は、財政的に苦しく、雇賃の支払いを少しでも節約する工夫をしていたことを示しています。

なお、このやり方は、日本の朝廷の発明だったわけではなく、唐の洛陽で前例がありました。律令政府というのは、新しいことはみな先進国のマネ。「国分寺」も大仏も唐にお手本があって、結局はマネです。マネでないのは和歌くらいですが、漢詩に代わって和歌が、パンデミック以来にわかに盛んになっていました。

須恵器を捨てる人びと (想像ジオラマ) 堺市立埋蔵文化財センター

焼成した須恵器を「窯」から出して選別。不良品は、定められた捨て場に投棄した

「恭仁京」造営における財政的苦しさの一端は、↓つぎのような記事にも表れています:

『〔742年〕8月5日 天皇は詔して、造宮録(さかん)・正八位下の秦下嶋麻呂に従四位下を授け、太秦(うずまさ)公の氏姓と銭百貫・絁(あしぎぬ)百疋・麻布二百端・真綿二百屯を賜わった。恭仁の大宮の垣を築造したからである。』

宇治谷孟・訳註『続日本紀(上)』全現代語訳,1992,講談社学術文庫, p.421.

「造宮録」は「造宮省」の4等官。「恭仁宮」の造営を担当する役所の4等官が、公の費用も人手も足りないために、自腹を切って費用を出し、私的に集めた者たちを働かせて、宮城を囲む「垣」(築地塀 ついぢべい)を造ったというのです。この年、正月1日には、宮の「垣」がまだないので、天皇は、「帷帳(とばり)を引きめぐらして垣のかわりとし」て、朝賀を受けたと記されていました。

財政逼迫のために「宮垣」を造れない不便を、聖武天皇はよほど気に病んでいたのでしょう。そのことが、「嶋麻呂」への過分ともいえる褒賞に現れています。

なお、「秦下」氏は「秦」氏の支族ですから、建築の技能・経験のある者が、一族の配下にはおおぜいいたのでしょう。その点では、朝廷の公の機構よりも完備していたかもしれません。

『〔742年〕8月13日 宮城の南の大路の西端と甕原離宮の東との間に大橋を造らせた。諸國の国司らに、國の大小に応じて、銭十貫以下一貫以上を納めさせ、橋を造る費用に充てた。』

宇治谷孟・訳註『続日本紀(上)』全現代語訳,1992,講談社学術文庫, p.422.〔一部改〕

二条大路にあたる東西の大路が木津川とぶつかる所に架橋したわけですが(↑トップ2枚目[地図]参照)、ここに橋がなければ、みやこの機能は大きく制約されます。

前年 7~10月に建設された南北方向の「賀世山東河橋」の場合は、「行基集団」が担当して手弁当でやりとげたわけですが、さすがの「行基集団」も、もう一度無償の架橋工事を行なう力は無かったのでしょう。そこで、諸國の国司に特別上納金を出させ、「雇役」を集めて工事させたわけです。あるいは、工事を行なったのは「行基集団」であっても、これ以上のタダ働きは無理‥ということで、日当を支払ったのかもしれません。

平 城 宮 の 宮 垣 (築地塀) (復 元)

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらはひみつの一次創作⇒:

ギトンの秘密部屋!